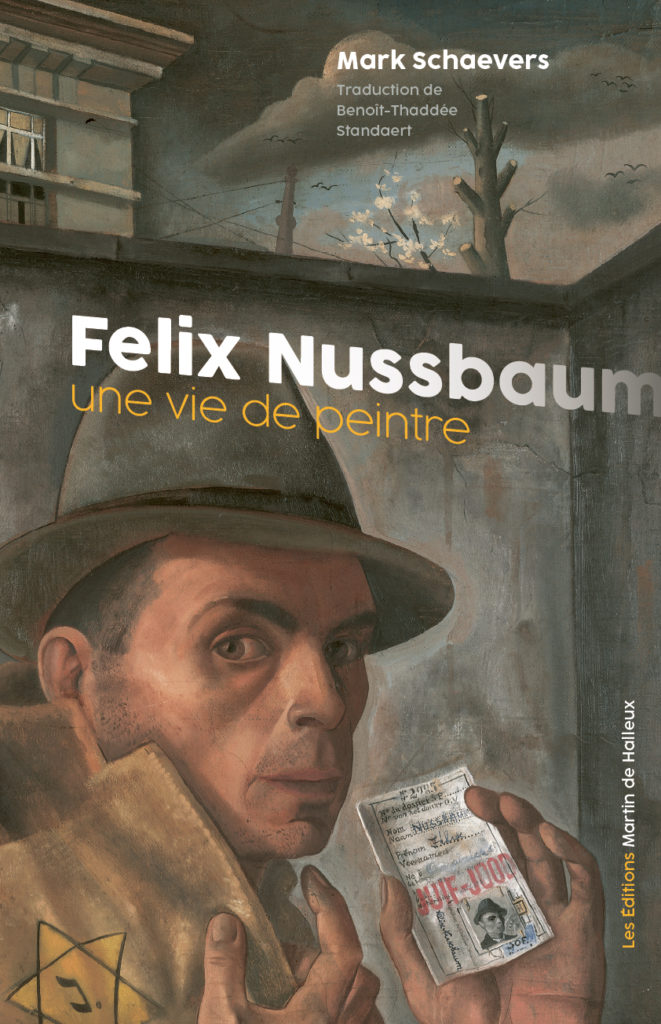

Le public français avait découvert l’œuvre de Felix Nussbaum il y a quinze ans à l’occasion de la rétrospective que le musée d’art et d’histoire du Judaïsme lui avait alors consacré. Les lecteurs francophones disposent désormais de la biographie du journaliste et historien Mark Schaevers parue en 2014 que viennent de publier les éditions Martin de Halleux dans une traduction de Benoît-Thaddée Standaert.

Mark Schaevers, Felix Nussbaum. Une vie de peintre [2014], tr. du néerlandais par Benoît-Thaddée Standaert, Paris, Martin de Halleux, 2024, 455 p.

La trajectoire de Felix Nussbaum est aussi singulière qu’exemplaire. Issu de la bourgeoisie allemande juive d’Osnabrück, il suit à Berlin les cours de Ludwig Meidner avant d’obtenir au début des années 1930 une bourse de résidence à Rome au sein de la Villa Massimo, l’équivalent allemand de la Villa Médicis. Expulsé en 1933 suite à un différend avec un autre pensionnaire (peut-être sur fond d’antisémitisme, Schaevers n’est pas parvenu à l’élucider), Nussbaum réside un temps sur la Riviera avec celle qui allait devenir son épouse en 1937, la peintre polonaise Felka Platek, puis séjourne brièvement à Paris avant de s’établir quelques années à Ostende. Là, il obtient l’approbation de James Ensor et cherche à entretenir la reconnaissance qu’il avait commencé à obtenir en Allemagne avant l’arrivée des nazis au pouvoir, grâce, notamment, à ses collaborations avec la revue d’avant-garde d’Alfred Flechtheim, Der Querschnitt, et à ses contacts avec l’historien d’art Paul Westheim, qui tous deux connurent également l’exil.

Établis à Bruxelles où ils se marient, Nussbaum et Platek sont arrêtés par les autorités belges à la déclaration de guerre. Interné seul dans le camp français de Saint-Cyprien, Nussbaum parvient à regagner la capitale belge après plusieurs mois d’une détention qui « a cassé en deux » (p. 280) son existence, estime Schaevers. Dans les années qui suivent, il se résout néanmoins à en dépeindre les circonstances le plus objectivement possible, avec toute la complexité que comprend cet adverbe dans le contexte artistique allemand de l’époque.

Son Autoportrait dans le camp (Saint-Cyprien) (1940, Neue Galerie, New York) constitue en effet tout à la fois un document historique sur l’état de dénuement dans lequel, à la suite des Républicains espagnols qui y avaient été enfermés, les « étrangers hostiles » y sont plongés à leur tour, et l’un des derniers grands portraits issus du mouvement de la Nouvelle Objectivité (Neue Sachlichkeit) auquel le musée national d’art moderne a consacré en 2022 une exposition exceptionnelle, où ne manquait que Nussbaum.

Dans son autoportrait de 1940, ce dernier adopte ostensiblement l’attitude aussi distante qu’implacable de la « persona froide » (« kalte persona »), comme l’a qualifiée plus tard l’anthropologue Helmut Lethen, attitude qu’il maintient par la suite, quoiqu’avec une imperceptible inflexion, peut-être plus désespérée et davantage imprécatoire, dans son célèbre Autoportrait à la carte d’identité juive (ca. 1943, Felix-Nussbaum-Haus), de même qu’en d’autres circonstances (on connaît une quarantaine d’autoportraits de lui), Nussbaum teinte son expression d’un soupçon d’ironie ou bien qu’il en brise la contenance d’une grimace de demi-dément.

Ce faisant, le peintre renoue à la fois avec des principes compositionnels, des techniques picturales et des motifs artistiques mis au point par ceux qu’on désigne ordinairement du nom générique de « primitifs flamands », au premier rang desquels Jérôme Bosch et Pieter Bruegel l’Ancien. Le modernisme de sa peinture, qu’il revendique autant qu’il s’en amuse, comme dans son Autoportrait dans un paysage surréaliste (1939, Felix-Nussbaum-Haus), s’accorde ainsi avec un primitivisme assumé. Cet accord l’inscrit dans une tradition, lui qui entend œuvrer, déclare-t-il, « dans la veine des grands maîtres de la peinture belge » (p. 27), qui prend cependant un tour critique dès lors qu’il la confronte aux idéologies modernes ; la « folie » de l’artiste ne faisant que répliquer à celle de l’époque en convoquant les figures de fou de l’art du passé.

Comme le suggère Schaevers, Nussbaum n’a sans doute pas choisi la ville d’Ensor, « connue pour son carnaval et autres mascarades » (p. 15), par hasard, et s’il délaisse progressivement cet accessoire du masque qu’il affectionnait particulièrement jusqu’au mitan des années 1930, c’est qu’au moment où il finit par le raccrocher au mur dans son Autoportrait au chevalet de 1943 (Felix-Nussbaum-Haus), ce masque lui colle désormais à la peau comme un visage plus vrai à ses yeux que l’identification-défiguration préludant à sa destruction que lui impose le régime nazi.

C’est d’elle, du processus de destruction désormais enclenché à plein régime à l’Ouest, dont rendent compte les peintures de Nussbaum à partir de 1942-1943, période qu’inaugure Le Joueur d’orgue de barbarie (1942-1943, Felix-Nussbaum-Haus), qui donne son titre original au livre de Schaevers (Orgelman Felix Nussbaum. Een Schildersleven). Tableau dans lequel le peintre convoque toutes les références à l’art ancien – mélancolie de la figure, squelettes s’amoncelant sur les débris, drapeaux de peste flottant dans une rue déserte, et jusqu’à la mouche du premier plan, posée sur le bois de l’instrument comme elle l’était sur le gant blanc de l’artiste refermé sur une tige de fleur de gale dans son Autoportrait à la scabieuse (1939, collection particulière), ainsi que le fait remarquer l’auteur (pp. 248 et 355). Incongruité que son interprétation limite néanmoins quelque peu – « parce qu’il ne veut pas faire de mal à une mouche ? », glisse en effet Schaevers – quand on sait combien, dans la peinture flamande, la musca depicta – pour le dire avec toute la pédanterie qui convient à la figure picturale en question – passait facilement du statut de trompe-l’œil à celui de trompe-la-mort.

Or c’est son triomphe qu’annonce bien plutôt Nussbaum dans son ultime peinture précisément intitulée Le Triomphe de la mort (1944, Felix-Nussbaum-Haus) en référence explicite à son précédent le plus évident, le tableau homonyme qu’a peint Bruegel en 1562, et que conserve le musée du Prado. Outre que leurs dimensions sont comparables, comme le note Schaevers, les deux œuvres opèrent de surcroît suivant une logique carnavalesque parente de celle de Bruegel et, par rebond, de Nussbaum.

Schaevers démontre en effet que ce dernier a choisi de représenter parmi les décombres emblématiques de la modernité un fragment de partition de The Lambeth Walk, une danse popularisée à la fin des années 1930 par la comédie musicale de Noel Gay, Me and My Girl (1937), qui, au début de la décennie suivante, devient une sorte d’hymne de ralliement antinazi, au point, rappelle l’auteur (p. 434), qu’en 1942 le réalisateur Charles Ridley compose sur cette musique un remontage parodique du Triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl (1935).

Bien qu’on ne puisse affirmer que Nussbaum a effectivement vu ou entendu parler de ce petit film, il n’en demeure pas moins qu’il a composé son Triomphe de la mort à la manière d’un jeu d’orgue en y multipliant les dérivations : tout à la fois hommage à la peinture de Bruegel, pastiche des amoncellements surréalistes, bilan macabre de l’état de la culture européenne et réplique à l’esthétique nazie triomphant dans les films de Riefenstahl et les sculptures pseudo-néo-classicisantes d’Arno Breker dont on va dire un mot en suivant. Schaevers en déduit en ce sens que « c’est en réalité le tableau qui finit par triompher. S’il parvient toutefois à échapper à l’oubli. » (p. 369)

Son auteur a quant à lui bel et bien failli y tomber tout entier : arrêté avec Felka Platek dans la nuit du 20 au 21 juin 1944, ils sont transférés au camp de Malines, situé à équidistance d’Anvers et de Bruxelles. Nussbaum y obtient des couleurs d’une artiste affectée à la « cellule des peintres » (« Malerstube »), Irene Awret, née Spicker, qui survécut (le musée de la Maison des combattants du ghetto, en Israël, conserve plusieurs de ses dessins réalisés clandestinement à Malines), et avec laquelle Schaevers a pu s’entretenir au début des années 2000 ; Awret ignorait cependant tout de la réputation de Nussbaum.

Lui et son épouse demeurent six semaines enfermés dans la caserne Dossin de Malines, aujourd’hui convertie en musée-mémorial, avant d’être déportés par le dernier convoi qui en partit le 31 juillet 1944 pour Auschwitz-Birkenau. Felka y est semble-t-il assassinée dès son arrivée, à moins qu’on ne découvre un jour une archive du même type de celle qui a finalement permis de savoir que Felix y a survécu au moins jusqu’à la fin septembre. À cette date, ses parents, sa belle-sœur et ses nièces ont déjà été assassinés au même endroit (début février et début septembre pour les secondes), tandis que son frère Justus, déporté avec elles, fut ensuite conduit au camp de Stutthof, à Dantzig, où il est mort le 7 décembre 1944.

Avec la même attention qu’il prête aux œuvres, Schaevers retrace avec précision chaque destin qu’il évoque, revenant sur chacun des lieux où s’est rendu Nussbaum (à l’exception d’Auschwitz-Birkenau ?) sans céder pour autant à la rhétorique de l’enquête ou à la poétique de la reviviscence si répandues dès qu’il s’agit de retracer une trajectoire individuelle que les persécutions ont transformé en un champ de mines avant de la briser net. À cet égard, l’un des partis-pris les plus inattendus et cependant les plus éclairants qu’adopte le biographe tient à son choix d’établir en contre-point de la carrière de Nussbaum celle de Breker, le sculpteur officiel du iiie Reich, ou pour le dire avec les mots de l’artiste Klaus Staeck que cite Schaevers, « le décorateur de la barbarie » (p. 96).

Le parallélisme n’a rien de forcé : Breker avait un an de moins que Nussbaum, ils ont résidé à la même période au sein de la Villa Massimo où le sculpteur « entreprend sa conversion au nazisme » (p. 102) selon Schaevers. C’est à ce titre que les conservateurs du musée d’Osnabrück l’ont interviewé à plusieurs reprises dans les années 1980 sur ses souvenirs (Breker est mort en 1991). Ceux-ci, pas plus que ses mémoires publiés en français en 1970 sous un titre invraisemblable – Paris, Hitler et moi –, n’apportent d’éléments nouveaux sur la personnalité de Nussbaum, mais quelques-uns sur celle de Breker et sur sa manière de raisonner, où l’intérêt bien senti le dispute systématiquement à la lâcheté intéressée. À ses interlocuteurs d’Osnabrück qui évoquent devant lui, en 1983, la mort de Nussbaum, Breker répond : « C’est la première fois que j’entends que Nussbaum est mort dans un camp de concentration », se disant de ce fait « profondément ému par le sort qu’il a connu » (p. 415), comme s’il pouvait ignorer le sort de son ancien colocataire à la Villa Massimo.

« À l’en croire », écrit Schaevers d’une façon qui vise à l’accabler bien plus qu’à l’excuser, « la seule chose qui lui importait, c’était de se mettre au service du beau », suivant une stratégie de défense qu’a comme lui usée jusqu’au comble du ridicule et à l’indécence la plus complète sa consœur cinéaste, Leni Riefenstahl, supportée en chemin par d’éminents esthètes s’avérant en la matière des philistins intégraux (au premier rang desquels Jean Cocteau, indéfectible soutien de l’un comme de l’autre) dont les émules n’en finissent pas de chercher à distinguer le nazi de l’artiste sans qu’on ne sache exactement, au bout du compte, ce qu’ils essaient vraiment de sauver.

Quoi qu’il en soit, du fait même de leur opposition, « les destins respectifs de Nussbaum et de Breker » décrivent assez éloquemment le rapport qu’entretient l’histoire à l’une et l’autre de leurs mémoires, ainsi que le relève Schaevers : « alors que certains s’esquintent à reconstituer le passé de Nussbaum, Breker doit quant à lui s’efforcer d’enterrer coûte que coûte sa propre histoire. » (p. 416-417)

« Nous ne saurons jamais », concède l’auteur en préambule de la biographie qu’il lui consacre, « si Felix Nussbaum a réellement prononcé ces mots, les plus cités de ceux qu’on lui prête : “Si je venais à disparaître, ne laissez pas mourir mes toiles. Montrez-les !” » (p. 9) Schaevers cite un propos plus modeste mais également plus fiable de Nussbaum extrait d’une lettre qu’il adresse cinq ans jour pour jour avant son arrestation à Westheim depuis Bruxelles où il s’est mis à peindre sur des assiettes : « Je continuerai à décorer des assiettes, ainsi que toutes sortes d’autres objets fragiles. » (p. 228) Décorer de la vaisselle plutôt que la barbarie, peindre la douleur sur des « objets fragiles » au lieu de fondre la volonté dans des corps athlétiques, donner à voir des figures souffrantes et non pas triomphantes, tous ces choix de l’artiste dont témoignent ses œuvres sont certes en partie dictés par les circonstances, mais ils attestent aussi de ce désir d’indépendance qui acquiert, chez Nussbaum, la valeur d’une résolution : ne jamais rien abdiquer de son art face à ses adversaires, qu’ils prennent l’horreur pour visage ou qu’ils adoptent quelque ersatz de beauté en guise de masque morbide.