La transmission des témoignages de guerre est unanimement reconnue comme cruciale, nous guidant, à travers le partage d’une vérité historique, vers un avenir de justice, de paix et de réconciliation. Face à la réalité contemporaine où les témoignages abondent tandis que les guerres ne cessent de se multiplier, je me suis interrogée : quel fut réellement le premier témoignage de guerre dont j’ai pris connaissance ? La réponse ne se nichait pas entre les pages des récits testimoniaux classiques, ni dans les entretiens des films documentaires, mais au cœur de mon album familial, qu’enfant, j’avais feuilleté des centaines de fois. Dans cet album, où les instantanés de mes proches en temps de conflit se mêlaient aux images des périodes de paix, la guerre semblait moins une histoire de violence et de tragédie qu’un séjour joyeux. À en juger uniquement par les photos de ma grand-mère pendant la bataille d’El Alamein durant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, on pourrait croire que cet épisode historique se résumait à des flirts avec des soldats séduisants, des promenades avec des chiots aimés, des paysages idylliques, des sourires et des rires. La seule différence entre la guerre et les vacances étant que les uniformes militaires remplaçaient les maillots de bain (fig. 1). Cette représentation pastorale contraste fortement avec les témoignages photo-journalistiques de violence extrême, montrant des paysages de ruines avec des cadavres parsemés, lors d’une bataille qui a vu environ 9 000 soldats morts et 49 000 capturés, devenant un symbole de ce qui a bloqué l’occupation nazie du Moyen-Orient (fig. 2). Comment expliquer les sourires de ma grand-mère dans de telles circonstances : une soldate colonisée qui vient juste de découvrir que la plupart des membres de sa famille a péri dans les chambres à gaz, et qui est consciente que si les nazis avaient remporté cette bataille, son destin aurait pu être similaire ? Pourquoi nous tromperait-elle en présentant la guerre comme une affaire joyeuse ? Ne souhaitait-elle pas un avenir juste et paisible, comme, dit-on, les témoins en expriment souvent le souhait en partageant leur vérité sur la guerre ?

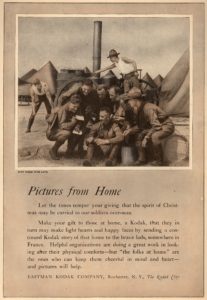

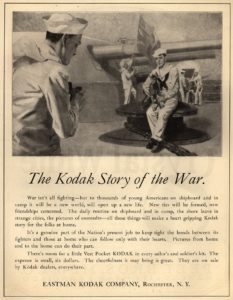

Ce choix perturbant de capturer la guerre comme une expérience joyeuse lorsqu’elle se produisait, puis d’insérer cette image mensongère dans l’album familial en trompant les générations futures, n’est pas une initiative unique. Depuis la Première Guerre mondiale, premier conflit photographié pour le grand public, jusqu’aux zones de conflit contemporains comme ceux à Gaza et en Ukraine, une tendance persiste dans la photographie amateure à éviter les atrocités, en privilégiant des images de camaraderie, la capture de beaux paysages durant les missions militaires, et de familles souriantes à l’arrière (fig. 3). Bien que ces instantanés soient souvent le premier et le plus proche témoignage de guerre auquel des millions d’individus sont exposés, ils demeurent absents du discours testimonial et leur origine ainsi que leur impact sur notre perception de la paix et de la guerre ne sont ni définis ni classés. Pourquoi des millions de témoins de guerre la présentent-ils aux générations futures comme des vacances plaisantes ? Quelle compréhension de la paix et de la guerre cette représentation produit-elle ? Cet article explore les réponses à ces questions dans une initiative publiée au cœur de la Première Guerre mondiale, lorsque les avancées technologiques ont permis pour la première fois à chaque soldat de documenter visuellement sa perspective personnelle sur la guerre : une campagne mondiale de la compagnie Kodak.

Avant la Grande Guerre, Kodak dominait l’industrie de la photographie amateure, axée sur la documentation quotidienne des loisirs et des vacances1. Avec le début du conflit, cette industrie s’est trouvée menacée, les vacances et les moments en famille devenant un souvenir lointain pour des millions de personnes. Plutôt que de réduire la promotion de ses appareils photo jusqu’à l’armistice, Kodak a su saisir les opportunités financières inédites offertes par la guerre. L’entreprise a d’abord développé une série de produits adaptant ses techniques photographiques aux besoins militaires, notamment l’appareil photo automatique, l’appareil photo aérien K-1 et l’appareil photo de guerre. De plus, elle a produit 1,5 million de livres d’explosifs quotidiennement dans son département de recherche, consacrant 38% de son activité aux contrats de guerre (Allbeson & Oldfield, p. 98).

En exploitant les ravages de la Première Guerre mondiale, dont l’ampleur des destructions n’aurait pas été aussi saisissante sans les inventions et productions de Kodak (Nelson, p. 118), cette entreprise a cyniquement lancé une campagne promettant au public une expérience de paix au cœur même du conflit par la création d’images paisibles. Selon cette campagne, la production de ces instantanés, présentés comme la nouvelle et la plus précieuse forme de témoignage de la guerre moderne (« Photography has given the world new eyes for truth – eyes that see, observe, record and testify »2) revêtait une valeur inestimable à la fois sur le plan psychologique, patriotique et historique. La campagne guidait explicitement les photographes à ne capturer que la « beauté de la guerre » dans des images qui reproduisaient les normes photographiques d’avant-guerre : des moments de camaraderie évoquant des vacances amicales, des paysages bucoliques des champs de bataille rappelant les vacances à l’étranger, ainsi que des photos de la vie quotidienne des familles restées à la maison, occultant le stress et la destruction. Cette campagne comprenait une publicité extensive sans précédent dans les principaux magazines du monde entier et la commercialisation d’une série de marchandises de guerre telles que le Pocket Amateur Camera, pratique sur le champ de bataille, des flashes et des albums. Kodakery, un magazine mensuel imprimé à des millions d’exemplaires et offert en cadeau chaque mois à chaque client d’appareil photo Kodak, expliquait précisément comment créer de telles images et détaillait leur objectif :

Instead of a past wrapped in a veil of mystery, history would be flooded with light. […] With the Kodak in our hands, the past can never get far away from the present again. This is photography’s incalculable service to mankind.3

Ainsi, la fabrication et la vente de produits militaires ont contribué à la création des horreurs de la guerre, tout en promouvant la photographie de guerre comme un mécanisme permettant de faire face à la dure réalité que ces produits ont contribué à causer. Les bénéfices de Kodak ont doublé pendant la Première Guerre mondiale.

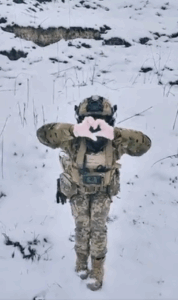

Le succès sans précédent de cette campagne a incité Kodak à reproduire des initiatives similaires lors de conflits ultérieurs, notamment la Seconde Guerre mondiale, façonnant ainsi une nouvelle perception de la guerre qui résonne encore dans la société occidentale aujourd’hui: tout d’abord, cela influence notre compréhension de l’histoire, car les premières rencontres de millions d’enfants avec les témoignages de guerre, en feuilletant leurs albums familiaux, se composent de photos représentant les conflits passés comme des expériences agréables et recherchées. De plus, cet héritage influence les perceptions des conflits actuels, comme le montrent les soldats dans des zones de conflit partageant joyeusement des photos amateures sur les réseaux sociaux, potentiellement en normalisant la violence, réduisant l’empathie envers les victimes et obscurcissant le véritable bilan humain de la guerre.

Alors que l’on peut admettre le motif de Kodak pour promouvoir ce type de photographie de guerre – stimuler les ventes des produits Kodak et des pellicules pour appareils photo – comment pouvons-nous comprendre l’attraction du public d’alors pour un tel modèle, créant des témoignages de « paix » dans un contexte de guerre ? L’hypothèse de cet article suggère que la fascination du public pour ce modèle de témoignage découle de la compréhension perspicace de Kodak d’un désir profondément tabou parmi les témoins de guerre : celui d’expérimenter, ne serait-ce que momen- tanément, la paix. Entre l’aspiration à instaurer la paix à l’avenir en partageant un témoignage authentique sur la guerre et le désir de vivre une expérience de paix instanta- née en temps de conflit, Kodak a présenté une sorte d’utopie. Le cadre de l’appareil photo a non seulement donné le pouvoir aux témoins de choisir ce qu’ils documentaient, mais a aussi influencé ce qu’ils vivaient, leur permettant de capturer uniquement des images de paix et de s’échapper brièvement des horreurs de la guerre. Cette assurance a alimenté l’investissement continu dans la photographie de guerre alors que le public cherchait à rencontrer une illusion fugace de paix, accumulant ainsi davantage de films photo. Pour approfondir ce modèle de (faux-)témoignage conçu par Kodak à des fins lucratives, l’article explore les deux mécanismes qui ont soutenu cet engagement dans la campagne : en défiant les barrières spatiales et temporelles entre la paix et la guerre.

LA DÉCONSTRUCTION DES BARRIÈRES GÉOGRAPHIQUES DE LA GUERRE

La première stratégie employée par Kodak pour promou- voir un témoignage paisible en temps de guerre consistait à remettre en question l’idée de la guerre comme un phénomène aux frontières géographiques délimitées. Depuis le XIXe siècle, les perceptions modernes de la guerre ont opposé le front, espace et temps de combat, à l’arrière et à la scène internationale, hors de cet espace et de ce temps (Favret, p. 9). Depuis la Première Guerre mondiale, le discours testimonial a développé une hiérarchie basée sur cette perception spatiale : plus on s’éloigne du front, moins le témoignage est jugé significatif (Dulong). Cette hiérarchie spatiale du témoignage était directement en opposition avec les objectifs financiers de Kodak, car elle risquait de rendre tout l’univers représentationnel de Kodak – y compris celui de la sphère domestique, des destinations touristiques, des parcs et des plages – inapproprié pour la documentation.

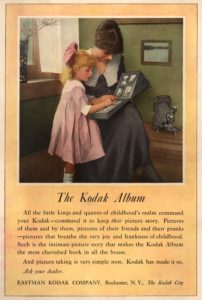

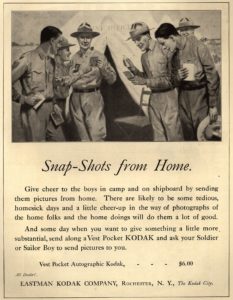

Pour faire face à cette menace, Kodak a utilisé certaines stratégies visuelles et rhétoriques qui révisent le concept géographique traditionnel de la guerre. La première stratégie, visuelle, est la mise en abyme : une composition photographique intégrant des images dans d’autres images, créant un effet visuel stratifié qui brouille les frontières entre réalité et représentation. Cette approche vise a suscité un profond sentiment d’identification chez la personne représentée en regardant la photographie. Avant la guerre, Kodak utilisait souvent cette technique pour illustrer comment la création d’un album familial renforçait les liens familiaux : en montrant des membres de la famille dans leur salon, rassemblés pour regarder des photos de leur vie quotidienne à la maison (fig. 4). Pendant la guerre, au lieu de créer des méta-photos où les deux images appartenaient à la même sphère domestique, Kodak juxtaposait le front et l’arrière : on y voyait des soldats dans les camps regardant des photos de leur foyer qui leur étaient envoyées par les membres de leur famille. Leurs expressions – sourires, plaisir, camaraderie – étaient contrastées par le fond sombre des camps militaires, créant ainsi l’impression qu’ils trou- vaient une sorte de paix intérieure à travers ces images.

Sur le plan rhétorique, les textes de ces publicités abordent l’écart entre ceux qui sont à la maison et leurs proches au front par deux approches complémentaires :

Our Boys, smiling and fighting – fighting with bullets, against a dogged foe; with smiles, fighting homesickness and dread monotony. It’s a part of the nation’s job today to keep these boys cheerful, to hold fast the bond between camp and home […] and these things pictures can do – pictures of the home folks and the home doing, pictures of the neighbors, pictures that will enliven their memories of the days before the warsimple kodak pictures, such as you can make. (fig. 5)

Premièrement, elle promet de transformer les membres de la famille à l’arrière en participants actifs dans la guerre, en établissant un parallèle entre les soldats qui affrontent directement l’ennemi et les membres de la famille qui contribuent non pas avec des armes à feu, mais avec le « clic » d’un appareil photo, rehaussant ainsi le moral sur les lignes de front. Le tir et le snapshooting sont explicitement présentés comme des devoirs nationaux tout aussi cruciaux pendant la guerre. En fournissant aux membres de la famille un sentiment de participation à l’effort national malgré leur éloignement géographique du front, la campagne promet également de procurer aux troupes un sentiment de paix à travers ces mêmes images. Selon le message de la campagne, en regardant des instantanés créant une illusion de paix, les soldats vont pratiquement « revivre » cette paix au cœur de la guerre.

Si les affiches Kodak proposaient au public de vivre une expérience de paix en pleine guerre par le regard sur les images de l’arrière, le magazine Kodakery donnait une validité à l’expérience de guerre de ceux qui ne sont pas présents dans l’espace où elle se déroule :

The sea means more than ever it meant at any time in history. The very sky becomes the background for a new kind of spectacle of which the ancients never dreamed. […] We no longer can look at the sea without thinking of hidden monsters of metal, and of ships they have sent to the bottom. We no longer can look at the sky without thinking not only of the battles on so many horizons but of the certain future of peaceful air transit, of post routes in the blue4.

Il s’agit donc ici de juxtaposer deux formes de regard : le premier, qualifié de « nouveau type de spectacle » selon Kodak, implique une position de témoin direct sur le front. Le second, décrit comme « un spectacle avec une nouvelle signification », se réfère aux visions paisibles qui acquièrent une nouvelle dimension dans le contexte de la guerre : les scènes pastorales habituelles des rivages et des horizons, souvent promues dans les campagnes publicitaires de Kodak avant la guerre, deviennent des témoignages de la guerre. Le point de vue du photographe amateur documentant une mer tranquille reflète les effets de la guerre sur la réalité, tout comme la perspective du soldat sur un navire ou un sous-marin. Il est sous-entendu que la perception du public de ces scènes a tellement évolué que même une image du ciel le plus paisible peut évoquer la peur des avions de chasse et un désir ardent de paix. De cette manière, la campagne Kodak a encouragé des millions de personnes, inquiètes pour l’avenir de leur patrie et de leurs proches au front, à acheter des appareils photo et des films et à photographier leur environnement intact, par devoir de témoigner de la guerre.

Le succès de cette campagne, qui a inspiré des millions de personnes à capturer des paysages immaculés comme témoignages de la guerre, pourrait mettre en lumière une réalité solennelle concernant les témoins souvent négligés des discours testimoniaux : plusieurs recherches ont approfondi les motivations personnelles, politiques, sociales et thérapeutiques qui poussent les témoins à rendre compte des visions d’atrocités (Adrianne, p. 174). Mais qu’est-ce qui pousse une personne à documenter un lever de soleil ou un océan pittoresque comme si c’était un témoignage de guerre ? Ce phénomène pourrait révéler une forme de détresse provoquée par la conception dichotomique de la zone de guerre et du front intérieur chez ceux qui vivent la guerre à distance. Comme l’explique Favret, le détachement du front crée un double combat : une anxiété provoquée par la guerre elle-même, combinée à un sentiment de malentendu et de perte de contrôle face à une catastrophe qui se déroule dans un espace lointain et abstrait (Favret, p. 10). Kodak a canalisé des sentiments de culpabilité et d’illégitimité pour inventer un nouveau rôle testimonial, basé sur l’assemblage d’un paysage paisible et d’une signature situant la photo dans le contexte de la guerre, créant ainsi un langage pour exprimer le sentiment de perdre pied dans un monde qui s’effondre.

En redéfinissant le front comme une sphère légitime pour vivre une expérience paisible et en considérant les espaces non touchés par la guerre comme des lieux appropriés pour documenter les témoignages de guerre, les perceptions des réalités de la guerre ne devaient plus être distantes et abstraites. Au contraire, elles pouvaient être capturées sous une forme tangible et matérielle à travers des photographies, pouvant être développées, transportées et partagées, basées sur les perspectives personnelles et individuelles d’un environnement proche et familier. Ainsi, Kodak a créé un modèle de témoignage qui dépendait de l’utilisation de ses produits, offrant de nouveaux sentiments d’attachement, de stabilité et de clarté en temps de guerre.

LA CONTESTATION DE LA LINÉARITÉ TEMPORELLE ENTRE LA PAIX ET LA GUERRE

La guerre est généralement perçue comme une période distincte et linéaire, délimitée par deux événements précis : son déclenchement et l’armistice, avec une incertitude fondamentale quant au moment où la paix succédera à cette période (Fussell, p. 6). Confrontée à cette détresse au cœur d’un conflit mondial dont personne ne savait si et quand il allait se terminer, Kodak a promu la photographie comme un moyen exclusif de vivre une temporalité de paix pendant cette période de guerre.

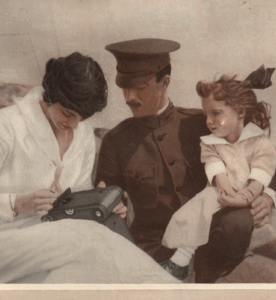

À cette fin, la campagne Kodak revisite trois phases distinctes : le déclenchement du conflit, la durée de la guerre et l’ère d’après-guerre. La campagne crée une nouvelle représentation du déclenchement de la guerre. Comme le montre l’illustration qui présente des photographies représentatives tirées de journaux régionaux américains capturant le jour du départ comme des moments de tristesse, de larmes et de solennité, dans la culture occidentale, le déclenchement de la guerre est souvent envisagé à travers la scène tragique d’un père partant pour le front, laissant une famille dévastée. En opposition à cette représentation, la publicité de Kodak présente ce moment de départ comme une célébration familiale souriante, harmonieuse, et paisible (fig. 6). Ce nouveau patrimoine visuel a influencé de nombreuses familles à créer des images similaires, joyeuses et touchantes de ce moment, contrecarrant ainsi les normes du témoignage photo-journalistique. Cette approche invite à considérer la guerre à travers un prisme nostalgique et rétrospectif, transformant les images initialement associées à la tragédie et à la séparation en souvenirs lumineux et harmonieux. Cela reflète non seulement une révision visuelle de ce moment, mais une nouvelle conception de la temporalité de la guerre, comme le montrent les textes de ces publicités :

When we have won this war – when our boys sail home across seas forever freed from pirate submarine […] first in their hearts and minds will be the thoughts of home. […] Pictures of the parting and home coming, pictures of comrades in arms, pictures that tell intimately of how the war ouched their lives – they will have value behind price. And while they are still in camp […] pictures of their home folks and home doing, Kodak pictures such as you can take, will help to turn the dark cloud inside out, till the boys come home.5

D’une part, la campagne représente la bataille comme un événement qui se sera produit dans un passé lointain ; elle sera perçue comme ayant heureusement pris fin, tant par les familles accueillant les soldats revenus en sécurité que par la nation célébrant sa victoire (« Dès que nous aurons remporté cette guerre »). D’autre part, cette affiche encourage le public à prendre des photos de moments clairement liés à la guerre, en exploitant l’anxiété générale. En indiquant qu’une photo d’un membre de la famille partant pour le front pourrait devenir inestimable, cette campagne de Kodak laisse entendre indirectement que ce pourrait être sa dernière image avant qu’il ne soit tué au front, encourageant ainsi la documentation photographique. En parallèle avec ces deux scénarios contradictoires, prendre des instantanés quotidiens est présenté comme un acte presque mystique ayant le pouvoir de « retourner le nuage sombre à l’intérieur » ; transformer de manière opérative une réalité de guerre en une réalité de paix.

Cette conception atemporelle de la guerre est complétée dans la revue Kodakery, qui décrit des photographies prises en temps de paix comme des images qui deviennent rétrospectivement des témoignages de guerre:

Some of the most interesting ‘war’ pictures that have been published were taken by Kodak travelers in times of peace and innocent of the fact that the subjects would so soon become of both news and historic interest. Many Kodakers’ landmarks the war has destroyed; but the records of points of interest like Malines, Rheims, Brussels and Ostend are preserved in indestructible film. This fact alone would put the world under everlasting obligation to photography6.

Une photographie prise en temps de paix, figurant une zone qui deviendrait une cible pendant le conflit, est présentée comme une image de guerre. À travers cette classification, l’article attribue le devoir de témoigner à chaque personne, à tout moment. C’est parce que la destruction peut survenir partout, transformant rétrospectivement toute photographie paisible en un témoignage significatif de guerre. Élargissant le concept de témoignage de guerre aux événements survenus avant le déclenchement du conflit, cela garantissait des revenus à long terme pour la société Kodak, créant une “obligation éternelle envers la photographie”, quel que soit le contexte politique.

Cette construction de la paix et de la guerre n’impliquait pas seulement la redéfinition des instantanés d’avant-guerre comme témoignages de guerre, mais aussi la configuration de la période post-guerre future comme indivisible du conflit :

Instead of a past wrapped in a veil of mystery, history would be flooded with light. No hearsay evidence to guide the chronicler of events in that case; not speculation and theory merely, but, instead, exact information pictorially presented in a way that a child might understand. With the Kodak in our hands, the past can never get very far away from the present again. This is photography’s incalculable service to mankind7.

Le texte contredit des relations hiérarchiques entre le témoignage conventionnel, considéré comme inférieur, et la photographie amateur, présentée comme la forme de témoignage la plus crédible. Premièrement, l’infériorité des méthodes conventionnelles de témoignage découle d’un écart entre les témoins directs et leurs destinataires, incapables de comprendre visuellement l’expérience personnelle et intime du conflit. La conséquence de cet écart est une distanciation par rapport à la guerre dans les générations futures, les amenant à oublier le conflit. Comblant pour la première fois cet écart, la campagne affirme que les instantanés communiquent visuellement des millions d’expériences individuelles, incitant chaque personne, quelle que soit l’époque, à « voir » la guerre comme un témoin direct. Kodakery commercialise ses produits en déclarant que le fait que la Première Guerre mondiale soit le premier conflit photographié par les masses change fondamentalement la relation entre le témoin oculaire et le destinataire. Deuxièmement, le magazine affirme que les témoignages par les instantanés sont supérieurs, car contrairement aux autres formes de témoignage, ils ne communiquent pas simplement le passé aux générations futures, mais modifient fondamentalement la signification du temps : « le passé ne peut jamais s’éloigner beaucoup du présent ». Grâce à la multitude de photographies du front et de l’arrière, la campagne assure une commémoration perpétuelle de la guerre, capturant fidèlement la perception exacte de la guerre que les témoins ont cherché à transmettre.

Cette conception atemporelle de la guerre révèle une compréhension profonde, cyniquement exploitée à des fins lucratives de Kodak, englobant deux types d’anxiété qui ne trouvent pas nécessairement de représentation, d’accentuation et de légitimation dans la société occidentale en temps de guerre. Le premier est une paranoïa collective selon laquelle le conflit ne prendra jamais fin. Jouant sur le désir urgent d’un éclat d’espoir au sein du paysage austère de l’incertitude totale, la campagne Kodak suggérait d’observer la guerre à travers l’objectif de l’appareil photo, comme si elle était déjà terminée. Au lieu de vivre la réalité effrayante dans un état d’incertitude, la médiation de l’appareil photo permettait une expérience qui ne durait qu’un instant, depuis la position illusoire d’une époque de paix future où les événements du conflit n’étaient qu’une page éphémère de l’album familial stable et préservé.

La deuxième forme d’anxiété en temps de guerre concerne l’interprétation du conflit en période de paix future. Cette préoccupation comporte deux aspects principaux : d’abord, la peur d’être oublié, tant au niveau personnel en cas de mort au combat qu’au niveau collectif, la guerre risquant d’être oubliée avec le temps ; ensuite, la crainte que les actes violents commis par les soldats ne soient considérés comme barbares et injustifiables après la fin des hostilités. En réponse à cette première crainte d’être oublié, Kodak créa l’illusion pendant la Première Guerre mondiale que grâce aux instantanés, la perspective du témoin de la guerre resterait à jamais la façon dont le conflit serait perçu. Ainsi, dans une réalité fragile et incertaine où un soldat pourrait devenir un soldat inconnu et la guerre être ignorée, l’idée de témoigner par les instantanés donnait l’impression que sa photo, conservée en toute sécurité dans l’album familial stable et sécurisé alors qu’il se trouvait sur le front mortel, maintiendrait vivant son souvenir même s’il devait mourir. Deuxièmement, répondant à la peur d’être jugé de manière négative, Kodak donnait au soldat un premier sentiment de contrôle sur la perception de son service dans les temps futurs, car grâce aux instantanés, la guerre serait documentée du point de vue du soldat, assurant une identification avec sa vision du monde et son idéologie pour les générations futures.

CONCLUSION

L’analyse visuelle et rhétorique de la campagne de Kodak durant la Première Guerre mondiale trace l’origine d’une figure marginale, croisant l’héritage du témoignage photographique de guerre et le patrimoine visuel de la photographie amateur de loisirs et de vacances. On pourrait penser que ce modèle de témoignage n’est qu’un vestige éphémère d’une époque révolue. Cependant, ce modèle de témoignage affecte directement notre perception des conflits historiques et contemporains : d’abord, en reproduisant des campagnes Kodak similaires lors de conflits ultérieurs, notamment la Seconde Guerre mondiale (fig. 8, il façonne notre compréhension de l’histoire avec des millions d’enfants, en parcourant leurs albums familiaux, imaginent la guerre comme une expérience désirable, une illusion qui peut toucher leurs choix de participer à des conflits actuels ou futurs. De plus, cet héritage influence les perceptions des conflits contemporains, passant des albums de famille chéris aux contenus viraux sur les plateformes de médias sociaux. Ces contenus atteignent un public mondial, souvent privé d’autres perspectives sur les conflits et leurs impacts. Qu’il s’agisse de soldats envoyant des cœurs depuis les paysages enneigés de l’Ukraine, évoquant un ciel insouciant de vacances, ou de soldats se souriant en pillant des vêtements de femmes palestiniennes à Gaza comme si c’était une simple plaisanterie amicale (fig. 9), cet afflux de contenus façonne notre perception du conflit en présentant la guerre comme un élément banal de la vie quotidienne, tout en occultant sa véritable dévastation et son impact profond sur l’humanité. La révélation et la confrontation des multiples systèmes économiques, politiques et sociaux auxquels le témoin de guerre est confronté, en partageant ses expériences, apparaissent ainsi indispensables à notre compréhension du processus de transmission des témoignages, vers un avenir où la paix et l’équité deviennent des réalités tangibles et durables.

ŒUVRES CITÉES

Adrianne, Aron, 1992, « Testimonio, a Bridge Between Psychotherapy and Sociotherapy », Women & Therapy 13, no. 3, p. 173-189.

Allbeson, Tom & Pippa Oldfield, 2016, « War, Photography, Business: New Critical Histories », Journal of War & Culture Studies, p. 94-114.

Dulong, Renaud, 2009, « Qu’est-ce qu’un témoin historique? », Vox-Poetica. URL: http://www.vox-poetica.org/t/articles/dulong.html.

Favret, Mary A., 2009, War at a Distance: Romanticism and the Making of Modern Wartime, Princeton, Princeton University Press.

Fussell, Paul, 1989, Wartime: Understanding and Behavior in the Second World War, Oxford, Oxford University Press.

Nelson, Patricia A., 2016, « Competition and the Politics of War: The Global Photography Industry, c. 1910–60 », Journal of War & Culture Studies, p. 115-132.

1 Anonyme, “Eastman’s Big Year: Kodak Company Earned $14,162,435 Net Profits in 1913”, The New York Times, April 4, 1914, p. 19.

2 Duke University Libraries, Ellis Collection of Kodakiana (1886-1923), K0468, They doubted Columbus–but we believed Scott’s photographs. Advertisement. In Saturday Evening Post, 1918, Identifier: duke:428407, K0304. Permalink: https:// idn.duke.edu/ark:/87924/r44j0cm7t. Sponsored by Cat McDowell. No Copyright – United States.

3 Anonym, ‘The Kodak as a news getter’, Kodakery: A Journal for Amateur Photographers, July 1915, No. 9, Vol. 2, p. 18-19, p. 18.

4 Robert Allister, 1917, “The Kodak in War Times”, Kodakery: A Journal for Amateur Photographers 4, no. 11, p. 1-9, ici p. 1-2.

5 Duke University Libraries, Ellis Collection of Kodakiana (1886-1923), K0279, Before He Goes. Advertisement. Ladies’ World, 1917, Identifier: duke: K0279. Permalink: https://idn.duke.edu/ark:/87924/r4sn02x91.SponsoredbyCat McDowell.NoCopyright-United States.

6 Anonym, 1915, “The Kodak as a news getter,” Kodakery: A Journal for Amateur Photographers 2, no. 9, p. 18-19, ici p. 18

7 Ibid.