Entretien avec Jean-Paul de Gaudemar, mené par Marie-Laure Lepetit le 14 novembre à Vincennes.

C’est à l’occasion de la parution de son dernier ouvrage, Au Cœur de la nouvelle guerre froide, l’Afrique, aboutissement des chroniques qu’il publie sur son blog[1], que l’on a rencontré Jean-Paul de Gaudemar. En effet, cet ouvrage offre de nombreuses réflexions sur le rapport du continent africain à son passé, rapport dans lequel n’ont cessé de s’ingérer les puissances occidentales, notamment la France, qui, par là même, en sont des acteurs mémoriels.

Économiste, universitaire, Jean-Paul de Gaudemar a par ailleurs mené une carrière de haut fonctionnaire au sein du ministère de l’Éducation nationale avant de devenir recteur de l’agence universitaire de la francophonie (AUF). Cette institution regroupe quelque mille universités et travaille à la solidarité interuniversitaire à l’échelle de plusieurs pays, développés comme en développement, sans exclusivité francophone mais avec une ouverture sur d’autres langues[2], à laquelle Jean-Paul de Gaudemar est particulièrement attaché. Aussi reviendra-t-il sur la question de la pluralité des langues, centrale pour comprendre l’Afrique, dans un chapitre qu’il lui consacre entièrement. C’est de ces années passées à diriger l’AUF que lui vient sa connaissance de l’Afrique, de son histoire et de sa mémoire, une connaissance acquise, notamment « sur le terrain », au cours de ses très nombreuses et régulières visites dans différents pays qui l’ont amené à aller à la rencontre des populations et à observer, pour l’analyser et le comprendre, le fonctionnement des infrastructures et des institutions. Aussi le regard qu’il porte sur ce continent n’est-il pas celui d’un chercheur, historien ou spécialiste des questions postcoloniales[3], mais celui d’un économiste et d’un géo-politologue. C’est cette voix, autre, qui a intéressé Mémoires en jeu dans son souci de traiter les questions mémorielles sous l’angle de la polyphonie, de la critique et du sens du collectif.

L’essai qu’il publie chez L’Harmattan, dans la collection « Points de vue », dessine le portrait de l’état actuel du continent au regard, d’une part, de son histoire avec l’Europe – l’histoire d’une colonisation pas comme les autres, enclenchée par la conférence de Berlin en 1885 dont Jean-Paul de Gaudemar explique les spécificités et les conséquences, suivie de l’histoire, non pas d’une, mais des indépendances – ; d’autre part, de ses relations, à travers le temps, avec les grandes puissances que sont les États-Unis, la Chine, la Russie et la France à laquelle il consacre un chapitre centré sur « les errances » de la politique du président Macron. Celles-ci s’étendent sur plus de cinq ans, du premier « discours africain », tenu à l’Université Joseph-Ki-Zerbo à Ouagadougou en novembre 2017, au discours du 27 février 2023 à l’Élysée : de la promesse d’une « entrée dans une nouvelle ère », qui ne pouvait être « celle de la moindre nostalgie de la Françafrique, ni celle de la prééminence du militaire et du sécuritaire », à « une politique française plus que jamais en panne », « une politique qui se voudrait plus discrète, débarrassée des oripeaux de la colonisation, mais tout aussi classique, voire tout aussi cynique en matière de développement économique », le pillage et la guerre étant loin d’être étrangers à l’économie française.

Ce regard posé sur le passé de l’Afrique nous éclaire sur ce qui s’y joue aujourd’hui : le pillage systématique de ses ressources et son impossible sortie du sous-développement. Établir de tels constats permet à l’auteur de poser l’épineuse question des langues, de s’intéresser à l’état de la recherche africaine, « encore un désert », et de dénoncer « l’ignorance forcée » comme « le nouvel esclavage », autant d’éléments qui démontrent, et Jean-Paul de Gaudemar s’y emploie, que l’Afrique est à la fois la proie d’un néocolonialisme et le théâtre d’une nouvelle guerre froide. Les pistes qu’il propose, et qu’il fonde sur des analyses fines et étayées d’exemples, sont comme des chemins possibles vers l’autonomie et l’indépendance pour ce continent qui jouit d’une richesse et d’une force incomparables, qu’aucun autre au monde ne possède, sa jeunesse.

Par ailleurs, Jean-Paul de Gaudemar s’est intéressé tout au long de sa vie aux questions mémorielles et à leurs enjeux, notamment comme recteur de l’académie de Strasbourg, années pendant lesquelles il a travaillé à développer des actions consacrées à l’enseignement de la Shoah et à sa mémoire, en partenariat avec le camp du Struthof. Depuis plusieurs années, il s’est engagé, au sein de la fondation pour la mémoire de l’esclavage (FME), qui vient de remettre au ministre de l’Enseignement supérieur, un rapport sur l’état de la recherche en France auquel il a pris part et sur lequel nous revenons dans la seconde partie de cet entretien. Ce « livre blanc » met en évidence que, depuis une vingtaine d’années, la recherche sur l’histoire des esclavages est un champ particulièrement dynamique. Ce dynamisme tient à plusieurs facteurs, mais tout particulièrement au développement d’une approche multidisciplinaire. Aujourd’hui, on voit apparaître, en plus de l’Histoire, des champs multiples autour de quelque dix-neuf disciplines et l’on ne peut que constater l’intérêt croissant des jeunes chercheurs pour ce sujet.

Mais l’absence de laboratoire dédié à ce sujet nuit au dynamisme de la recherche française qui se manifeste de façon plutôt désordonnée. Il reste, par conséquent, encore beaucoup à faire pour lui donner cohérence et visibilité, notamment en instituant une véritable structure d’accueil. Le rapport pose également la question des héritages, la mémoire en étant en quelque sorte l’enveloppe. Ainsi, s’intéresse-t-il aux politiques mémorielles que sont non seulement les commémorations, les expositions et manifestations culturelles, artistiques et historiques ou encore les occasions de faire « parler » des esclaves par transmission directe – soit qu’ils aient écrit, soit qu’ils aient témoigné – ou indirecte, mais aussi à celles, plus récentes, de réparation. Toutefois ces politiques mémorielles gagneraient à renforcer les relations entre le monde de la recherche et celui de la culture afin d’améliorer la construction de l’édifice, pour lequel bon nombre d’institutions culturelles et artistiques apportent déjà leur pierre.

Marie-Laure Lepetit : « L’Afrique est le théâtre de la guerre des mondes dans toute sa crudité. ». Pourriez-vous commenter cette formule que vous avez et qui semble faire écho au titre de votre essai, Au cœur de la nouvelle guerre froide, l’Afrique, qui vient de paraître chez L’Harmattan dans la collection « Points de vue » ? Faut-il y voir un écho à la conférence de Berlin de 1885 – dont il faudrait que vous nous rappeliez ce qu’elle est –, mais, aujourd’hui, sans qu’il soit besoin de conférence… ?

Jean-Paul de Gaudemar : C’est effectivement un écho à cette conférence. Mais la première raison de cette phrase c’est le fait que, aujourd’hui, dans la presse ou les commentaires qu’on entend, l’Afrique est ignorée sous cet angle-là, celui d’un théâtre de guerre du monde. Cette guerre est, par certains côtés, une guerre froide au sens où les grandes puissances concernées ne s’affrontent pas directement, mais c’est aussi une guerre avec tout ce qu’il y a de plus chaud, si j’ose dire, car elle est parsemée de conflits extrêmement nombreux, intérieurs comme extérieurs. À travers cette phrase, je souhaitais rappeler au monde qu’il y a un continent qui s’appelle l’Afrique et qui, par rapport aux Européens que nous sommes, n’est pas visible comme il devrait l’être – il l’est par d’autres aspects, notamment avec la question du néocolonialisme dont on reparlera. Les Européens, surtout en matière de guerre froide, ont les yeux fixés sur l’Ukraine, plus récemment sur le conflit entre Israël et les Palestiniens. Tout cela a capté totalement l’attention, à juste titre à bien des égards, mais en empêchant de voir qu’il y a d’autres parties du monde où ces questions-là sont aussi importantes.

De ce point de vue, on peut faire un retour à 1885 et à cette conférence très intéressante, qui est assez peu connue en définitive alors qu’elle mérite de l’être. Cette réunion s’est tenue sous l’égide de l’Allemagne et elle avait pour premier sujet, le prétexte de cette conférence en quelque sorte, la gestion des grands fleuves, le Congo et le Niger. On s’y demande comment les grandes puissances coloniales, soit qui sont déjà là, soit qui vont venir plus tard, géreront ces fleuves. Puis, au cours de cette conférence, on se partage l’Afrique en une sorte de deal. Ce qui est intéressant c’est que, à part la Chine, on y retrouve les mêmes grandes puissances que celles d’aujourd’hui : l’Europe, dans sa diversité nationale, les États-Unis, un petit peu, la Russie aussi. La carte des puissances n’a donc pas véritablement changé ; ce qui a changé c’est le poids respectif qu’elles ont aujourd’hui dans chacun des pays d’Afrique. Lorsque se fait ce partage, après une colonisation qui date déjà de plusieurs siècles, le continent africain est très largement méconnu. Ce que l’on connaît, ce sont les côtes, là où il y a des ports ; la conférence de Berlin fait pénétrer ces puissances au cœur de l’Afrique, notamment celui de l’Afrique subsaharienne avec ses grandes forêts primaires, et ce cœur de l’Afrique va devenir le cœur du partage avant de devenir le cœur de conflits.

M.-L.L. : Et ce continent ne réagit pas à ce partage ?

J.-P. de G. : Il n’a pas vraiment la possibilité de réagir par rapport à des pays qui arrivent avec des moyens à la fois militaires – même si ce n’est pas l’armée moderne –, des moyens commerciaux, des moyens humains avec des colons qui commencent à s’installer.

C’est la mise en ordre d’une colonisation organisée, dealée même, entre grandes puissances, à la différence des colonisations qui se sont faites au hasard des conquêtes des uns et des autres. Et c’est intéressant de voir comment, paradoxalement, des personnages grands défenseurs des valeurs républicaines, tel Jules Ferry par exemple, sont en même temps des promoteurs de l’Empire où ces valeurs sont complètement inversées.

M.-L. L. : De ce « théâtre de la guerre des mondes », vous faites émerger l’idée de l’existence d’un « néocolonialisme » en Afrique, notamment dans le chapitre que vous consacrez aux BRICS où vous évoquez un « néocolonialisme vert » que vous opposez à un « néocolonialisme rouge ». À quelles réalités correspondent-ils ?

J.-P. de G. : J’emprunte cette expression de néocolonialisme vert à Lula. C’est ainsi qu’il dénonce les barrières commerciales et les politiques protectionnistes imposées par l’Occident sous prétexte de protéger l’environnement. La question que posent les BRICS, et que le G7 refuse, est claire et je le dis ainsi dans le chapitre que je leur consacre : « Pourquoi les pays qui sont le moins à l’origine des gaz à effet de serre et du changement climatique seraient-ils les plus pénalisés dans le choix de modes de développement limitant strictement le recours aux énergies fossiles dont ils sont de grands fournisseurs, et en même temps pour certains d’entre eux, les plus menacés par ce changement climatique ? ».

Mais à ce colonialisme vert on pourrait facilement opposer un colonialisme rouge, porté par les leaders de ces mêmes BRICS. Car, si les pays africains sont aujourd’hui indépendants sur le plan politique, ils sont, en réalité, en très grande partie sous la coupe de différentes puissances, Chine en tête. Tout en ne cessant de dire qu’elle n’a jamais été colonisatrice – et, de fait, elle n’a pas pris part à la conférence de Berlin –, elle se comporte vis-à-vis de l’Afrique comme n’importe quel colonisateur antérieur : elle la pille et, surtout, elle n’apporte pas de valeur ajoutée qui lui permettrait de se développer. Ce qu’elle apporte, c’est de la rente au sens où elle paie pour exploiter telle ou telle richesse.

Depuis les indépendances, ce n’est plus un deal à la façon de la conférence de Berlin, mais chacun va où il veut ou où il peut, sous la forme d’une concurrence de marchés. On a ainsi des phénomènes de domination, d’emprise. Par exemple, si les exploitations sont, en général, réalisées par des sociétés qui emploient des ouvriers locaux, les cadres techniques viennent d’ailleurs. L’Afrique est donc considérée comme fournisseuse de main d’œuvre, en général peu qualifiée, et tout ce qui relève de la technologie, de l’équipement et, bien sûr, du financement provient de l’extérieur. Et cette concurrence des marchés est d’autant plus forte que les États africains, comme je le montre dans la partie que j’ai intitulée « L’Afrique, victime de ses propres démons », savent très bien désormais en jouer, ce qui a pour conséquence que l’on ne sait pas bien ce que la rente devient, ni à quoi elle sert. Ce que l’on est alors forcé d’observer, c’est un enrichissement régulier de toutes les classes dirigeantes ainsi que tout un réseau de corruption. Et l’on en vient à la même conclusion : il n’y a pas de développement.

M.-L. L. : Vous revenez à plusieurs reprises sur la question des frontières, sujet central au point d’y consacrer un chapitre. Vous écrivez, au sein de pages que vous consacrez à l’économie par ailleurs, que « la structure étatique de l’Afrique est fille des conflits en Europe ». En quoi cette question des frontières africaines témoigne-t-elle de la surdétermination de cette histoire européenne, et, peut-être même d’ailleurs, plus globalement, de celle de l’Histoire ?

J.-P. de G. : Cela fait longtemps que cette question me taraude. Au moment des indépendances, on aurait pu imaginer que la façon dont les puissances coloniales avaient découpé l’Afrique soit remise en cause. Et d’ailleurs ce débat s’est effectivement posé entre les partisans du panafricanisme et les partisans d’un autre type, plus soucieux de garder les frontières telles qu’elles étaient. Il y a eu des tentatives, la plus célèbre étant la fédération du Mali, qui a envisagé un rapprochement Sénégal-Mali-Soudan, et si cela n’a pas réussi c’est que Senghor, sans doute du fait de son lien avec la France, était sur une position très différente. Le roi du Maroc, quant à lui, était l’un des leaders, du premier groupe, celui de Casa Blanca, mais pour des raisons très différentes de celles des plus radicaux comme Sekou Touré : il voulait s’assurer du Sahara occidental, c’est-à-dire élargir son royaume – c’est intéressant car c’est un débat qui revient aujourd’hui, soixante ans après. Finalement on en est resté aux États tels qu’ils étaient et qui avaient été fabriqués, de façon très consciente, par des puissances colonisatrices de manière à assurer le mieux possible leur domination, c’est-à-dire des États où, sciemment, on a mis ensemble des ethnies très différentes et, si possible, susceptibles de s’opposer entre elles de telle façon que le colonisateur pouvait apparaître comme le médiateur, ce qui est un classique dans la domination coloniale. Le groupe qui l’a emporté, concernant les frontières, s’est donc coulé dans ce moule-ci, s’obligeant à jouer le même rôle que les colonisateurs – une situation qui a toujours été pour moi surprenante. La jeunesse, qui vit aujourd’hui dans ces pays avec les frontières telles qu’elles sont, voit toute cette histoire comme de la préhistoire. Ils vivent dans des pays dans lesquels il y a un vrai nationalisme – regarde ce qui se passe, par exemple, avec les supporters au moment de la coupe d’Afrique du football ! – et qui sont, en même temps, extrêmement morcelés, divisés et dans lesquels on retrouve à tout moment le type de conflits ethniques que j’évoquais à l’instant. On ne comprend pas l’élection présidentielle au Cameroun, ou plus récemment en Côtes d’Ivoire, si on n’a pas en tête ces conflits-là. Et celui qui l’emporte, c’est celui qui est capable de porter – y compris, si nécessaire, avec l’aide de l’ordre public le plus répressif possible – une unité qui est, en réalité, en grande partie factice. Tout cela est fondamental lorsque l’on s’intéresse à la constitution des nations en Afrique, comme l’est également la question des langues, à laquelle je consacre un chapitre. Il y a très peu de pays monolingues. Au Cameroun, au Nigeria, par exemple, il existe plusieurs centaines de langues dont certaines sont dominantes mais elles sont plusieurs à l’être et précisément du fait de ce que je disais à l’instant sur la façon dont les États ont été constitués.

M.-L. L. : Du côté de l’économie également, celle d’hier comme celle d’aujourd’hui, vous mettez en évidence des liens très étroits avec l’Europe coloniale dans une sorte de jeu d’aller-retour : l’économie africaine l’a nourrie, écrivez-vous, mais elle s’est aussi trouvée façonnée par elle. Et elle en garde, selon vous, les marques. En quoi ?

J.-P. de G. : L’Afrique a nourri, au sens strict, les puissances colonisatrices européennes avec ce qu’elle a pu produire. Du point de vue de l’alimentation, elle est un continent qui pourrait s’autosuffire, mais, en réalité, ce n’est pas le cas parce que l’on a mis en place des structures agricoles qui ne sont pas du tout adaptées, y compris en termes de travail du sol. Les sols y sont souvent très fragiles et exigent des techniques particulières alors qu’on s’est contenté de transposer celles utilisées pour des terrains européens d’une tout autre nature. Ainsi on a épuisé les sols. Et l’on a surtout spécialisé les cultures de ces pays-là dans ce qui était intéressant pour les colons sans penser en fonction des besoins des Africains. Cela se traduit aussi sur le plan humain : on s’est très peu préoccupé de la formation de cadres techniques africains. J’ai toujours été frappé par le fait qu’il y a très peu d’écoles d’agronomie dans un continent qui relève essentiellement de l’économie agricole – soit celle misérable du paysan qui fait ce qu’il peut avec ce qu’il a, soit les grandes plantations. Et sur le plan industriel c’est encore pire : la chaîne de valeurs, qui conduit la ressource minière au produit fini et qui est créatrice d’emplois, n’est pas du tout développée ou très peu. Quant à la formation, c’est la même chose : elle est absolument nécessaire au développement et est l’un des chaînons manquants. Cette stratégie du non-développement, qui incombe aux (néo)colonisateurs et aux États africains eux-mêmes, est un cercle vicieux qui s’autoentretient. Elle demanderait une rupture que seuls les Africains eux-mêmes sont en mesure de réaliser. C’est ce que j’appelle la « décolonisation des esprits ». Ce continent a une ressource exceptionnelle, c’est sa jeunesse – à la différence de l’Europe qui vieillit – : la majeure partie de la population de l’Afrique a entre 15 et 35 ans. Mais cette jeunesse, dont on perçoit toute l’appétence dès que l’on circule un peu sur le continent et la capacité de créativité en matière numérique, en matière artistique, est désœuvrée, à la fois par des faits de néocolonisation mais aussi par les élites africaines elles-mêmes et ce que deviennent les régimes africains avec les juntes militaires et les gérontocraties.

M.-L. L. : Autre sujet qui parcourt votre essai et on le comprend : l’unité du continent. Pouvez-vous revenir sur les différents efforts qui ont été déployés en ce sens depuis la mise en œuvre du processus de décolonisation et nous dire ce qui, aujourd’hui, met en défaut cette unité ?

J.-P. de G. : Cette question de l’unité africaine est ancienne : elle est bien antérieure à la décolonisation. Le panafricanisme a beaucoup été porté par des noirs américains, dès le début du XXe siècle. Mais sans concrétisation réelle en Afrique elle-même.

Si l’on parle de structure un petit peu plus formelle, l’O.U.A. (organisation de l’unité africaine) est créée peu de temps après les indépendances. Elle était une sorte de substitut au panafricanisme, qui était lié aux mouvements d’indépendance et se proposait, on l’a vu, de remettre en cause un certain nombre de frontières. Penser l’unité africaine, c’était, d’une certaine manière, repenser la façon dont l’Afrique avait été découpée. L’O.U.A. a donc été créée comme un substitut à ce qui n’avait pas été fait. Mais elle a, en réalité, joué un rôle assez mineur : elle avait davantage une façade politique qu’une réelle efficacité. Puis l’O.U.A est devenue l’U.A. (l’union africaine) sur un mode ressemblant étrangement à l’union européenne. C’est d’ailleurs intéressant d’avoir à l’esprit que ce sont les Chinois qui ont construit son siège à Addis-Abeba – ce qui a dû coûter à l’époque l’équivalent de 200 millions de dollars. Cette union est fondée sur des organisations régionales et sous-régionales, l’idée étant de construire quelque chose qui ait une tête panafricaine mais qui permette également aux États de se renforcer, notamment sur le plan des échanges économiques, avec cette grande idée que cela ne pouvait pas être seulement une union politique : l’union africaine devait devenir un grand marché à l’équivalence du grand marché européen. Finalement, on retrouve encore un fois l’idée que l’Afrique est fille de son Histoire avec l’Europe, avec, dans ce cas, une espèce de mimétisme dans la constitution de ses organes. Sauf que les États africains concernés sont loin d’avoir les moyens des pays européens…

Les organisations régionales qui fonctionnent à peu près bien sont celles de l’Afrique australe, côté Kenya, la C.D.A.A. (communauté de développement d’Afrique australe), ainsi que celle de l’Afrique de l’Ouest, la C.E.D.E.A.O (communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest), une zone particulièrement intéressante car, alors qu’existe une grande liberté de circulation entre les pays qui la composent, problèmes de sécurité mis à part évidemment, le transport de marchandises est, quant à lui, extrêmement compliqué voire impossible car, à chaque frontière, se dressent des taxes, légales ou illégales d’ailleurs. À ces difficultés d’ordre économique, s’ajoutent les événements politiques. Ce qui s’est passé au Sahel avec les juntes militaires a conduit les trois pays à sortir de la CEDEAO et à constituer une alliance. Par ailleurs, cette union africaine a généré une sorte de bureaucratie internationale aux postes prestigieux et bien payés, qui ne sert pas à grand-chose. Il suffit de regarder la gestion des conflits. Il y a eu, certes, quelques succès, mais extrêmement mineurs. Les conflits les plus importants – je pense au Rwanda et à la R.D.C., au Soudan, au Cameroun, qui ont eu pour corollaire ou conséquences le génocide des Tutsis et d’innombrables crimes contre l’humanité et de guerres, ainsi que les combats djihadistes au Sahel –, cette bureaucratie internationale ou interafricaine est incapable de les résoudre. Tout cela montre combien cette U.A. est d’une fragilité extrême. Elle est une superstructure suspendue à un fil.

M.-L. L. : Attardons-nous justement sur un exemple de désunion : non pas le mais les regards de l’Afrique sur la guerre en Israël qui a suivi le 7 octobre. La presse française a tendance à atténuer la diversité des points de vue, quand, vous, au contraire, vous la mettez en avant en en montrant toutes les nuances et en en expliquant les raisons. Est-ce que vous pourriez donner un aperçu de l’analyse que vous proposez ?

J.-P. de G. : J’avais, en effet, fait une chronique sur cette question, que j’ai reprise dans mon essai, car il m’avait semblé important de montrer cette diversité. Il faut d’abord tenir compte de ce qu’est l’Afrique : pour aller vite, le nord plutôt musulman, le sud plutôt chrétien – même si c’est, bien sûr, plus compliqué – et cette coupure, très importante, explique les opinions publiques. Ainsi, les pays musulmans ont pris parti pour les Palestiniens, avec plus ou moins de nuances, condamnant ou pas le Hamas ; les pays chrétiens ont plutôt pris leur distance, avec des positions qui peuvent être différentes : il y a ceux très alignés sur le camp occidental et ceux, plus en retrait, qui considèrent que ce n’est pas leur sujet. Il convient de rappeler également qu’il y a des pays d’Afrique qui ont signé les accords d’Abraham. On le voit bien : il y a tout un éventail de positionnements montrant qu’il n’y a pas du tout d’union africaine – et d’ailleurs, pourquoi y en aurait-il ? Car plusieurs questions s’entremêlent et rendent le sujet complexe : la condamnation du Hamas et du 7 octobre est une chose, la défense des Gazaouis et plus généralement des Palestiniens en est une autre, et le droit d’Israël d’exister en est une troisième.

M.-L. L. : Ce que vous expliquez dans le chapitre consacré à cette question c’est qu’il y a trois positions publiquement exprimées.

J.-P. de G. : En effet. En plus de l’U.A., dont on vient de parler, il y a une vingtaine de pays qui ont officiellement pris position par rapport à cette guerre. Sans surprise, c’est au Maghreb que l’on trouve le soutien le plus affirmé au peuple palestinien, mais avec des nuances dans la condamnation des crimes perpétrés par le Hamas. L’Algérie, la Tunisie – auxquelles se joint l’Afrique du Sud dont on connaît la position par rapport à Israël –, mais plus encore la Lybie, le Soudan, la Mauritanie et Djibouti font front commun avec le Hamas autant pour justifier le 7 octobre que pour défendre le peuple palestinien. Inversement dans les zones plus proches de l’équateur, au Ghana, au Togo, au Cameroun, en R.D.C., au Kenya ou en Zambie, les gouvernements ont rapidement fait connaître des positions très proches de celle des Occidentaux – ce qui n’est pas sans rapport avec les liens diplomatiques préférentiels ni avec la dominante religieuse de ces pays. La rue, moins musulmane qu’ailleurs, est moins susceptible de s’y embraser. Quant à la troisième position, plus prudente, elle est celle du Maroc et de l’Égypte. Le Maroc, il faut le rappeler, a signé les accords d’Abraham. C’est un pays qui se pense comme un lien privilégié, un pont entre l’Occident et l’Afrique, avec une claire volonté de se tenir au-dessus de la mêlée africaine. Quant à l’Égypte, elle a toujours essayé de tenir une certaine neutralité lui permettant souvent de jouer un rôle de médiateur. Mais, dans ces deux pays, la rue s’en est mêlée et l’équilibre a donc été difficile à tenir.

M.-L. L. : En effet, et c’est ce que vous montrez : face aux positions publiquement exprimées, il y a les questions posées par la réalité des terrains locaux.

J.-P. de G. : Oui, dans le tableau que je viens de dresser, manquent de nombreux pays qui n’ont pas pu ou pas voulu se prononcer clairement, notamment au Sahel et dans la corne de l’Afrique. Pour les pays du Sahel, par exemple, le jeu des relations est extrêmement complexe. Les juntes militaires, qui ne sont pas spécialement favorables au camp occidental, c’est le moins que l’on puisse dire, et qui sont même très liées avec la Russie, sont aux prises avec des groupes armés très proches de l’idéologie et des pratiques du Hamas. Dans ces conditions, comment pourraient-elles donner un blanc-seing au Hamas ? Également pour la corne de l’Afrique : la Somalie, dont l’absence de relations diplomatiques avec Israël n’augure guère d’un futur soutien, connaît aussi les ravages du djihad. Et il en est de même des pays du Golfe de Guinée, comme la Côte d’Ivoire ou le Bénin, qui se trouvent sous la menace djihadiste avec de nombreuses incursions armées sur leur territoire. Quant à l’U.A., elle est consubstantiellement tiraillée entre ces différentes attitudes. D’ailleurs, le président de sa Commission, Moussa Faki Mohamat, tout en affirmant son soutien au peuple palestinien, a plaidé pour la solution des deux États. Par conséquent, le constat est simple : non seulement la désunion, on l’a dit, mais aussi l’exacerbation potentielle de certaines contradictions.

M.-L. L. : Il est un autre sujet sur lequel vous travaillez depuis longtemps, c’est la mémoire de l’esclavage, notamment dans le cadre de votre engagement au sein de la fondation qui porte son nom, la F.M.E. (fondation pour la mémoire de l’esclavage). Celle-ci a remis, fin avril, au ministre de l’Enseignement supérieur un rapport, intitulé « Le livre blanc de la recherche française sur les esclavages », qui propose un état des lieux de la recherche en France et formule des préconisations. Il met en évidence que, depuis une quinzaine d’années, la recherche sur l’histoire de l’esclavage est un champ particulièrement dynamique. En quoi ? Et quelle part y prennent les travaux du C.I.R.E.S.C.[4] ?

J.-P. de G. : Je ne suis pas un spécialiste de l’esclavage : je m’y suis intéressé car Jean-Marc Ayrault, président de la fondation, auquel je suis lié à la fois amicalement et professionnellement, m’a suggéré de venir y travailler, ce que j’ai fait très volontiers. Il est l’ancien maire de Nantes, c’est-à-dire d’une ville dans laquelle l’esclavage a joué un grand rôle, comme un des premiers ports négriers de France. C’est de cette manière que je me suis intéressé à cette histoire et à ce que l’on appelle les héritages, qui incluent la mémoire évidemment. J’ai en effet participé à la réalisation de ce livre blanc, dont l’autrice principale est Dominique Rogers, historienne, maîtresse de conférences à l’université des Antilles, et qui est reconnue comme une grande spécialiste du sujet par ses pairs.

Ce livre blanc, sur lequel nous avons travaillé pendant un an, est une commande que le ministre de l’Enseignement supérieur a passée à la fondation dans le cadre de la convention qu’elle a avec l’État. Nous avons, au cours de ce travail, fait plusieurs constats. D’abord ce que vous venez de rappeler : cette recherche est très dynamique et le C.I.R.E.S.C. y a contribué fortement. C’est la loi Taubira de 2001 qui a permis de faire émerger au sein de la recherche des questions qui jusque-là était relativement absentes. Mais ce dynamisme se manifeste de façon un peu désordonnée au sens où il n’y a pas de laboratoire dédié à ce sujet. Les chercheurs sont isolés et ils peuvent l’être au sein même de leur équipe : ce que je veux dire c’est que, au sein d’un laboratoire d’histoire, par exemple, on trouve, tout seul, le « monsieur esclavage ». Bien sûr, il y a le C.I.R.E.S.C. et il a contribué à organiser cette recherche, notamment grâce à des contrats qu’il a su susciter – d’ailleurs d’origine plus européenne que française. Mais, rattaché désormais à l’université des Antilles, il a un statut ambigu et il possède un nombre limité de chercheurs. Il est donc nécessaire de donner un nouvel élan à la recherche par une structuration plus marquée et plus lisible. Dans cette perspective, on a avancé l’hypothèse de la création d’un groupement d’intérêts scientifiques[5] porté par le C.N.R.S., idée qui visiblement été bien reçue, mais la forme que cela peut prendre est en cours de discussion, rien n’est arrêté pour le moment.

L’autre point très intéressant c’est le développement, au cours de ces vingt dernières années, d’une approche multidisciplinaire, ce qui n’était pas le cas précédemment : la recherche était très marquée par les historiens. Aujourd’hui, on voit apparaître des champs multiples. On a dénombré 18 ou 19 disciplines. Et, parmi les jeunes chercheurs qui font leur thèse sur le sujet, on trouve une quinzaine de disciplines. On a d’ailleurs été frappé par l’intérêt considérable de jeunes chercheurs sur ces questions, et bien au-delà de l’histoire. Beaucoup en anthropologie, en archéologie, en psychologie, en littérature, en philosophie, en histoire de l’art, un petit moins en économie. En archéologie, par exemple, on est allé à la rencontre d’un service d’archéologie sous-marine qui a fait des fouilles, au large de la Guadeloupe, sur des navires négriers qui aboutissent à des découvertes passionnantes. Cette dimension pluridisciplinaire nous a vraiment surpris !

Ce qui nous a frappés également c’est que la France, qui, tout en se réclamant des grandes valeurs de l’humanité, a toujours beaucoup de mal à objectiver et reconnaître ce qu’elle a fait de condamnable dans l’Histoire, est très en retard sur ce sujet par rapport à de nombreux pays, y compris en Europe, et je ne parle pas des États-Unis où cette recherche est développée depuis longtemps. En Angleterre, par exemple, il y a à peu près une dizaine de centres de recherche auxquels s’ajoute le grand musée de Liverpool. Et même en Allemagne, a priori moins concernée que la France par cette histoire, il existe un très grand centre à Bonn, qui a des moyens dont on rêverait. Aux Pays-Bas, le premier ministre Mark Rutte a fait une déclaration de reconnaissance de l’esclavage et a même abordé la question des réparations. Il y a évidemment une conséquence à cette situation : beaucoup de jeunes chercheurs français partent à l’étranger pour mener leurs travaux.

M.-L. L. : Ce rapport s’intéresse également à la question des « héritages », dont la mémoire fait partie, comme vous l’avez rappelé tout à l’heure. Vous en dressez un bilan. Quel état des lieux avez-vous pu faire ?

J.-P. de G. : La mémoire est un peu l’enveloppe de l’ensemble des héritages. Mais il y a d’abord l’esclavage contemporain que sont le travail forcé et les mariages forcés, ce qui concerne tout de même 50 à 60 millions de personnes. Des pays sont évidemment plus concernés que d’autres et cela fait la fortune de certaines économies. Pour ce qui est de la mémoire, elle n’est pas à prendre seulement en termes de souvenir et de commémoration, mais à travers des questions qui sont en train d’émerger et qui sont celles de la réparation. On peut y mettre plusieurs éléments : la récupération des œuvres d’art qui commence à se pratiquer – la France en a remis au Bénin, par exemple – et puis des éléments plus lourds, comme la fameuse ordonnance de Charles X qui a imposé à Haïti une dette, destinée à dédommager des propriétaires d’esclaves et dont le remboursement n’a cessé que dans les années 1950, ce que de nombreux Haïtiens descendants d’esclaves ont du mal à accepter. Cette question du dédommagement resurgit par conséquent au moment du bicentenaire de cette ordonnance. Il est sans doute irréaliste de se dire que l’on pourrait donner de l’argent à des descendants d’esclaves. Ce n’est pas le sujet. Le sujet est de savoir comment on pense cette question-là et quel mode de réparation intelligent on peut concevoir.

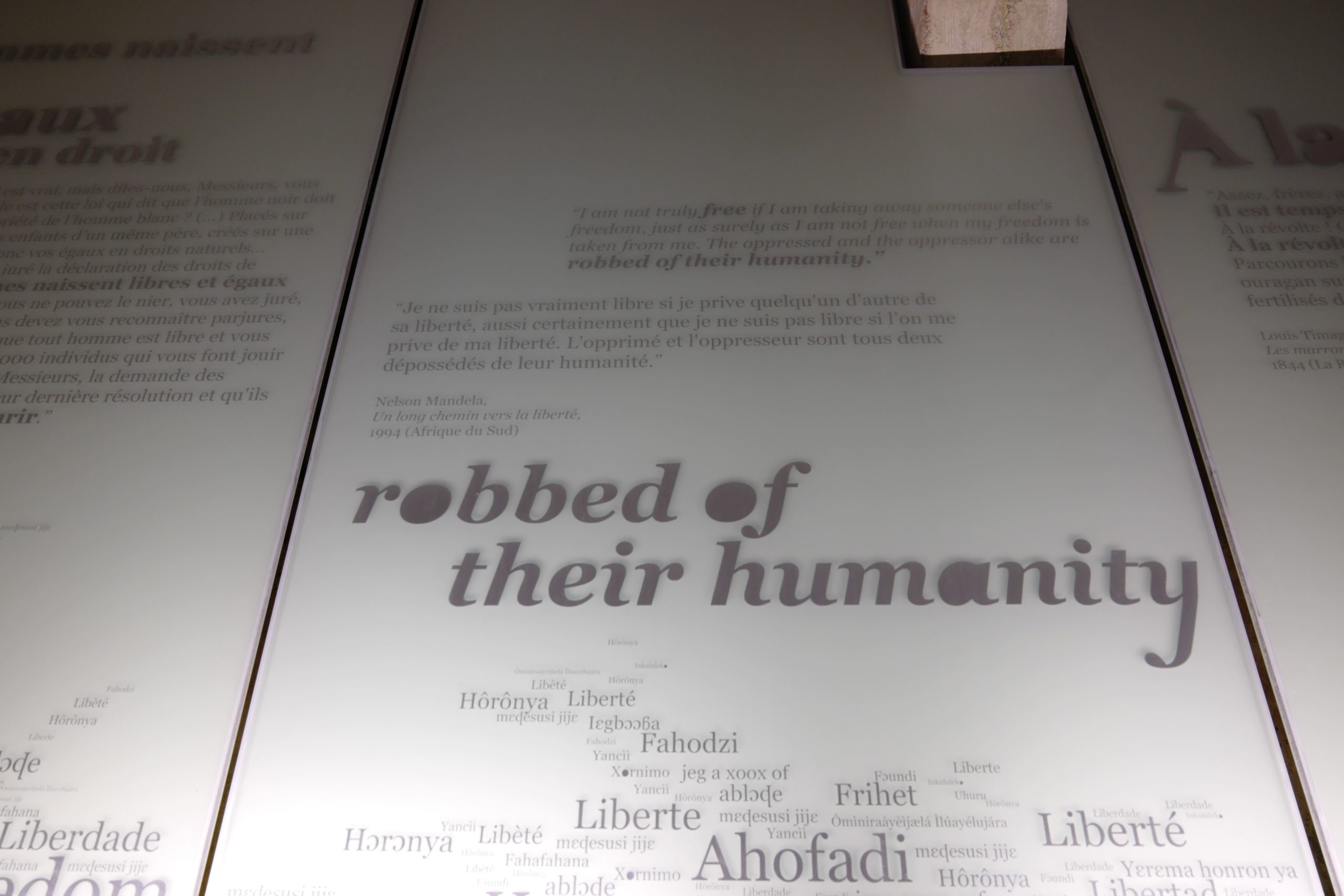

Depuis la loi Taubira, de nombreuses manifestations ont été organisées, surtout sous forme de commémorations bien sûr, mais aussi, à travers des expositions, on a réussi à trouver, grâce aux historiens notamment, des occasions de faire « parler » des esclaves, par transmission directe – soit qu’ils aient écrit, soit qu’ils aient témoigné – ou indirecte[6]. Mais, contrairement à d’autres lieux de mémoire, on n’a pas assez d’outillage, et cela manque beaucoup. C’est pourquoi, parmi les préconisations que nous avons faites, l’une est consacrée à la mise en relation du monde de la recherche et du monde de la culture car bon nombre d’institutions culturelles apportent leur pierre à cet édifice en construction.

Notes :

[1] Pour la version en français : jeanpauldegaudemar.substack.com, et en anglais : jpdegaudemar.substack.com.

[2] Initialement cette association se prénommait A.U.P.E.L.F. : association d’universités partiellement ou entièrement de langue française.

[3] Sur l’importance des études postcoloniales dans le monde de la recherche depuis une quinzaine d’années en France comme à l’étranger, on pourra se reporter au dossier « Au carrefour des études mémorielles, postcoloniales et de genre » du numéro 10 de la revue Mémoires en jeu, hiver 2019, p. 60-139.

[4] Il s’agit du centre international de recherche sur les esclavages et post-esclavages.

[5] Le groupement d’intérêts scientifiques (G.I.S.), parfois nommé « contrat de programme recherche » (C.P.R.), est la désignation juridique pour une convention de partenariat scientifique autour d’un objet spécifique.

[6] Cf. le portfolio « Mémoire en gare », consacré aux expositions, organisées par la FME en partenariat avec la SNCF, dans quatre gares de France à l’automne 2024 : https://www.memoires-en-jeu.com/sites-lieux/memoire-en-gares/