Dijon, Les Presses du Réel, 2019, 476 p.

De même que l’exposition « Le Modèle noir » au musée d’Orsay entend pallier le retard accumulé par l’histoire de l’art et les institutions muséales françaises sur le sujet, de même le succès du livre d’Anne Lafont répond manifestement à une attente du public. Les visiteurs semblent en effet quelque peu démunis intellectuellement sur la question de la représentation des Noirs dans l’art occidental et des mémoires visuelles qu’elle engage.

Il y a une dizaine d’années, Pap Ndiaye pointait déjà ce paradoxe « qu’il existe plus de livres publiés en France sur les Noirs américains que sur les Noirs de France » (Ndiaye, p. 22). S’il reconnaissait que le XVIIIe siècle auquel s’intéresse également Anne Lafont avait été un peu plus étudié que la période moderne, notamment par Erik Noël, en raison de l’importance qu’y prit l’esclavage comme sujet économique, philosophique et politique, l’histoire de l’art française demeurait quant à elle largement à l’écart de ce mouvement d’étude et de réflexion mémorielles – jusqu’à cette exposition, donc, et jusqu’à ce livre.

L’autrice y examine minutieusement un certain nombre d’œuvres, peinant parfois, comme dans le cas du Portrait de Jean-Baptiste Belley (1797) par Anne-Louis Girodet, à faire tenir ensemble les messages idéologiques contradictoires ou maladroits dont les artistes les ont souvent surinvestis. De telles contradictions, cependant, et c’est tout l’intérêt de L’Art et la race que de le démontrer, s’avèrent parfois productives, tant politiquement qu’artistiquement. Ainsi l’adoption d’un certain nombre de codes et de formules, voire de stéréotypes, se voit presque aussitôt doublée par leur déstabilisation iconographique, au point de compromettre l’instauration d’une tradition clairement identifiable, et d’entraver la mise au jour de constantes par le travail interprétatif. Dans ces conditions, et sans minimiser en rien le racisme véhiculé par la plupart des images qu’elle étudie, Anne Lafont préfère s’intéresser à leur circulation, et aux formes d’instabilité iconographique que ces transformations produisent.

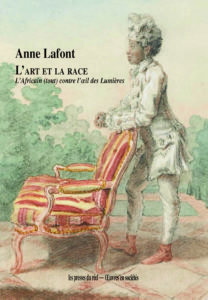

L’image-type du page noir et de son maître ou de sa maîtresse blanche, en est sans doute l’exemple le plus familier, initié en particulier en France par Antoine Coypel dès 1684 avec son Jeune noir tenant une corbeille de fruits et jeune fille caressant un chien, tableau du Louvre réintitulé Scène de genre avec Angola. Le rapport entre les deux figures y est plus subtil qu’une simple relation de domination – ce qu’elle est aussi –, et en ce sens elle ouvre déjà la voie au portrait d’Auguste, serviteur de la duchesse de Chartres que Carmontelle dépeint vers 1770 en beau jeune homme désœuvré, accoudé contre le dossier du fauteuil vide de sa maîtresse. Il est bien entendu que cette petite aquarelle ne renverse pas le cours des choses ; mais il est clair aussi qu’elle ne se contente pas de le suivre, et qu’on ne peut, par conséquent, tenir pour rien ce genre d’infraction aux conventions du tout début du siècle des Lumières.

D’autant moins, en vérité, que l’avènement de ce type de double portrait, écrit l’autrice, « s’avère doublement opportun : parce qu’il illustre une réalité sociale de 1700, et parce qu’il sert opportunément le projet artistique d’équilibre et de ressort plastiques, induits par la théorie de l’efficacité picturale du contraste des clairs et des sombres » (p. 18). Autrement dit, la formule du page noir et de sa maîtresse blanche a pour fonction de donner forme, précisément, voire de figurer un discours artistico-politique organisant le monde autour d’une opposition entre blanc et noir. Que cette opposition désigne à son tour celles du bien et du mal, de la raison et du sentiment, est une évidence qui a fait trop longfeu pour qu’il soit nécessaire de s’y attarder. En revanche, il vaut peut-être d’insister sur une autre évidence : ce contraste recoupe également celui de la beauté et de la laideur.

C’est ce qu’exprime éloquemment le passage que cite Anne Lafont d’un bref texte méconnu paru en 1669, à Bordeaux, où son auteur était peintre de l’Hôtel de ville : les Lettre du sieur Leblond de Latour à un de ses amis, contenant quelques instructions concernant la peinture, dans lesquelles il est recommandé d’user de « femmes un peu bazannées & de vieilles moresques » (sic), ou bien de « Pages avec des gestes fort libres », ou encore « de petits Nains fort difformes, pour donner plus de Grace & de Majesté au sujet principal. » (cité p. 72) Bien qu’Anne Lafont ne le mentionne pas, on peut rappeler que, dans l’art occidental précédant le texte d’Antoine Le Blond de Latour, le peintre ayant eu le plus souvent recours à cette répartition des rôles n’est autre que Diego de Velázquez.

Dans ses toiles comme à la cour d’Espagne, les personnes naines font en effet office de repoussoirs afin de mettre en valeur la beauté des infantes. Mais les spécialistes de la peinture de l’auteur des Ménines ont aussi remarqué que c’est dans ses portraits de figures réputées difformes que Velázquez fit preuve de hardiesses formelles, notamment de touches, qu’il ne se permit à l’égard des membres de la famille royale que dans un second temps (Brown). De là à concevoir que l’espace pictural imparti à la représentation du « laid » a pu apparaître, tout au long de l’histoire de l’art, comme un espace de liberté à l’égard des conventions régissant nécessairement la représentation du beau, il n’y a qu’un pas qu’il est aisé de franchir, et pour lequel on peut raison- nablement penser que les figures noires y ont eu leur part.

Si Anne Lafont ne s’engage pas dans cette voie, ses réflexions invitent d’autant plus à s’y aventurer qu’elle-même s’autorise progressivement à tirer de ses recherches historiques des conclusions d’une portée théorique inédite sur ce sujet. Outre la règle des contrastes absolus, rappelle-t-elle, la peinture du XVIIe siècle français a été largement informée par le débat entre dessin et couleur ; l’Académie réclamant la domination de celui-là sur celle-ci par la voix de Charles Le Brun, « dont la tâche principale, était de faire converger l’ensemble des artisans de l’image royale vers une forme lisible et autoritaire de sa souveraineté, au détriment d’une pluralité stylistique et politique de la pratique artistique » (p. 15).

Or les deux siècles suivants ne se sont pas départis de cette idée selon laquelle le dessin permet de « saisir » le réel, et avec lui les corps. À leur jonction, c’est-à-dire au moment du néoclassicisme, l’art s’est même allié à la science afin de définir une image de l’autre aboutissant à un type que l’on put dire naturellement laid. « Avant de dominer les sujets autres, écrit l’autrice, il fallait les connaître, les apprivoiser, les rendre familiers, par un processus de délimitation intellectuelle et matérielle, qui n’est rien d’autre que le propre du dessin » (p. 384). La création de l’anthropologie elle-même, ajoute-t-elle, « apparaît d’ailleurs comme une réponse à la nécessité des savants de modéliser graphiquement leurs informations » (p. 400).

Pourtant, cette volonté de contrôle trahit aussi que quelque chose échappe désormais à l’Europe, au pinceau de ses peintres comme au compas de ses savants. C’est à ce point que les hypothèses d’Anne Lafont prennent la valeur d’une épistémologie critique touchant jusqu’au cœur de l’histoire de l’art et de l’esthétique elles-mêmes. L’émergence de ces disciplines, parallèlement à celle de l’anthropologie donc, devrait aussi, selon elle, pouvoir se penser comme une tentative de répliquer à l’élargissement des horizons géographiques et au fait qu’en conséquence les représentations de la beauté classique s’altéraient de manière croissante. C’est dans ces conditions, suggère alors Anne Lafont, que « Hegel inventa le besoin d’esthétique en réponse à la disparition du monde homogène et circonscrit que formaient l’art et la société classiques », et cela parce que, « dès les premières années du XIXe siècle, les fondements et les contours d’une universalité euro-centrée comme d’un art classique, disparaissaient à mesure que l’on colonisait les Nouveaux Mondes » (p. 404).

L’hétérogénéisation de la beauté impliquait donc, écrit encore Anne Lafont, « d’élaborer une science capable de déterminer les invariants du beau, autrement dit l’esthétique » (p. 405). Dans ces conditions, la perspective historico-esthétique de Hegel, voyant dans le romantisme la fin d’un monde, ne peut se comprendre si on la détache de l’advenue d’une certaine réalité sociale, révolutionnaire notamment, obligeant les penseurs à tenir compte des nouveaux mondes, et plus encore du fait que leurs représentants passèrent alors d’objets à sujets de l’art. Avant Lafont, Michèle Duchet avait pareillement démontré que « le thème de la révolte » avait été introduit dans l’antiesclavagisme des Lumières par les marronages (Duchet, p. 145). Comme tentative analogue de compréhension de cette réalité nouvelle dans l’esthétique naissante, « le romantisme serait donc l’heure bleue de l’altérité conceptualisée par les beaux-arts » (p. 407).

Le caractère prospectif des conclusions de L’Art et la race laisse augurer que son autrice en prolongera la réflexion dans ses recherches à venir, seule manière de déterminer jusqu’à quel point ses hypothèses sont vérifiables ou non. Quoi qu’il en soit, elles traduisent une volonté de démontrer que la prise en compte d’un objet d’étude jusque-là relégué aux marges de l’histoire de l’art permet, en fin de compte, de réinscrire la discipline à la pointe d’un effort théorique et critique dont elle s’était quelque peu éloignée en négligeant un pan entier de sa mémoire artistique au creux de laquelle figurent précisément les figures noires. ❚

Œuvres citées

Brown, Jonathan, 1988, Velázquez [1986], traduit de l’anglais par Marie- France de Paloméra, Paris, Fayard.

Duchet, Michèle, 2016, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières [1971], Paris, Albin Michel.

Ndiaye, Pap, 2019, La Condition noire. Essai sur une minorité noire [2008], Paris, Gallimard.

Noël, Erick, 2006, Être Noir en France au XVIIIe siècle, Paris, Tallandier.