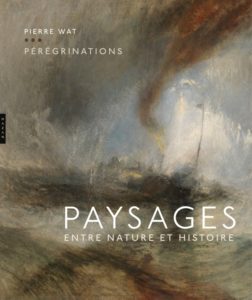

Le luxueux volume intitulé Pérégrinations. Paysages entre nature et histoire publié par Pierre Wat chez Hazan à l’automne 2017 oblige à repenser (avec et parfois contre son auteur) les relations qu’entretiennent l’histoire récente et les formes de représentation picturale de la nature que l’on nomme paysages. Relations antinomiques dans la mesure où la nature est essentiellement indifférente à l’histoire des hommes, et que si ses formes conservent la mémoire des faits passés, celles-ci n’en sont le plus souvent que les traces, avec toutes les difficultés de déchiffrement que cela implique. En tant qu’arrêt sur une partie de la nature, le paysage apparaît souvent, et de plus en plus, comme une tentative de découvrir de telles traces, de montrer comment, au fil du temps, elles ont été plus ou moins recouvertes, et, ce faisant, d’y déceler la mémoire des hommes qui y sont passés et qui, quelquefois, y ont péri.

Le luxueux volume intitulé Pérégrinations. Paysages entre nature et histoire publié par Pierre Wat chez Hazan à l’automne 2017 oblige à repenser (avec et parfois contre son auteur) les relations qu’entretiennent l’histoire récente et les formes de représentation picturale de la nature que l’on nomme paysages. Relations antinomiques dans la mesure où la nature est essentiellement indifférente à l’histoire des hommes, et que si ses formes conservent la mémoire des faits passés, celles-ci n’en sont le plus souvent que les traces, avec toutes les difficultés de déchiffrement que cela implique. En tant qu’arrêt sur une partie de la nature, le paysage apparaît souvent, et de plus en plus, comme une tentative de découvrir de telles traces, de montrer comment, au fil du temps, elles ont été plus ou moins recouvertes, et, ce faisant, d’y déceler la mémoire des hommes qui y sont passés et qui, quelquefois, y ont péri.

Rien d’étonnant, dans ces conditions, à ce que l’activité de l’historien de l’art s’apparente à une vaste pérégrination mémorielle, car la mémoire tient aujourd’hui lieu de légende à ces espaces dont on ignore à première vue ce qu’ils ont de remarquable et moins encore de tragique. Sans les légendes – sans l’intervention de ces mémoires multiples – le paysage demeurerait le plus souvent dans son état apparent : intact, voire innocent, et pour tout dire banal.

Wat accorde lui-même à cette banalité un certain relief conceptuel lorsqu’il écrit, après avoir fait de la mer un exemple-type et précurseur de cette catégorie de motifs (p. 55), que « la façon dont le paysage – du moins le paysage banal – s’impose comme forme symbolique afin de faire mémoire de l’indicible témoigne de ce que j’appellerai sa disponibilité. La dimension a-narrative, non pathétique a priori, des motifs qu’il contient lui donne une qualité de silence et, si l’on peut dire, une vacuité propice. Telle une matrice creuse, écrit encore l’auteur, il peut être investi tout en conservant cet effet de vide qui donne forme, ou contre-forme, à l’effacement auquel il fait écho. » (p. 191) Explicitement, P. Wat évoque, dans ces lignes, « le paysage contre-monumental » (p. 191) apparu dans le sillage d’Auschwitz et, selon lui, au moment de Shoah (1985) de Claude Lanzmann.

Si les paysages ont probablement été contemplés de temps à autre avec ce soupçon à l’esprit, on ne peut effectivement nier qu’une telle ombre se soit étendue sur ceux des dernières décennies, et cela du fait des artistes autant que des historiens et des critiques d’art. Toute la difficulté de l’analyse tient dès lors moins à la datation de ces changements qu’à leurs formes et aux implications mémorielles et esthétiques qui en découlent. Situer en quelques mots ce nœud problématique n’éloigne que temporairement de l’ouvrage de P. Wat, mais invite à y revenir de manière nécessairement critique.

Pour le dire à grands traits, on peut considérer que le paysage est, dans l’histoire de l’art, un espace-sujet (comme le portrait serait une figure-sujet) à deux faces : d’un côté il est un espace-sujet de projection de soi, de soi comme arpenteur de la nature et de la culture, de l’autre un espace-sujet de dissolution du sujet pictural. Dans les deux cas, le paysage devient le lieu représentatif de la dissolution de la figure. Autrement dit, au plan de l’histoire de l’art, le paysage a longtemps été le lieu privilégié d’une tentation non seulement a-narrative, comme le remarque P. Wat, mais aussi a-figurative, qui verse moins dans l’abstraction que dans l’informe, mais qui s’inscrit pareillement dans le cours d’une modernité artistique s’orientant vers l’exposition de la nature autant que du médium pictural en tant que tels, c’est-à-dire sans être soumis à un impératif narratif, précisément.

Double tension qui est par exemple au cœur de l’œuvre de Turner, et qui en fait par conséquent un jalon dans l’histoire de l’art moderne. À plus bas bruit, les paysages de Corot, que P. Wat n’étudie pas, produisent une réconciliation analogue entre la nature et la peinture, dont Theodor Adorno avait remarqué qu’elle a pour contrepartie de porter « la marque de l’éphémère » (Adorno, 1970, p. 104) ; ce en quoi ils anticipent ceux de Monet, sur lesquels P. Wat s’arrête peu.

Il ne s’agit pas ici de pointer d’éventuelles lacunes dans une histoire de l’art nécessairement partielle, et qui se donne pour projet même de s’en aller au gré des œuvres plutôt que de s’en tenir à leur succession chronologique. Mais la remarque d’Adorno sur Corot oblige à penser un point aveugle plus sensible dans la démonstration que livre P. Wat. À l’opposé du peintre de Barbizon, la figure qui surplombe et ordonne tous les développements de l’auteur est celle de Caspar David Friedrich. Ce dernier ambitionnait clairement de faire de sa peinture une voie d’accès à la perfection de la nature dont la conscience ouvrirait, en dernière instance, à celle de Dieu. Ce projet total, dans lequel l’art joue un rôle pivot, vise lui aussi tangentiellement à une forme de réconciliation avec la nature. Seulement il est bien évident pour n’importe quel spectateur d’un tableau de Friedrich que ne s’en dégage nul parfum d’éphémère, mais bien au contraire celui d’une éternité voulue.

Ce résultat comparatif avait amené Adorno à formuler, dans ses Minima Moralia, un jugement sévère et pour tout dire méchant, sur l’ensemble de la production picturale de cette période. « Au XIXe siècle, écrivait-il alors, les peintres allemands ont pris leur rêve pour sujet, et cela n’a jamais donné que des salades médiocres. Les peintres français n’ont eu qu’à prendre des légumes pour sujet, et c’était déjà un rêve. » (Adorno, 1951, p. 62) Sauf la généralisation et le goût de la formule auxquels il cède, le jugement d’Adorno n’en possède pas moins une véritable valeur critique, qui trouve ici son sens dans le déploiement d’une faculté de discernement historique sur ce qu’il est possible et ce qu’il n’est plus possible de peindre face au réel transformé par l’histoire.

Si les paysages de Corot sont ainsi marqués par une forme d’éphémère (et forme doit être entendu ici au sens adornien d’un contenu qui a trouvé sa configuration formelle), cette forme prend dans ceux d’aujourd’hui un accent de précarité inconnu des peintres d’avant Auschwitz. Cette simple nuance, ce passage d’une fragilité intrinsèque à une vulnérabilité historiquement déterminée, décrit un fossé entre les paysages d’avant et ceux d’après Auschwitz qui est le produit d’une véritable rupture formelle. Ni l’unique ni la première, mais une rupture tout de même, et suffisamment centrale pour qu’elle engage une transformation profonde des structures de la représentation qui l’ont précédée comme des cadres interprétatifs qui en sont issus.

Or ce pas, P. Wat ne le franchit pas, bien qu’il présente un certain nombre de cas de paysages « d’après », comme ceux, pour ne citer que les plus connus, d’Anselm Kiefer et de Gerhard Richter. Écrire, par exemple, que « c’est avec la destruction des Juifs d’Europe que l’expérience du paysage comme lieu où l’on pressent que la mort a régné, alors même que rien ne nous en est donné à voir, a pris son sens le plus radical » (p. 161) substitue de fait la notion de radicalité à celle de rupture. Une telle interprétation dessine en conséquence une ligne continue depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’à l’art contemporain qui ne laisse donc pas de poser problème du début à la fin de l’essai de P. Wat (qu’il considère cette ligne comme un aval du romantisme pictural à la Friedrich ou comme une remontée depuis la peinture contemporaine à cette supposée source).

La thèse implicite de Pérégrinations est en effet que l’on peut rechercher dans le paysage romantique tel qu’il apparaît dans les romantismes allemand et anglais (objet de la thèse de Wat, 1998) les sources du paysage contemporain traversé par les questions mémorielles actuelles. Cette perspective est implicitement entretenue par la structure même du livre obéissant au principe « excursif » que son titre suggère. Mais elle apparaît surtout lorsque P. Wat lie la figure du « Wanderer » telle qu’elle apparaît dans Wanderer [l’auteur conserve l’allemand] au-dessus d’une mer de nuages (1818) de Caspar David Friedrich dont la description ouvre l’ouvrage (p. 7) à celle du tableau perdu de Vincent van Gogh Le Peintre se rendant sur le motif (1888), réinterprété par Francis Bacon au milieu des années 1950, et qui y voyait un « fantôme de la route » (cité p. 12), puis aux « occupants » de Kiefer en 1969-1970 (p. 14-15). Cette liaison va jusqu’au Chercheur de traces (1977) d’Imre Kertész (p. 267, note), lui-même associé à un « archéologue » (p. 166), ce qui fait songer aux personnages de W.G. Sebald, et plus incidemment (bien que le mot soit l’exact équivalent en italien de ce que le français rend très approximativement par « chemineau ») au Viandante (1994) du peintre et survivant de Dachau Zoran Music (p. 103).

« Le Wanderer, écrit en conclusion l’auteur, c’est l’homme changé en paysage par l’histoire. » (p. 265) Cela constitue sans doute une définition appropriée dans le contexte premier, mais comment cette figure a-t-elle changé au cours de l’histoire, l’histoire des hommes autant que celle des formes par lesquelles les hommes se figurent, et en quoi les formes du Wanderer diffèrent-elles de celles du Viandante ? Cela, on ne peut guère le savoir que par l’abondante iconographie de l’ouvrage qui, en couvrant le genre du paysage du romantisme à aujourd’hui, apparaît alors en contradiction avec les analyses qu’elle suscite. On objectera probablement que ces transformations sont par-là même rendues évidentes, ce qui est vrai. Cependant une histoire de l’art qui renoncerait précisément à commenter ce qui se voit en tenant le visuel pour un acquis du visible risque à tout instant de sous-estimer la teneur idéologique des œuvres auxquelles elle a affaire, et à sous-évaluer d’autant les transformations historiques que leurs formes signalent.

Contemplant sa ville de Dresde détruite, Victor Klemperer, universitaire romaniste et survivant de la destruction des Juifs d’Europe, prédisait quant à lui la chose suivante : « Nous allons avoir une nouvelle peinture, une nouvelle poétique des ruines, mais elle sera différente de celle du XVIIIe siècle », car « sous ce gigantesque champ de ruines sont peut-être encore ensevelis tes parents disparus ». Alors, « Non, affirme Klemperer en 1945, nos ruines n’incitent pas à une douce mélancolie ». (Klemperer, p. 174), D’une part, parce que, comme le rappelle Jean Starobinski, cet autre spécialiste des Lumières auxquels le peintre Hubert Robert apporta des ruines de tréteaux, « nul ne rêve calmement devant des ruines fraîches, qui sentent le massacre : cela se déblaie au plus vite, pour rebâtir » (Starobinski, p. 181) ; et, d’autre part, parce que les ruines d’alors n’avaient rien à voir avec celles d’antan qui plongeaient Denis Diderot dans cette réflexion profonde empreinte de mélancolie (Diderot, p. 335) que Klemperer citait de manière tacite à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Une fois seulement, P. Wat exprime cette cassure, lorsqu’il rappelle que la reconstruction de Varsovie se fit d’après des vues du XVIIIe siècle justement, ce qui donne à l’ensemble un air factice, voire obscène. Alors que « si l’on voulait reconstituer le ghetto dans son état de 1943, écrit l’auteur de Pérégrinations, c’est au dessin de Tereska [une jeune orpheline juive prise en photo par Chim après la guerre gribouillant sur un tableau noir le paysage dévasté de sa mémoire], et non aux vedute de Canaletto le Jeune, qu’il faudrait se référer. » (p. 260) Ici l’historien d’art touche l’essentiel, et certainement il le sait. Il voit que le « paysage » de Tereska n’a plus la souveraineté des paysages d’avant et que ses lignes en rendent l’image indiscernable – il en rend compte, mais pas au point de hisser le constat de Klemperer ou même le sien propre au rang de principes d’analyse des œuvres d’art qu’il mentionne.

Or, ne pas considérer que l’observation de Klemperer comme le dessin de Tereska obligent l’analyse, précisément, ce n’est pas négliger une remarque qui s’apparenterait de près ou de loin au dictum d’Adorno (que l’on passe décidément de plus en plus facilement par pertes et profits), c’est ignorer sa qualité d’observation, précisément : Klemperer observe que les ruines bien réelles de Dresde n’ont pas la forme de celles, plus ou moins fantaisistes et préromantiques, d’Hubert Robert. Par conséquent, la « poétique » qui s’en dégage n’est d’évidence pas la même, et il pourrait bien vite apparaître barbare, pour parler de nouveau avec Adorno, de la qualifier comme telle.

Avant P. Wat, Werner Spies et Daniel Arasse (voir Spies, p. 147-148, et Arasse, p. 279) n’avaient semble-t-il pas hésité, eux non plus, à penser par exemple l’œuvre de Kiefer dans la continuité de la poétique diderotienne des ruines. Et si le concept de pittoresque si prégnant encore au XIXe siècle semble bel et bien tombé en désuétude (P. Wat, dans son livre, ne l’emploie significativement qu’une fois à propos du « paysage anti-pittoresque » [p. 146] que l’on trouve vers 1917 chez Jean-Baptiste Tournassoud et Fernand Cuville), celui de sublime, qui semble avoir dirigé toute la quête artistique de Friedrich, paraît avoir conservé les faveurs de la réflexion esthétique sur ces sujets. Peut-être parce que l’on n’est pas encore tout à fait sorti des catégories esthétiques élaborées par le romantisme, ce qui constitue un autre vaste chantier de réflexion ; comme si ce que l’on voit n’obligeait pas à repenser comment l’on pense, et même à rompre à son tour avec les catégories de pensée d’avant.

Leur révocation n’est pas périlleuse pour la simple raison qu’elle crée, à l’occasion, un vide conceptuel aussi dangereux qu’une mésinterprétation, mais parce qu’il est indéniable aussi que certains paysages d’après Auschwitz conservent la nostalgie des paysages d’avant, non pas des paysages réels mais de ceux que la peinture d’avant avait su représenter. On ne saurait nier par exemple qu’il y a du Friedrich chez un artiste comme Richter qui soutenait, certes en 1973 mais il ne s’en est guère dédit depuis, qu’« aujourd’hui encore, on peut peindre comme Caspar David Friedrich. » (Richter, p. 65) L’essentiel ici n’étant pas qu’on en ait les moyens ou le droit, ce qui est le cas, mais que Richter ne le fasse pas lui-même. Si tout un pan de son œuvre est en quelque sorte travaillé par la nostalgie de la grande peinture dont celle de Friedrich est à ses yeux comme à ceux de P. Wat l’exemple le plus fameux, cette nostalgie de l’histoire de l’art est pour partie offusquée par la hantise de l’histoire et des mémoires qui en traversent l’écriture.

Que la nostalgie des paysages d’avant soit empêchée par la mémoire de ceux d’après, voilà la contradiction que donnent à penser les paysages contemporains que P. Wat a rassemblés, et dont la présence montre en effet que les vides et les silences qu’ils installent sont d’une qualité autre (non pas meilleure mais bien altérée) que ceux que Friedrich et Turner instauraient. Ceux-ci, tout en conservant quelque chose du classique « théâtre de la nature » et par-là de l’accord qu’on y cherchait, pouvaient être grandioses et vouloir le sublime ; ceux-là font voir des lieux sans arrière-monde, déshabités, où les figures ne s’accordent pas avec la nature, mais sont confondues par elles, comme en un déluge sans fin et sans fracas.

Les paysages d’aujourd’hui mentiraient s’ils se présentaient comme des utopies : ils désavoueraient leur mémoire ; car, à force d’histoire, les paysages actuels sont devenus à peine des lieux ; et c’est à de tels non-lieux que l’histoire de l’art doit désormais faire face si elle entend être aux prises avec le monde d’hier et avec celui d’aujourd’hui.

Bibliographie

Adorno, Theodor W., 1951, Minimalia Moralia. Réflexions sur la vie mutilée, trad. de l’allemand par Eliane Kaufholz et Jean-René Ladmiral, Paris, Payot, 2003.

Adorno, Theodor W., 1970, Théorie esthétique, trad. de l’allemand par Marc Jimenez, Paris, Klincksieck, 2011.

Arasse, Daniel, 2001, Anselm Kiefer, Paris, Regard, 2012.

Diderot, Denis, 1995, Salons III, Ruines et paysages. Salon de 1767, Paris, Hermann.

Klemperer, Victor, 1947, LTI, la langue du IIIe Reich. Carnets d’un philologue, trad. de l’allemand par Élisabeth Guillot, Paris, Pocket, 2007.

Richter, Gerhard, février 1973, « Lettre à Jean-Christophe Ammann », in Textes, 1996, trad. de l’allemand par Catherine Métais Bürhendt, Dijon, Presses du Réel, 1999.

Spies, Werner, 1989, « Le passé recyclable. Anselm Kiefer », in L’Œil et le mot, trad. de l’allemand par Françoise Joly et Jean Torrent, Paris, Christian Bourgois, 2007.

Starobinski, Jean, 1964, L’Invention de la liberté. 1700-1789, Paris, Flammarion, Genève, Skira, 1987.

Wat, Pierre, 1998, Naissance de l’art romantique. Peinture et théorie de l’imitation en Allemagne et en Angleterre, Paris, Flammarion, 2013.

Wat, Pierre, 2017, Pérégrinations. Paysages entre nature et histoire, Paris, Hazan.