La bande dessinée historique est en vogue : en 2016, sur 1558 albums de bande dessinée franco-belge parus, 381 relevaient de la bande dessinée historique, faisant de ce genre le deuxième le plus répandu juste derrière l’humour (418 titres) et devant le fantastique (191 titres)1. Plébiscitée par un lectorat de plus en plus âgé et éduqué, efficace dans sa capacité à représenter le passé à moindre coût, la bande dessinée s’est emparée depuis les années 1990 de la guerre d’Algérie, principalement en France, alors que le marché des albums de BD est quasi-inexistant en Algérie. Si le nombre d’albums parus sur ce sujet est très faible par rapport à la foison d’albums sur les deux guerres mondiales ou les guerres napoléoniennes, il reste néanmoins bien plus conséquent que l’ensemble des œuvres portant sur les autres conflits coloniaux français, asiatiques ou africains. Cette production a beaucoup évolué, d’un point de vue à la fois quantitatif et qualitatif ces dernières décennies, au fur et à mesure de l’évolution de la place de ce conflit dans les mémoires des différents acteurs de ces conflits et de leurs descendants.

Dessiner pendant la Guerre d’Algérie

Jusqu’à la fin des années 1960, les illustrés français publiaient de la bande dessinée majoritairement destinée aux enfants, les publications pour adultes n’émergeant qu’après 1968. Pendant la guerre d’Algérie, il n’était ainsi pas envisageable d’évoquer directement les « événements », d’autant que la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse empêchait alors de représenter tout épisode violent. Que ce soit dans Spirou ou dans Tintin, comme dans bien des journaux pour enfants, on constate malgré tout à la fin des années 1950 le développement de nombreux récits prenant pour cadre les croisades. En effet, jusqu’en 1968, les grands épisodes et les grandes figures de l’histoire médiévale ou moderne ont souvent été utilisés par les auteurs de bande dessinée pour faire passer des messages politiques. Différentes séries se développent ainsi pendant la guerre d’Algérie soit pour condamner les « massacres épouvantables » des croisés, notamment dans la presse catholique (Saint François d’Assise, Éditions Fleurus, 1952), soit au contraire pour caricaturer les musulmans, par exemple sous la plume d’André Galland. Celui-ci, qui avait, quelques années plus tôt, réalisé des affiches de propagande pour le régime de Vichy, met en scène dans Tintin la grandeur des Francs et la lâcheté des combattants musulmans.

Ces allusions à la situation contemporaine ne sont jamais explicites : si l’on veut trouver des bandes dessinées traitant ouvertement du conflit en cours, il faut se tourner vers les dessins engagés dans la presse d’actualité. Jacques de Larocque-Lacour, dit Coral, est ainsi le dessinateur le plus emblématique des caricatures pro-OAS : emprisonné du 6 juin 1961 au 22 juillet 1962, il rédigea en prison son Journal d’un embastillé sous la Ve République, dans lequel il se représente lui-même et retrace les derniers combats désespérés pour l’Algérie française. Il met ainsi en scène la manière dont 5 camions de CRS se sont opposés au transfert de la prison de la Santé à Beaujon de Jean Dides, commissaire de police, conseiller municipal de Paris et membre, avec notamment Jean-Marie Le Pen, du Comité de Vincennes (le dernier mouvement légal en faveur de l’Algérie française). En décembre 1962, l’album fut saisi à sa sortie et condamné pour offense au chef de l’État. Libéré, Coral collabora aux journaux Rivarol, Charivari et Europe Action et publia un second album, le Journal d’un suspect sous la Ve République, chronique des dernières actions des opposants de l’indépendance algérienne ; se présentant comme le Candide de l’Algérie française, il y multiplie les critiques contre le pouvoir gaulliste et contre les musulmans.

Si Coral, Ange-Michel dans le magazine Carrefour, Ben dans Rivarol ou Meunier dans Aux écoutes multiplient les caricatures soutenant l’Algérie française, dans le même temps, l’ensemble de la gauche militant pour l’indépenperdance de l’Algérie utilise également la presse pour diffuser ses opinions. Le meilleur exemple de dessinateur engagé est alors Siné, qui exprima ses opinions anticolonialistes tout au long de la guerre d’Algérie. Défendu par Jacques Vergès, alors avocat du FLN, Siné décida de quitter L’Express en 1962 pour créer Siné Massacre, dans lequel il pouvait exprimer sans retenue son anticolonialisme. Il collabora également pendant un temps à Révolution Africaine, l’hebdomadaire du FLN publié en Algérie, puis arrêta rapidement, car bon nombre de ses dessins choquaient le nouveau pouvoir en place.

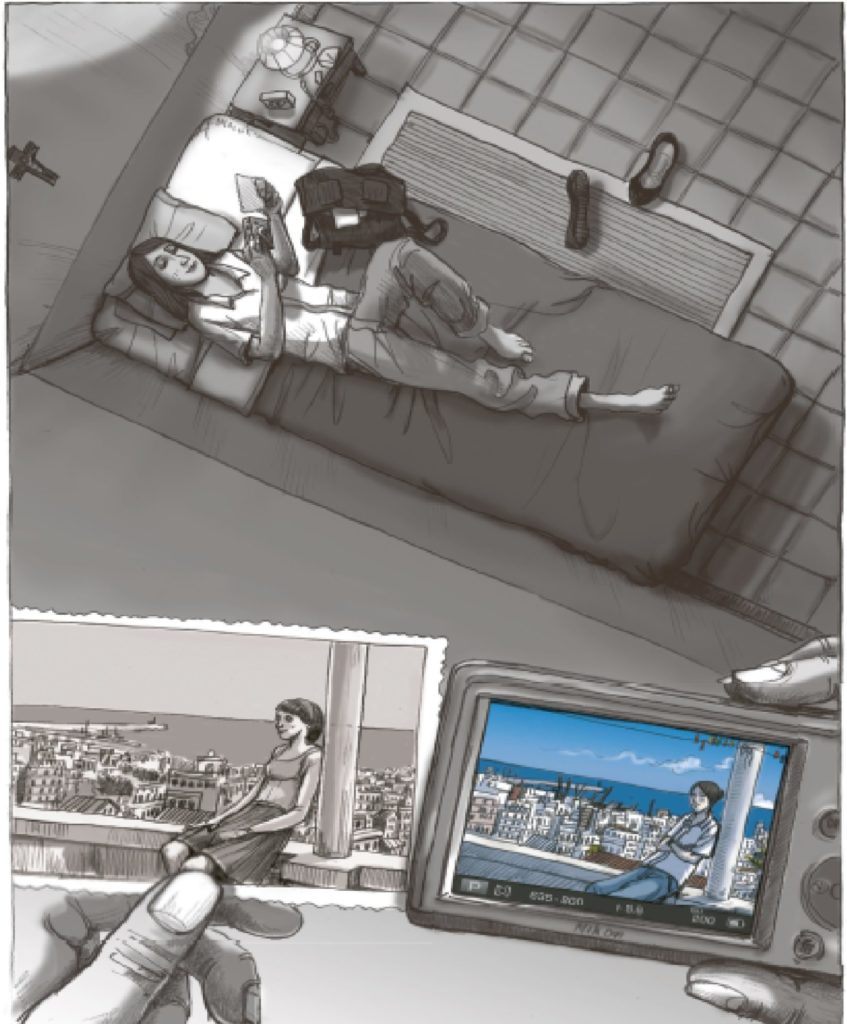

J. Ferrandez, Carnets d’Orient (t.10). Terre Fatale, Casterman, 2013, p. 10. Avec l’aimable autorisation de l’auteur et des Editions Casterman. © Casterman

Du silence à la fiction

À l’exception de ces caricatures militantes, la bande dessinée de fiction ne s’empara globalement pas de la thématique de la guerre d’Algérie. En Algérie, où la bande dessinée est surtout publiée dans des quotidiens, ce sujet, très peu présent, fut longtemps traité uniquement sous l’angle de la glorification du FLN. Slim publia ainsi en 1969 dans Algérie Actualités une bande dessinée dont l’histoire se passe dans la Casbah durant la bataille d’Alger et qui retrace la guerre de libération nationale. Cette hagiographie des héros nationaux fut ensuite reprise en album (phénomène rare en Algérie) sous le titre Moustache et les frères Belkacem. Citons également El Djazaïr, album d’Omar, Luis Garcia, Felipe Cava et Adolfo Usero, publié en 1970 sur une commande du pouvoir algérien dans l’objectif de montrer au peuple la bêtise et la violence de l’occupant français pendant des décennies et, ainsi, d’expliquer comment cette oppression avait nécessairement conduit à la révolution.

En France, le sujet resta totalement occulté pendant un quart de siècle. Durant cette période, un seul album prit pour cadre la guerre d’Algérie, intitulé Une éducation algérienne (Dargaud, 1982). Scénarisée par Guy Vidal, ancien rédacteur en chef de Pilote, et dessinée par Alain Bignon, cette bande dessinée, qui décrit le quotidien de différents soldats durant la guerre, ne connut pas un grand écho à l’époque de sa publication. Il faut attendre la fin des années 1980 et surtout les années 1990 pour voir se développer des fictions de qualité s’inscrivant dans ce contexte. Deux œuvres fondatrices sont en particulier remarquables et ont influencé toute la production jusqu’à nos jours. La première est un travail au long cours mené par Jacques Ferrandez, qui publia chez Casterman de 1986 à 1995 Carnets d’Orient, un cycle de cinq albums présentant l’Algérie française de 1830 à 1954, puis de 2002 à 2009 Carnets d’Algérie, cinq autres volumes couvrant la période 1954 à 1962, avant d’entamer en 2021 Suites algériennes, consacré à l’histoire algérienne de 1962 à 2019. Ferrandez, qui adapta plusieurs textes d’Albert Camus en bande dessinée et publia également un récit policier prenant pour cadre la guerre d’Algérie, est désormais l’auteur de référence pour la représentation de l’Algérie dans le neuvième art, reconnu à la fois par le grand public et par les institutions, l’exposition du musée de l’Armée consacrée en 2012 à l’histoire de l’Algérie coloniale de 1830 à 1962 étant ainsi largement illustrée par ses dessins. Bien qu’issu d’une famille de pieds-noirs, Ferrandez n’a pas essayé de s’appuyer sur les témoignages de ses proches. Il a au contraire amassé une importante documentation historique : il intègre par moments dans son récit un article de presse, une affiche ou un morceau de discours, ce qui permet de diversifier son écriture graphique, tout en replaçant son intrigue fictionnelle dans un contexte historique précis et en permettant de développer l’imagination du lecteur. Avec ses paysages colorés et ses aquarelles lumineuses, l’auteur semble s’inspirer graphiquement du courant pictural orientaliste, mettant d’ailleurs en scène dans Carnets d’Orient des peintres orientalistes comme Eugène Delacroix. Toutefois ces albums constituent, en réalité, une relecture critique d’un orientalisme de pacotille, une mise à distance des fantasmes colonialistes.

Azrayen’ est l’autre oeuvre marquante, scénarisée par Frank Giroud et dessinée par Lax, parue en deux tomes chez Dupuis en 1998-1999. Historien de formation, le scénariste voulut pourtant éviter tout didactisme, en ne définissant par exemple pas l’OAS, l’ALN ou le FLN. Cet album fut l’un des premiers à proposer un système devenu depuis très fréquent dans la bande dessinée historique francophone, à savoir l’insertion d’un dossier historique en fin de volume, permettant le rejet dans le paratexte de tout ce que l’on pourrait qualifier d’apparat critique. Les auteurs firent également le choix, similaire à celui de Ferrandez, de ne pas juger, en présentant les contradictions internes à chaque camp, la complexité de la situation et en évitant ainsi tout manichéisme. Même si son père avait fait la guerre en tant qu’appelé du contingent en 1957 et si Giroud était allé avec lui en repérages en Algérie en 1993, il refusa catégoriquement de mettre en scène son témoignage. Son père est bien présent dans l’album, sous les traits de Paturel, le chauffeur du colonel : de manière tout à fait significative, le seul acteur « réel » de cette histoire est ainsi relégué au rang de personnage secondaire. Giroud se « nourrit à la réalité », selon ses propres termes, mais celle-ci doit rester en arrière-plan : « Moi, ça ne m’intéresse pas de raconter une histoire vraie. Le moment le plus jouissif dans mon travail, c’est de raconter des histoires, d’inventer. Pour cela j’ai besoin d’un stimulus de départ, d’une étincelle. J’ai habité en Afrique, Amazonie, où j’ai vécu des aventures, mais ça ne m’intéressait pas d’en faire des reportages pour les raconter2 ». En somme, il refuse que l’histoire, fût-elle paternelle, vienne entraver son processus de création. Si Giroud est d’ailleurs parti d’une anecdote véridique pour construire son intrigue, à savoir un incident dramatique à la frontière avec la Tunisie, en plein désert, il en a modifié le cadre :

Je veux qu’on grelotte ! Car si dans l’imagerie populaire la guerre d’Algérie reste liée à des paysages ocres et poussiéreux, écrasés de soleil, le souvenir des « gus », dans la réalité, se colore souvent d’une tout autre nuance. Les flocons dont ils parlent, le brouillard givrant, les sommets couverts d’une calotte immaculée, l’eau glacée des torrents appartiennent à un univers fort éloigné de ceux de R.A.S. ou d’Avoir vingt ans dans les Aurès. J’opte donc plutôt pour la Kabylie. Choix d’autant plus logique qu’avec les Aurès, c’est elle qui a payé le plus lourd tribut à la guerre. Mais le souci de vraisemblance n’est pas seul à me guider : quelques photos du Djurdjura et des Béni-Ouacif, superbes, impressionnantes, renforcent mon envie de situer l’histoire dans cette région (Azrayen’, p. 4).

On voit bien le paradoxe d’un auteur guidé simultanément par un souci de vraisemblance, par une volonté de se rapprocher du vrai (c’est dans les Aurès que son père a servi) et par des désirs d’ordre esthétique. C’est là toute la particularité de cette oeuvre, ni pure fiction, ni pur objet historique. Giroud a recueilli de nombreuses anecdotes lors de ses repérages en Algérie et il les distille astucieusement dans ces planches, à l’instar de soldats se défendant lors d’une attaque avant de se rendre compte que leurs assaillants sont en réalité des singes qui leur lancent des pierres. De telles anecdotes très prosaïques permettent à ce récit de sonner « vrai ». De toutes ces histoires individuelles collectées, de tous ces témoignages divers, Giroud tire un récit quasiment entièrement fictionnel dans le but de pouvoir parler à tous :

Notre vœu le plus cher, c’est que tous les « gus » qui ont participé à ces « opérations de maintien de l’ordre », tous les acteurs de cette « Guerre sans Nom », s’ils tiennent un jour l’album entre leurs mains, y retrouvent un peu leur propre histoire. Comme mon père l’y a retrouvée lorsqu’il a découvert ces pages. Et qu’ils se disent, en pensant aux milliers de lecteurs feuilletant ce même récit, des lecteurs dont beaucoup ont l’âge qu’ils avaient eux-mêmes lorsqu’ils sillonnaient les djebels : « on ne nous a pas tout à fait oubliés » (Azrayen’, p. 22).

De manière significative, d’abord réticentes à la lecture du premier tome, des associations d’anciens combattants reconnurent finalement l’honnêteté intellectuelle de ce diptyque qui fut un succès aussi bien public que critique, le premier volume recevant en 1999 au festival d’Angoulême le Grand prix de la critique.

À côté de ces deux travaux majeurs, les années 1990 virent se multiplier les albums abordant ces thématiques, comme Le Chemin de l’Amérique, de Jean-Marc Thévenet et Baru, chez Casterman, qui reçut l’Alph-Art du meilleur album à Angoulême en 1991 et qui met en scène Said Boudiaf, un boxeur qui doit choisir son camp en payant l’impôt révolutionnaire du FLN ou en devenant le parfait symbole de l’entente entre l’Algérie et France. On peut également citer la série des Petit Polio (Soleil, 1998-2012) dans laquelle Farid Boudjellal montre l’enfance d’Algériens en métropole en temps de guerre, Tahya El-Djazaïr (Galandon & Dan, Bamboo, 2009-2010), une histoire d’amour sur fond de guerre ou encore Octobre Noir (Daeninckx & Mako, AD Libris, 2011) sur le massacre du 17 octobre 1961 à Paris. Entout, une quarantaine d’albums furent publiés entre 1982 et 2012, sans compter toutes les bandes dessinées dans lesquelles la guerre d’Algérie ne constitue qu’un élément secondaire de la trame narrative, comme c’est par exemple le cas dans Le Combat ordinaire, de Manu Larcenet.

Enfin, depuis 2012, en lien avec la commémoration des 50 ans des accords d’Évian, on note une croissance exponentielle de la production d’albums sur cette thématique chez la plupart des éditeurs français, selon des approches très diverses : Leçons coloniales, de Azouz Begag et Djillali Defali (Delcourt, 2012), traite de l’école primaire dans l’Algérie française ; Non-retour, de Patrick Jusseaume, Jean-Laurent Truc et Olivier Mangin (Dargaud, 2021), est centré sur le trajet très mouvementé d’un avion ramenant en métropole des pieds-noirs terrorisés en 1962 ; Un maillot pour l’Algérie, de Bertrand Gallic, Kris et Javi Rey (Dupuis, 2016), met en scène l’équipe du Front de libération nationale algérien de football ; Lisa et Mohamed, de Julien Frey et Mayalen Goust (Futuropolis, 2021), montre un vieil harki aux prises avec ses souvenirs et Algérie, une guerre française, de Philippe Richelle et Alfio Buscaglia (Glénat, 2019-2020), dresse une fresque large de l’ensemble de la guerre.

Cette chronologie de la production de bandes dessinées traitant de la guerre d’Algérie est ainsi en décalage global d’une dizaine d’années au regard du schéma défini par Henry Rousso, selon lequel il existe d’abord un temps d’amnésie dans la société française, le silence total étant la règle durant les années 1960-1970, puis une phase d’anamnèse à partir des années 1980, c’est-à-dire une prise de conscience, un retour progressif sur le passé jusque-là refoulé, avant une dernière période, qu’il qualifie d’« hypermnésie », avec une présence obsédante, une sorte d’excès de mémoire, dès le début des années 1990 (Rousso). La bande dessinée entérine ainsi en quelque sorte une évolution politique, juridique, mémorielle et sociale qui la précède, ce qui peut aussi s’expliquer, de manière très prosaïque, par des enjeux économiques, les éditeurs souhaitant répondre aux nouvelles attentes du public.

La postmemory ou la multiplication des témoignages individuels

La plupart des auteurs choisissant de représenter la guerre d’Algérie ont un lien avec cette dernière comme Ferrandez qui est ainsi fils de pieds-noirs et Giroud fils d’un appelé du contingent. Pour autant, dans les années 1990-2000, tous deux ont décidé de ne pas mettre en images leur mémoire familiale ou, en tout cas, d’intégrer ces souvenirs dans un ensemble fictionnel plus large. De même, quand Alain Bonet scénarise Au nord-est d’Arzew. Une enfance algérienne (Steinkis, 2014), qui met en scène trois enfants, l’un juif, l’autre catholique et le dernier musulman dans l’Algérie des années 1950, son récit s’inspire de sa propre enfance, mais sous une forme là encore très largement fictionnalisée.

Dans le cadre de l’émergence d’un nouveau genre, celui de la BD reportage, à la suite notamment des travaux de Joe Sacco ou de Guy Delisle, se développent dans les années 2000 des bandes dessinées documentaires sur la guerre d’Algérie. Elles utilisent de très nombreuses sources pour mener une enquête minutieuse, qui s’inscrit souvent dans une démarche militante. Ainsi, dans Demain, demain (Actes Sud, 2012-2019), Laurent Maffre s’est appuyé sur bon nombre de témoignages pour décrire le quotidien d’une famille d’immigrés algériens dans le bidonville de Nanterre à partir de 1962. De même, en réalisant Charonne- Bou Kadir (éditions Tirésias, 2012), Jeanne Puchol a également compilé une importante documentation pour retranscrire les événements du métro Charonne du 8 février 1962, sans se limiter au témoignage de ses parents, des militants pour l’indépendance de l’Algérie. Si son approche est clairement engagée, elle entend renforcer son crédit en se méfiant au maximum de la subjectivité des mémoires individuelles : « La mémoire n’est pas un truc fiable tant qu’on n’en retourne pas les pierres, tant qu’on ne confronte pas ses souvenirs parfois défaillants avec les sources, les textes, les références… Ce que j’ai précisément été amenée à faire pour écrire et dessiner ce livre, que je vois comme un “documentaire subjectif”. Je ne sais pas si la démarche est fiable, en tout cas elle tente d’être honnête3 ». L’approche est similaire avec Dans l’ombre de Charonne, d’Alain et Désirée Frappier (Mauconduit, 2012), réalisé à l’aide des fonds photographiques de L’Humanité à Bobigny, des archives de la ville de Sèvres et de nombreuses archives graphiques, qu’elles soient éditées ou privées, l’idée étant de restituer au mieux une époque, jusque dans ses mots et ses façons de parler, en insistant sur l’importance de détails prosaïques. Ainsi, chaque quart de grille d’arbre pèse 40 kg et l’on comprend mieux leur poids quand les manifestants de Charonne, entassés les uns sur les autres, ont été écrasés par la police sous plusieurs de ces grilles. Notons que, de manière significative, cet album militant est l’un des rares albums français sur ces questions à avoir été publié également en Algérie, sous le titre L’Âge de se faire tuer. La guerre d’Algérie à Paris (Dalimen, 2012).

Burton, Olivia et Grand, Mahi, L’Algérie, c’est beau comme l’Amérique, Steinkis, 2015, p. 155.

© Steinkis

Cet album part d’un témoignage, celui de Maryse Tripier, sociologue spécialiste des questions migratoires. Plus globalement, la vraie nouveauté des albums publiés depuis le début des années 2000 est de s’inscrire dans une démarche de transmission d’un témoignage au service d’une mémoire particulière, qui peut être celle de l’auteur. Ainsi, dans Trahison. Algérie, été 1962 (La Boîte à Bulles, 2013), Fawzi Brachemi témoigne des affres de l’Algérie en 1962, dans les jours qui ont suivi l’indépendance, alors qu’il avait 13 ans. Ce genre de témoignage autobiographique est néanmoins exceptionnel, la plupart des albums présentant la mémoire d’autres personnes, souvent des parents. Dans Là-bas (Dupuis, 2013), Anne Sibran montre ainsi le déracinement de son père, pied-noir revenu en métropole après l’indépendance, tandis que Gaétan Nocq adapte le récit d’Alexandre Tikhomiroff, un appelé du contingent qui débarque en 1956 sur les collines brûlées d’une Algérie qu’il ne comprend guère dans Soleil brûlant en Algérie (La Boîte à Bulles, 2016). Daniel Blancou livre, dans Retour à Saint-Laurent-des-Arabes (Delcourt, 2012), le témoignage de ses parents, instituteurs au camp de harkis de Saint-Maurice de 1967 à 1976 et Fred Neidhardt tente de présenter dans toute leur complexité ses grands-parents pieds-noirs, comme on le voit avec ces quelques mots en préambule de son récit, Les Pieds-noirs à la mer (Marabulles, 2013) : « Il est raciste, il déteste les Arabes. Il n’aime pas les Noirs, les Juifs… Lui qui est marié à une Juive. Mais c’est quand même mon pépé. Je l’aime quand même. »

Cette relation aux grands-parents et à leurs mémoires a d’ailleurs abouti à un genre nouveau : le récit de voyage de petits-enfants de pieds-noirs en Algérie. Dans Petit-fils d’Algérie (Casterman, 2015), Joël Alessandra part ainsi à la recherche de ses aïeux dans le Constantinois, en ayant peur d’y découvrir des témoignages d’attitudes racistes et esclavagistes. Il y trouve au contraire de beaux souvenirs à transmettre à ses propres enfants, son voyage donnant lieu à une mémoire positive. À l’inverse, L’Algérie, c’est beau comme l’Amérique (Steinkis, 2015) met en scène le périple algérien de la scénariste, Olivia Burton, pour confronter son imaginaire contradictoire à la réalité du terrain. En effet, via les récits familiaux, la jeune Olivia avait hérité une vision de carte postale de l’Algérie, faite de citronniers et de scènes de guérillas urbaines, du travail de terres caillouteuses et d’attentats, avant que ses camarades de lycée et d’université ne véhiculent, au contraire, une très mauvaise image des pieds-noirs. La réalité qu’elle découvre est décevante : la maison de ses arrière-grands-parents paternels est refaite et sans charme, la tombe de son grand-père éventrée par les islamistes et elle finit par comprendre que l’appartement d’Alger dans lequel elle effectue une visite pleine d’émotion à la rencontre des nouveaux occupants n’était en réalité pas celui de ses parents, mais celui des voisins. Finalement, la beauté de ce voyage est, plutôt que dans la réactualisation de vieilles photographies en noir et blanc, dans la création de nouvelles images colorées :

Voilà, j’ai vu. Un pays somptueux. Un pays traumatisé. Des gens très courageux. J’ai sauté à pieds joints dans des souvenirs en noir et blanc qui n’étaient pas les miens. J’étais coincée dans l’album de famille, empêtrée dans un récit en boucle. Je m’en suis fait déloger. Je repars avec mon bout d’histoire algérienne, qui n’a pas grand-chose à voir avec celle de ma famille. Mais c’est la mienne. Elle est en couleurs et elle palpite. J’ai déjà envie de revenir (L’Algérie, c’est beau comme l’Amérique, p. 156).

Ces œuvres s’inscrivent pleinement dans l’esprit de la postmémoire (postmemory), c’est-à-dire une relation entretenue par la « génération d’après » avec le traumatisme de ceux qui l’ont précédée et qui ont su transmettre si intensément ces images qu’elles font désormais partie de leur propre mémoire. La postmemory est véhiculée non par le souvenir mais par un investissement imaginatif, par des projections et des créations. Dans sa thèse, Jennifer Howell analyse les bandes dessinées s’inscrivant dans ce registre et montre qu’elles révèlent parfaitement la formation progressive d’une identité postcoloniale complexe. Ces bédéistes ont un rapport décomplexé aux sources : ils ne s’interdisent pas d’aller piocher aussi bien dans la littérature que dans les archives, dans le cinéma que dans les livres d’Histoire ; ils osent également critiquer les sources iconographiques coloniales, d’une manière plus audacieuse que ne le font généralement bien des travaux universitaires. Les auteurs utilisent les particularités de leur medium, à savoir le rapport texte/image, pour explorer le paradoxe postcolonial, comprendre leur relation avec cet héritage, dont ils n’arrivent jamais entièrement à se départir, et ainsi encourager les lecteurs à se rendre compte que leur perception de l’Algérie est le produit d’une culture coloniale française.

Plusieurs œuvres ont ainsi deux degrés de lecture, l’un esthétique, l’autre politique comme le montre une double planche de Morvandiau, lequel réfléchit à son enfance de fils de pied-noir dans D’Algérie (Maison Rouge, 2007). On y voit d’abord le regard de l’auteur, alors âgé de 13 ans, sur le parking de Ceuta, dans un voyage que ses parents font avec lui en Algérie, pays qui ne lui évoque rien de concret. Ann Miller a montré que ces cadres très épais, qui relèvent de la diégèse en correspondant à l’intérieur du camping-car, sont aussi un élément non-diégétique suggérant la difficulté que l’adolescent a à trouver un sens à ce qu’il a vu, ce que le texte explicite : « Comment confronter nostalgie, souvenirs, fantasmes de l’enfance aux réalités et à l’histoire de ces trois départements français qui n’existent plus ? ». La page suivante se situe sept ans plus tard : elle commence par une case aveugle qui montre que l’enfant ne veut pas comprendre ce que le téléphone (situé sur la case du bas) lui apprend : la mort de son oncle, resté en Algérie et qui vient d’être égorgé. La case du milieu figure ses doigts qui s’écartent mais on peut également y voir la forme inversée du palmier de la planche de gauche, qui fonctionne donc « comme symbole d’un orientalisme générique, et qui fait le lien entre l’histoire familiale de Morvandiau, […] l’histoire de la conquête coloniale et les fantasmes d’exotisme qui l’entouraient. » (Miller).

L’émergence d’une mémoire kaléidoscopique

Les années 2000 ont donc été marquées par l’émergence de multiples albums présentant chacun une postmemory particulière : celle de pieds-noirs (Alessandra, Burton, Ferrandez, Morvandiau, Neidhardt, Sibran), de partisans de l’indépendance de l’Algérie (Begag, Defali, A. & D. Frappier, Puchol), d’immigrés algériens (Baru, Boudjellal, Maffre), de harkis (Blancou, Boudjellal, Frey, Goust) ou d’appelés du contingent (Dallanges, Giroud, Nocq), ce qui est révélateur de la coexistence de mémoires différentes de la guerre d’Algérie, propres à des groupes distincts, davantage complémentaires que concurrentes, mais néanmoins morcelées.

Les années 2010 voient l’apparition de bandes dessinées d’un type nouveau en ce qu’elles présentent au sein d’un même album non pas une mais plusieurs mémoires. Cela peut passer par une approche thématique. Ainsi Paroles de la guerre d’Algérie (1954-1962) est un ensemble de douze adaptations en bande dessinée de lettres de témoins de la torture (Soleil, 2012). Les témoignages sont variés, émanant à la fois d’une femme algérienne torturée, de Henri Alleg, communiste directeur d’Alger républicain, arrêté par les parachutistes en juin 1957 et auteur de La Question en 1958 (ouvrage dans lequel il raconte les sévices subis et qui fut immédiatement interdit), d’un étudiant algérien torturé dans un commissariat de quartier à Strasbourg après un attentat, d’un harki ou d’un Algérien torturé par le FLN. De même, Algériennes. 1954-1962, de Deloupy et Swann Meralli (Marabout, 2018), fait le choix d’un récit choral pour présenter la situation de femmes très différentes pendant la guerre d’Algérie. Face au mutisme de son père, un ancien appelé du contingent, l’héroïne de l’album part interroger : sa mère, victime d’un attentat du FLN ; une fille de harki ; une moudjahidate, une femme résistante ; une pied-noire ; etc. Grâce à ce procédé, les crimes de chaque camp sont mis en regard les uns des autres et l’engrenage de la violence est bien analysé.

Ces dernières années ont aussi été marquées par un renouveau de la bande dessinée pédagogique, avec notamment une multiplication d’albums vulgarisant l’histoire de France. On a ainsi vu apparaître des histoires de la guerre d’Algérie en bande dessinée, par exemple aux éditions Petit à Petit (Isabelle Bournier, Jean-Blaise Djian, Sergio Alcala, Une histoire de la guerre d’Algérie, 2020) sous forme de docu-BD, avec une alternance de planches de BD et de pages documentaires permettant de transmettre un contenu didactique précis et diversifié. Associé à Sébastien Vassant, au dessin, l’historien Benjamin Stora a scénarisé Histoire dessinée de la guerre d’Algérie (Seuil, 2016). Cet album présente un déroulé chronologique des événements, mais la narration de ceux-ci est interrompue par une succession de séquences dans lesquelles la parole est donnée à différents témoins : Roger Devroe, un appelé du contingent ; le journaliste Jean-Paul Ribes, proche du FLN ; Saïd Ferdi, un harki ; Mohamedi Saïd, colonel de l’Armée de Libération Nationale responsable en mai 1957 du massacre des villageois de Melouza, proches du Mouvement National Algérien, rival du FLN ; et de nombreux autres témoins, dont Benjamin Stora lui-même, qui raconte sur une planche le jour où lui et sa famille ont quitté l’Algérie. Ces passages permettent de confronter des mémoires différentes et d’adopter des points de vue complémentaires pour mieux comprendre cette situation complexe, tout en donnant une vraie part d’humanité à ce récit historique.

La force de la suggestion

L’un des intérêts de la bande dessinée réside dans sa capacité de suggestion, dans l’importance des espaces interstitiels entre deux cases qui permettent au lecteur, grâce à sa lecture active, de combler les silences avec sa propre voix. Si la bande dessinée est capable, comme tout art graphique, de montrer la violence, elle a aussi la possibilité de la suggérer, et c’est d’ailleurs ce qui fait la force d’une œuvre telle que Maus, qui utilise le zoomorphisme et ne montre jamais frontalement la violence, l’intérieur des chambres à gaz étant ainsi évoqué mais non pas montré. L’étude d’Azrayen’ montre la pertinence de procédés de ce type. La dernière vignette de la page 108 montre quatre enfants au regard étonné et attristé à la fois : l’un de leurs camarades vient d’être abattu par un soldat français qui lui a tiré dans le dos alors qu’il tentait de s’enfuir. La page suivante montre le chef du village qui a été tué à bout portant, une balle lui ayant fait exploser la cervelle devant tout le village réuni. La dernière case, en parfaite symétrie avec la dernière case de la planche précédente, montre les visages des mêmes enfants, avec un cadrage quasiment identique et des couleurs à peine plus saturées. Deux différences cependant : on aperçoit quelques gouttes de pluie qui zèbrent le dessin, tout d’abord, et, surtout, le regard des enfants s’est durci, tandis que leurs visages commencent à se fermer. Onze pages plus tard, leur village est en feu, leurs pères sont embarqués par les Français, probablement pour être tués, du moins le pensent-ils. Il s’agit de la dernière planche de l’album. Les trois dernières cases représentent à nouveau ces mêmes enfants, avec des plans de plus en plus rapprochés. La couleur est cette fois-ci complètement saturée, il s’agit du rouge des braises, de la couleur de l’incendie derrière eux. Selon un mouvement quasi cinématographique, les auteurs nous montrent ces visages à l’aide de plans toujours plus serrés. La deuxième case reprend le même cadrage déjà utilisé dans les pages précédentes. La dernière case de l’album est centrée sur le regard de deux de ces enfants. Un simple commentaire du narrateur accompagne ces images : « En quelques minutes, leurs yeux avaient perdu toute innocence. Ils étaient devenus durs, impitoyables et cruels comme ceux de leurs aînés… C’était fini… Nous ne pouvions plus gagner cette guerre ». Ces cinq cases qui se répondent dans l’album permettent d’exprimer le durcissement de la situation et le dialogue devenu impossible entre les deux partis à la fin de la guerre d’Algérie, de le faire sentir aux lecteurs d’une manière sensible.

D’abord silencieuse, la bande dessinée a donc su d’abord exprimer les différentes mémoires de la guerre d’Algérie avant de tenter de les englober en une seule vision chorale, forte de sa capacité à faire dialoguer les témoignages, à déconstruire des images issues d’une mémoire héritée, à suggérer avec finesse les émotions diverses de mémoires plurielles qui doivent se compléter pour permettre de saisir dans sa totalité ce conflit si complexe. ❚

ŒUVRES CITÉES

Burton, Olivia & Mahi Grand, 2015, L’Algérie, c’est beau comme l’Amérique, Paris, Steinkis.

Giroud, Frank & Christian Lax, 1998-1999, Azrayen’, Dupuis, 2 t.

Howell, Jennifer, 2015, The Algerian War in French-Language Comics. Postcolonial Memory, History, and Subjectivity, New York, Lexington Books.

Miller, Ann, « SOB2014. Commentaire de planche : Morvandiau », Du9, [En ligne] https://www.du9.org/dossier/sob2014-commentaire-deplanche-morvandiau/.

Rousso, Henry, « La guerre d’Algérie et la culture de la mémoire », Le Monde, 4 avril 2002.

1 Selon les chiffres de Gilles Ratier, secrétaire général de l’ACBD (Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée). Le rapport 2016 est disponible en ligne : https://www.acbd.fr/2825/rapports/2016-lannee-de-la-stabilisation/.

2 Entretien entre Frank Giroud et Maximilien le Roy lors de la Fête du Livre de Bron en 2012 : http://www.fetedulivredebron.com/la-fete-du-livre-accueil/20-menu-archives/128-en-ecoute-2012#giroud.

3 Entretien avec Didier Pasamonik, Actuabd, 12 janvier 2013 : https://www.actuabd.com/Jeanne-Puchol-Charonne-Bou-Kadir.