L’ÉTALAGE ET LE MANIEMENT DU CORPS DANS L’ESPACE MÉMORIEL ACTUEL

Avril-mai 2017. Qu’il est bon, après six ans de désertion, de retrouver Lima… la célèbre « Cité des Rois » bâtie dans la vallée du Rímac, fleuve qui prend sa source dans la province andine de Huarochirí. Son nom, d’origine quechua, signifie « celui qui parle ». Face à la problématique mémorielle relative au dernier conflit national (1980-2000), cette toponymie trouve aujourd’hui une résonance particulière. Si le Rímac est le fleuve qui parle, alors, métaphoriquement, la circulation de la parole andine jusqu’à la capitale devrait être aisée et naturelle…

Je ne reviens pas au Pérou sans une idée d’investigations précises : au contraire, je tiens à évaluer l’importance des traces de la « guerre sale », traces de vingt ans de crimes cachés, déterrés puis révélés sporadiquement grâce, en partie, au travail de la Commission de la Vérité et de la Réconciliation (CVR : 2001-2003). À la différence de mon dernier voyage, je ne suis pas en quête de monuments érigés à la mémoire des victimes sur plusieurs sites tels que le majestueux « El ojo que llora » ; je viens apprécier dans une hyper-contemporanéité le témoignage et la mise en mémoire culturelle d’une violence sans nom, violence en partie nourrie par une discrimination et un racisme historiquement ancrés dans la société péruvienne. Pour cela, la visite du LUM (Lugar de la Memoria, de la Tolerancia y de la Inclusión Social) s’impose à moi ; je n’ai jamais eu l’occasion de le parcourir puisqu’il fut inauguré en 2015. Puis, ce seront deux invitations fortuites qui marqueront ma recherche : l’une, au carnaval de la communauté d’Accomarca sur l’esplanade du LUM et, l’autre, à l’avant-première d’une pièce de théâtre de la troupe Yuyachkani intitulée Discurso de promoción.

Très vite, je constate que l’originalité de ces nouveaux traitements mémoriels se définit par une mise en mémoire poétique des corps : qu’ils soient exposés, fantasmés ou cachés, meurtris, démembrés, morts, ressuscités, animalisés et/ou mannequinés, les corps sont au premier plan. Ils s’offrent dans toutes leurs formes et dans tous leurs états au regard du visiteur. Dans quelle mesure cet étalage, ce maniement systématique du corps serait-il une proposition de reproduire la complexité du rapport entre victimes, témoins et/ou spectateurs ? En considérant le jeu dialogique de cette relation triangulaire, en quoi pourrait-il être une prolongation du travail testimonial produit par la CVR ? Comment les institutions et la société civile relaient-elles et alimentent-elles la mémoire collective ? Quels sont les nouveaux acteurs de cette passation mémorielle ? Pour tenter de répondre aux problématiques inhérentes à ces trois chocs artistico-culturels, je propose de mettre en récit et en images ces expériences mémorielles remarquables.

LE LUM : DU FACE-À-FACE À LA RECHERCHE DES CORPS

Le Lieu de la Mémoire, de la Tolérance et de l’Inclusion Sociale (LUM) est un site muséal gratuit consacré au conflit interne péruvien survenu entre 1980 et 2000 entre le Groupe subversif PCP-SL (Parti communiste péruvien – Sentier Lumineux) et les Forces armées péruviennes, incluant l’action des paramilitaires. Il est construit à Miraflores grâce à une donation du gouvernement allemand (2008) de deux millions d’euros. Sa position frontale face à l’océan Pacifique lui confère une place privilégiée.

En suivant un parcours fléché et pédagogique – entre autres, par l’utilisation variée des supports d’information (cartes animées, photos, vidéos, enregistrements audio, dessins ou encore cahiers de recensement des disparitions) –, le visiteur découvre à son rythme l’histoire chronologique de la période vicennale qui compte officiellement 69 000 victimes. Le lieu ne contient aucune salle fermée : il se traverse de part en part, de bas en haut, nous laissant ainsi la possibilité de revenir sur nos pas. Une des particularités les plus significatives du rez-de-chaussée se trouve dans le vaste espace du fond : de grands écrans munis de casques audio se dressent devant nous. Chaque écran met en scène une personne tournant sur elle-même. Déclencher sa prise de parole passe par l’action du visiteur : toucher l’écran – et, indirectement, la victime – déclenche sa prise de parole et permet la rencontre frontale. Cette invitation tactile induit une proximité physique, une écoute et une mise en confiance pour la confidence à suivre. À la manière des audiences publiques de la CVR, nous sommes invités à écouter les victimes (dont les noms figurent à l’entrée du bloc) et, en quelque sorte, à jouer le rôle du commissionnaire. Nous sommes seuls maîtres de porter ou pas l’unique casque qui se présente devant nous, de déclencher ou pas l’enregistrement, d’écouter ou pas l’intégralité de celui-ci, de supporter et/ou de prendre conscience du traumatisme raconté. Dans ce face-à-face déchirant, nous assistons au témoignage de celui qui a vécu, souvent dans sa chair, les événements du conflit. Il raconte à la première personne son expérience. Il nous apparaît en taille réelle dans une proximité déconcertante et variable – la prise de distance dépendant essentiellement de la longueur du fil du casque. Les mots, le regard soutenu et la voix sont autant d’éléments agissant sur notre malaise corporel et psychique. Se confronter à la vérité des exactions commises, c’est affronter le visage de ceux qui les ont vécues et qui font le lien en tant que témoins entre le passé et le présent, entre la négation et la reconnaissance des faits, entre la violence et les tentatives de réparation. Il s’agit, par la proximité des corps, de les regarder, de les considérer socialement parlant et de les soutenir dans leur revendication testimoniale.

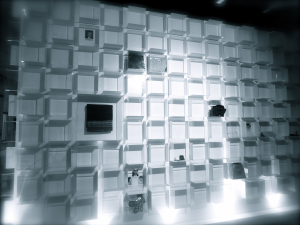

Mais que se passe-t-il quand les témoins n’ont pas survécu et que les corps ne sont plus ? Quelle place accorder aux disparus, à ceux dont le corps ne peut rien dire ? Comment peut-on relayer l’expérience du langage corporel ? Quand le corps est absent et invisible, comment peut-on compenser le recueillement et le travail de séparation propres aux étapes du deuil ? Le processus de deuil revêt du sens quand on est en mesure de donner une valeur figurative au rituel, qu’elle soit un cercueil vide ou un lieu symbolique personnalisant le défunt. Alors, l’objet, comme élément compensateur, tend à se substituer dans sa matérialité à la dépouille. Cette problématique des disparitions des corps est centrale au premier étage du musée. La reproduction d’un cimetière péruvien apparaît comme un hommage aux disparus du conflit interne. Dans des niches funéraires vitrées, nous retrouvons, çà et là, de façon assez anarchique, des objets personnels des victimes : des pièces d’identité, des vêtements, des jouets, des écrits ou encore des photographies. Il s’agit en quelque sorte de rendre visible la personne recherchée, de lui donner corps. L’absence de corps ne signifie pas l’oubli ; elle se manifeste par des biais détournés, qu’ils soient des représentations de la figure de l’absent, des témoignages de ce qu’il aurait vécu ou des revendications relatives à la légitime recherche des corps.

Cette partie n’est en rien un compte rendu exhaustif de l’expérience personnelle faite dans ce musée ; elle est une proposition de lecture mémorielle à envisager. D’ailleurs, elle est relayée en partie et même sublimée lors de la représentation du carnaval de la communauté d’Accomarca à l’extérieur du LUM.

LE CARNAVAL DE LA COMMUNAUTÉ D’ACCOMARCA SUR L’ESPLANADE DU LUM : VERS UNE RÉSILIENCE COLLECTIVE

Le 14 août 1985, une patrouille de l’armée péruvienne entre dans le village d’Accomarca (région d’Ayacucho) et assassine arbitrairement 69 personnes, dont des enfants et des personnes âgées, les accusant d’appartenir au groupe terroriste le Sentier Lumineux. Suite à ce massacre et au traumatisme subi par la population, la majorité des survivants se déplacent à Lima. En intégrant des organisations de victimes et en créant l’association « Hijos Del Distrito de Accomarca (AHIDA) », les victimes tentent de se reconstruire et s’attachent à revendiquer leur culture andine. Cette forme de résilience collective passe par la perpétuation du carnaval, rite qui permet d’alimenter l’identité et la mémoire de la communauté. Le carnaval est une fête d’intégration, un moyen pour tous les membres de la communauté de représenter leur mode de vie, leurs coutumes, leurs danses et leurs musiques. Il évolue au fil des ans avec le groupe et en fonction des événements. Le choix des Accomarquins de rompre la joie carnavalesque par une courte figuration de la tragédie de 1985 témoigne du besoin de montrer, au plus près de l’expérience vécue, le caractère inopiné et cruel de l’attaque. Le carnaval, dans ce cas, est une arme pour représenter le triomphe de la vie sur la mort, le triomphe de la mémoire sur l’oubli. Aujourd’hui, 32 ans après les faits, la tradition perdure et intègre les nouvelles générations. La mise en scène de la tuerie permet, de ce fait, un travail de mémoire intergénérationnelle pour une reconnaissance et une transmission familiales et communautaires du massacre. Elle est une manière de ne se soumettre ni à la peur ni à l’injustice.

Le spectacle dure une heure et demie. Il se joue sur l’esplanade du LUM, ce qui peut, du point de vue symbolique, marquer les esprits. Près d’une centaine de danseurs de tous âges défilent, chantent et présentent des chorégraphies auxquelles les spectateurs sont parfois invités à participer. L’ambiance est festive, les tenues colorées. Face au public, un orchestre joue une musique andine traditionnelle. Nous remarquons sur le côté droit de la « scène » une petite maison qui nous rappelle que la fête se déroule dans un village andin. Le corps révèle dans ses mouvements une joie partagée ; le sourire se lit sur toutes les lèvres. Des battles s’organisent autour de danses typiques comme la danse des ciseaux ou la danse de Noël. Puis, le rituel du carnaval re-commence dans un enthousiasme contagieux jusqu’à l’arrivée soudaine des militaires. Une rafale de mitraillettes interrompt la musique et l’harmonie du moment. Les cris et les ordres s’imposent. Les corps se manient, se bousculent ; la violence s’observe : les accusés sont conduits jusqu’à l’habitation reconstituée qui serait, selon les faits, l’école du village. Les habitants y seront assassinés. Ceux qui s’opposent sont tués sur la place ou sur le chemin. Leurs corps jonchent le sol. Le nom de l’ordonnateur de l’attaque, Telmo Hurtado, est scandé. La communauté l’accuse directement d’être le responsable de la tuerie : c’est lui qui a donné les ordres ; c’est lui qui, grâce à la mobilisation des survivants, fut extradé des États-Unis et doit encore être jugé pour ces faits. La troupe se lève au rythme du cri-appel de justice : « Justicia para Accomarca ! » Comme pour signifier un retour à un état antérieur, la communauté se réunit et reprend les festivités : la musique re-vient, chacun re-prend sa place, re-danse et re-chante ; l’ordre re-prend le dessus ; le cycle de la vie se déroule. Telle serait la force des Andins : ne pas plier devant l’adversité et la douleur. À nouveau, le public est invité à partage une dernière danse avec ces passeur de mémoire qui savent dire avec l corps leur culture et leur vécu. Je n ressors pas indemne de ce partage des sens : je me sens vulnérable.

DISCURSO DE PROMOCIÓN (YUYACHKANI, MAI 2017) : INCARNATIONS ET ALLÉGORIES DE L’HISTOIRE NATIONALE

Assister à l’avant-première de cette pièce fut une extraordinaire opportunité. Comme pour le carnaval d’Accomarca, j’ai pu recevoir une invitation grâce à des proches qui intervenaient précisément sur les thématiques de la mémoire à LASA, congrès international organisé cette année à Lima.

À notre arrivée au théâtre, nous participons, de façon assez informelle, à une kermesse puis aux discours de fin d’année d’une promotion scolaire durant lesquels élèves et maîtres alternent la prise de parole et le chant pour mieux critiquer voire caricaturer leur pays, dont l’histoire est le motif de la création théâtrale. On comprend assez vite que le jeu a déjà commencé. Discurso de promoción s’ouvre à partir de ce deuxième préambule, moment pendant lequel la troupe Yuyachkani semble jouer, à la manière d’une mise en abîme, sa propre histoire tout en réglant quelques comptes d’ordre plus collectif. De fait, après un défilé de bandas orchestré par les mêmes comédiens – défilé dont le motif est le passage dans une troisième et dernière salle –, nous comprenons rapidement que le propos de la pièce est politique : les yuyas (nom donné aux membres de la troupe Yuyachkani) nous offrent un questionnement, voire une critique, de « l’identité » nationale depuis l’héritage colonial et l’indépendance (dont on fêtera prochainement le bicentenaire, 1821) et de la difficulté à reconnaître une mémoire collective partagée. Le tableau de Juan Lepiani intitulé La Proclamation de l’indépendance du Pérou (1904) joue un rôle central : il est projeté, critiqué et modifié en fonction du discours porté. Il est le support d’un discours politico-idéologique qui tend à dénoncer l’exclusive représentation d’une population péruvienne blanche en modifiant le tableau : la foule est soudainement plus représentative de la multiplicité ethnique du Pérou. De la même façon, près du général José San Martín, les représentants du pouvoir « s’andinisent » ou se féminisent.

©Mylène Herry

L’originalité du traitement du sujet réside, avant tout, dans la division spatiotemporelle tridimensionnelle (kermesse / 1re salle, préambule / 2e salle, spectacle / 3e salle) et dans les déplacements induits – et parfois subis – que cette division suppose. D’ailleurs, pendant la représentation, les acteurs poussent des chaises à roulettes sur lesquelles nous sommes installés. Ils contrôlent l’espace que nous partageons en maniant et manipulant nos corps selon les besoins du jeu théâtral. Nous participons à un chantier – comme le suggère la balise « Obras – Peligro » –, à une construction nationale encore hésitante et/ou maladroite (docE). Nous sommes les pièces d’un puzzle, les pions d’un jeu, des êtres manipulables comme le sont les personnages caricaturés du spectacle. La soumission du corps et son étalage est, selon moi, le deuxième propos de l’œuvre, propos qui n’en est pas moins un moyen pour dénoncer le premier.

Le corps dans tous ses états est exposé : le corps de la femme, le corps-objet sous la forme de mannequin, le corps transformé, le corps nu, le corps absent, le corps sans vie… Ce corps malmené est témoin d’un passé national douloureux. Afin de respecter le sujet proposé, je me focaliserai essentiellement sur les moments consacrés à la période du conflit interne, période dont la représentation engagée s’impose dans une déshumanisation systématique du corps. Ainsi, nous assistons au ramassage de savates « abandonnées », appartenant probablement aux disparus du conflit. Elles sont stockées dans des seaux. À la façon du monument-cimetière que nous avons pu apprécier au premier étage du LUM, le corps absent est matérialisé. Il s’agit de rendre compte du nombre ahurissant de disparus, conséquence des tueries de masse perpétrées aussi bien par les terroristes que par les forces armées nationales.

La violence est plus ou moins suggérée ; par exemple, elle est incarnée avec force dans la mise en scène des stérilisations forcées. Un mannequin est allongé sur le dos sur une table roulante, une sorte de brancard. Un drap recouvre le bas du corps. Les comédiens-médecins portent des gants et exécutent la stérilisation à la chaîne sur un fond audio assourdissant qui vient rappeler en boucle la politique de limitation démographique sous Fujimori. Le spectateur a l’impression que l’acte est mécanisé et ininterrompu. Aucune humanité ne transparaît. Cette allégorie de la perversion trouve des échos tout au long de la représentation : je citerai, par exemple, la figure de l’aigle qui apparaît comme un pantin « perché » sur un trône. Si l’on considère que cet aigle est l’aigle de saint Jean, symbole impérial reproduit sur le blason des armées de Lima à partir du XVIe siècle, il est aussi, par la perversion de son pouvoir, une allégorie de l’orgueil et de l’oppression. Par extension, il s’agit de dénoncer la toute-puissance avec laquelle l’armée péruvienne répond au terrorisme. Les références aux tueries dans les prisons (Lurigancho, El Frontón) en sont un bon exemple. Sur scène, la répression sanglante est explicite et intervient aussi pour signifier les exactions du Sentier Lumineux.

Je mettrai en avant une dernière allégorie : celle de la libération. Le traitement du conflit interne est un motif pour critiquer l’atavisme socioculturel qui consiste à croire que l’Andin est un être muet et dominé. Comment, après des siècles d’isolement et de réduction au silence, inviter les Andins à prendre une place dans la société et à sortir de leur mutisme ? Le travail de la CVR est un travail d’ouverture vers la population andine, à qui l’on permet de témoigner et à qui l’on dit qu’il faut se battre pour que les faits soient reconnus et que justice soit rendue. Dans une mise en scène très corporelle, quelques comédiens sont littéralement ficelés avec du film alimentaire, contraints au sur-place et au silence. Ils se traînent et tentent de trouver une issue. Puis, à la manière de la chrysalide qui libère le papillon, nous assistons à la libération progressive des sujets, à leur mise à nu : au fur et à mesure des témoignages – par extension, de leur vérité, longtemps rejetée et/ou niée –, ils se glissent hors de leur cocon-prison. Ils franchissent la frontière andine, jusqu’à Lima, pour raconter leur expérience commune de la violence. Ils représentent, en quelque sorte, des momies, des cadavres que l’on déterre le temps de dévoiler la vérité des faits. Selon moi, il s’agit de signifier, d’une part, la timide naissance de la voix andine dans une société historiquement fragmentée et discriminante et, d’autre part, la résurrection nécessaire des morts pour révéler à tous la vérité qui alimente aujourd’hui l’histoire officielle.

Dans ces nouveaux traitements mémoriels de la guerre sale, le corps est étalé, manié, exposé. Il est dans sa représentation la plus fréquente le souffre-douleur et les blessures des conflits nationaux. Il est le paysan andin dont la vulnérabilité – proche de celle du papillon – remonte aux origines de la colonisation ; il est le/ la subalterne soumise à une culture patriarcale écrasante et castratrice ; il est le grand absent de l’identité nationale. Par opposition, le corps est imposant et violent quand il désigne le militaire. C’est d’ailleurs ce vice du pouvoir qui animaliserait l’homme, le ravalant au rang d’aigle carnassier.

En tout état de cause, pour répondre aux besoins d’une reproduction historique et d’une transmission mémorielle, les corps luttent, se déchirent, résistent, témoignent, disparaissent et/ou meurent devant les spectateurs, impuissants. La reconstitution du jeu triangulaire victime/bourreau/ témoin nous pousse à considérer qu’elle est une manière de prolonger le travail de la CVR. Culturellement parlant, la mémoire passerait par une convocation de pseudo-audiences-publiques organisées selon une mise en mémoire poétique des corps, qu’elle soit muséale ou scénique. La société civile, en mal de justice et de reconnaissance, constituerait aujourd’hui le socle de la passation mémorielle à travers la mise en culture de l’histoire nationale. Ne pas cesser de témoigner contribue au travail de la mémoire qui se joue au quotidien et qui prend corps à bien des égards.

Mylène Herry, Université de Toulouse Jean Jaurès / Labo FRAMESPA

BIBLIOGRAPHIE/SITOGRAPHIE

Herry, Myl.ne, 2015, « El ojo que llora », in Témoigner entre Histoire et Mémoire, Paris, Kimé, n° 121, novembre 2015, p. 176-180.

Ledoux, Sébastien, 2016, Le Devoir de mémoire. Une formule et son histoire, Paris, CNRS.

Michonneau, Stéphane, 2016, Mémoires en jeu, compte rendu, Paris, Kimé, n° 2, décembre 2016, p. 118-120.

Site web consulté : http://lum.cultura.pe/