Dans l’histoire du théâtre européen, Akropolis de Jerzy Grotowski, pièce créée en 1962 au Théâtre Laboratoire de Wrocław (Pologne), constitue une œuvre charnière : lieu d’une réinvention scénique radicale et d’un rapport inédit à la mémoire du génocide des Juifs d’Europe.

En transposant l’action – inspirée du drame symboliste de Stanisław Wyspiański – dans l’univers concentrationnaire, Grotowski ne se contente pas de transposer un texte canonique dans un contexte extrême : il transforme le théâtre en un espace de transsubstantiation mémorielle. Il ne s’agit plus seulement de chercher une forme dramatique pour représenter la Shoah, mais d’en faire éprouver les soubassements – c’est-à-dire les strates affectives, corporelles et symboliques de l’anéantissement – par une scénographie immersive et un jeu d’acteur fondé sur la décomposition des gestes, la torsion des corps et la fragmentation du langage.

Sur scène, Grotowski ne donne pas à voir des déportés anonymes promis à l’extermination ; il fait de leurs figures la matrice d’un langage scénique archaïque et universel, qui transcende l’événement historique pour atteindre une forme de tragédie originaire. L’enjeu est ici autant anthropologique qu’historique ou mémoriel : comment faire théâtre à partir d’un monde où Dieu s’est tu ? Comment réactiver la fonction rituelle et sacrée du théâtre dans un siècle ravagé par l’abîme ? Par-delà la représentation, Akropolis cherche une intensité rituelle qui rende à la scène sa puissance archaïque d’incantation et d’éveil.

Grotowski face à la Shoah

Formé dans la Pologne de l’après-guerre, Grotowski développe son théâtre dans une société encore hantée par l’extermination des Juifs d’Europe, dont une grande partie s’est déroulée sur son territoire, et par la terreur subie par les Polonais non-Juifs. Son théâtre n’est ni directement testimonial ni documentaire, mais il porte la trace d’un anéantissement dont seule la scène peut faire advenir la portée existentielle. Dans Akropolis, Grotowski n’aborde pas la Shoah comme une thématique extérieure mais comme un substrat. Le texte de Stanisław Wyspiański, écrit en 1904, évoquait une Pologne mythique, ressuscitée dans une cathédrale où les morts reprennent vie. Grotowski déplace cette résurrection dans le camp d’Auschwitz : la cathédrale devient crématoire, les mythes antiques et bibliques ressurgissent dans le corps même des déportés. L’enjeu n’est donc pas d’illustrer, mais de transfigurer, de donner à voir un théâtre dans les cendres, selon une logique de réincarnation de la mémoire.

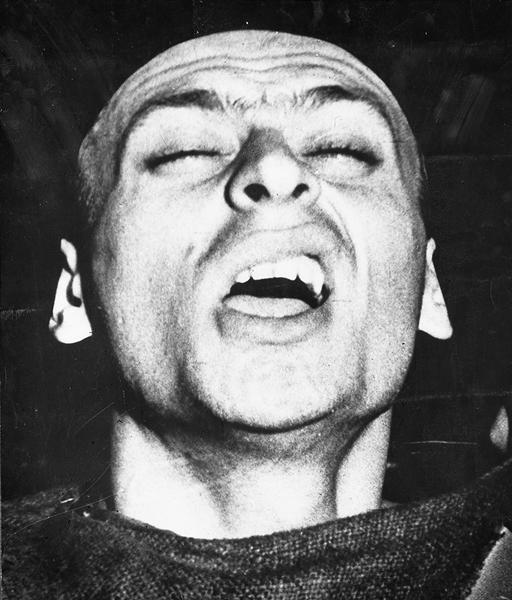

Wrocław, 1962 : training de l’acteur

La première version d’Akropolis par Jerzy Grotowski au Théâtre Laboratoire de Wrocław date du 10 octobre 1962.

La création polonaise d’Akropolis constitue un événement esthétique majeur dans l’histoire du théâtre européen. Sur un plateau nu, les acteurs, membres du Théâtre-Laboratoire, forment une communauté d’hommes sans noms : figures de déportés, mais aussi archétypes d’humanité déchue. Grotowski impose un « théâtre pauvre » où le corps de l’acteur devient l’instrument principal de la fiction. Il met en place un système de travail totalement évolutif, reposant sur l’élaboration d’un entraînement psycho-physique intensif. Les gestes, les souffles, les cris, les chants gutturaux composent une musique des corps qui créé une distanciation intense. Dans cette version, chaque séquence mythique (la Création, Jacob et Rachel, la guerre de Troie…) devient une liturgie profanée, surgissant de la mémoire collective des déportés, mise en œuvre par les seuls outils corporels.

Le texte est minuté et interprété tel une partition, utilisant toutes les gammes de l’expression corporelle et vocale. Les tuyaux de poêle employés pour la mise en scène servent d’amplificateurs aux voix, donnant ainsi l’impression d’une profondeur étrange, distante et terrifiante. Par ce biais, le chant de David à la fin de la pièce devient une atroce agonie : la voix s’étrangle, le râle final se prolonge. Comme le souligne Grotowski, dans cette Acropole du XXe siècle, « on a fait passer l’espèce humaine dans un terrible pressoir[i]. »

La nudité qui perce sous les vêtements taillés dans la toile de jute pour les acteurs dévoile un monde terrifiant. Pour les costumes, Grotowski s’est appuyé sur la collaboration du peintre cracovien Józef Szajna, également scénographe de renom et ancien déporté d’Auschwitz. Grotowski a considéré son apport comme si important qu’il l’a inscrit comme coréalisateur d’Akropolis.

1968, tournée internationale du Théâtre-Laboratoire

C’est au cours de la tournée internationale de 1968-1969 qu’Akropolis atteint sa forme définitive. Après le Festival d’Édimbourg, où la pièce est jouée huit fois, la troupe part à Mexico, puis en France après un refus de visas par les États-Unis. À Paris, Akropolis est représentée trente fois au Théâtre de l’Épée de Bois, avant d’être jouée à Aix-en-Provence, puis filmée dans les studios de Twickenham à Londres. La version française s’appuie sur une réécriture partielle du texte de Wyspiański, où Grotowski insuffle une nouvelle dramaturgie : le langage reste austère, mais des leitmotivs obsédants scandent un rituel de fin du monde.

Chœur

Notre acropole – au cimetière des tribus. On s’y rencontre, au cimetière des tribus[ii]

Dans le camp d’extermination d’Akropolis, où l’on rejoue les grands récits bibliques et antiques. Jacob, Hélène, Cassandre et le Christ ressuscité deviennent des figures tragiques vidées de leur essence. Le témoignage de Tadeusz Borowski, intégré au programme du spectacle, désigne Auschwitz comme le chantier d’une « nouvelle civilisation abominable[iii] ». La vision de Grotowski, inspirée de ces récits, déconstruit l’humanisme occidental : elle exhibe une Acropole retournée, postapocalyptique, où les valeurs fondatrices sont annihilées. Le théâtre devient ainsi un lieu de dévoilement, entre pitié, horreur et lucidité.

La recréation française prend place dans un contexte intellectuel et politique différent du contexte polonais, au cœur d’une France où la mémoire de la Shoah émerge lentement dans l’espace public. La réception française, d’abord saisie par la radicalité physique du spectacle, découvre peu à peu que cette fable mythologique, cryptée, porte en elle la représentation d’une violence historique inédite au théâtre. La version française de la pièce révèle l’enjeu d’un déplacement sémantique. Il faut faire entendre, dans une autre langue, la déperdition de sens, l’effondrement du mythe, la survivance dégradée du Verbe. Le corps des acteurs, plus que le texte, devient alors le véhicule d’une mémoire universelle de l’oppression, capable d’impliquer le spectateur jusqu’au malaise. Dans la mise en scène française, certains éléments sont accentués : l’esthétique concentrationnaire, les bruits industriels, la mécanisation des gestes rappellent explicitement l’univers d’Auschwitz, sans jamais céder à l’illustration historique. Ce théâtre ne veut pas dénoncer mais faire traverser de l’intérieur l’expérience concentrationnaire. Il crée, dans l’instant scénique, une chambre d’écho où les spectateurs se confrontent à leur propre mémoire et à leur capacité de réception et de résistance.

Grotowski, dramaturge du génocide ?

Akropolis, pièce inédite qui se déroule depuis l’intérieur d’un camp de concentration et d’extermination, a marqué les années 1960, et particulièrement l’année 1968, amorçant le tournant vers une théâtralité nouvelle qui revisite à la fois la mise en scène et le rapport au corps de l’acteur. Les démarches dramaturgiques visant à la représentation visuelle de l’univers concentrationnaire et de l’extermination demeurent en effet des exceptions dans le paysage théâtral de la seconde moitié du XXe siècle. Hormis Jerzy Grotowski, Charlotte Delbo ou encore Jorge Semprun, peu de dramaturges de renom de la deuxième moitié du XXe siècle, même parmi les plus engagés, se sont attelés à mettre en scène l’intérieur d’un camp de concentration ou d’un camp d’extermination.

Grotowski s’inscrit dans une forme spécifique de théâtre du génocide, qui ne passe ni par la narration ni par la figuration réaliste, mais par l’organicité du corps et la poétique du rite. Refusant tout réalisme, il conçoit Akropolis comme une dramaturgie expérimentale où le camp est évoqué sans figuration des bourreaux, à travers un dispositif scénique plaçant le spectateur au cœur du camp. Pour lui, le théâtre, ne pouvant rivaliser avec les films documentaires sur Auschwitz, doit chercher une autre voie, fondée sur l’incarnation symbolique plutôt que sur la reconstitution. En situant le théâtre dans l’enceinte d’un camp, métaphorique mais fortement référencé, il fait surgir une forme de tragédie contemporaine. Le camp devient un espace mythologique inversé, où les héros sont remplacés par des hommes nus, des ombres, des survivants. Grotowski pose ainsi les jalons d’un théâtre qui pense la destruction non comme une fin, mais comme un seuil. Dans la dépossession extrême, il révèle une puissance archaïque du théâtre : celle de faire mémoire dans et par le corps, sans passer par le récit.

Sur le plan scénographique, l’espace du camp est en construction continue sur la scène grotowskienne. À l’instar des baraques du camp d’Auschwitz qui surgissent au fil du temps, les structures du décor (échafaudages, tuyaux, ferraille) sont érigées sous les yeux du public par les comédiens, qui se déplacent entre les spectateurs, les effleurent, les contournent. Peu à peu, ces derniers se retrouvent englobés dans le camp, pris dans un espace saturé, sans échappatoire. Pour autant, cette proximité n’annule pas la distance : bien au contraire, elle la creuse. Grotowski ne cherche pas à provoquer une participation directe ; il refuse toute fusion chaotique entre salle et plateau.

Lors de la mise en scène parisienne au Théâtre de l’Épée de Bois, les cent spectateurs que compte le théâtre, placés à moins d’un mètre de la scène, sont pris au cœur de ce dispositif.

Le spectateur n’est pas invité à jouer un rôle, mais à tenir sa place : celle du témoin, à la fois inclus et exclu, embarqué dans l’expérience, mais tenu à distance symbolique. Il voit sans intervenir, il est là, assigné, dans une forme de passivité imposée, qui fait naître un malaise profond. Ce spectateur-témoin, figé, privé d’action, perçoit peu à peu son propre effacement, sa propre impuissance, voire sa complicité silencieuse. Le regard des autres spectateurs devient miroir accusateur : chacun se découvre regardant et regardé. La scénographie produit un double effet de resserrement physique et d’inconfort moral, où le spectateur devient l’écho de la figure du vivant qui n’a rien dit, qui n’a pas su, ou qui n’a pas voulu voir.

En ce sens, Akropolis n’est pas un œuvre dramatique sur la Shoah mais depuis la Shoah : un théâtre hanté, rituel, traversé par les voix des déportés.

BIBLIOGRAPHIE

Œuvre

GROTOWSKI, Jerzy, Akropolis, version française abrégée de la pièce dactylographiée, consultée aux archives du Théâtre Laboratoire de Wrocław, Pologne (16 feuillets numérotés).

Akropolis Telewizyjny Zapis Spektaklu, émission réalisée par James Mac Toggart et produite par Lewis Freidman, New-York, Public Broadcast Laboratory, 1969, 57 minutes. Vidéo du spectacle Akropolis de Jerzy Grotowski, en version intégrale, consultée aux Archives du Théâtre Laboratoire de Wrocław, Pologne. Disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=0vuoPyTCSv4

Presse

BOILLON, Colette, « Akropolis, une expérience du Théâtre-Laboratoire de Jerzy Grotowski », La Croix, 2 octobre 1968.

POIROT-DELPECH, Bertrand, « Akropolis d’après Wispianski par le Théâtre-Laboratoire de Grotowski », Le Monde, 27 septembre 1968.

Ouvrages théoriques et articles

GROTOWSKI, Jerzy, Vers un théâtre pauvre, traduction de Claude B. Levenson, Lausanne, Éditions L’Âge d’homme, « Théâtre vivant-œuvres », 1971.

GROTOWSKI, Jerzy, « Le Théâtre et le rite », France-Pologne, hiver 1968, n° 28-29, p. 13-20.

OSINSKI, Zbigniew, « La Tradizione di Reduta in Grotowski nel Teatro Laboratorio », traduzione di Marina Fabbri, Teatro e Stora, n° 2, Bologna, Il Mulino, ottobre 1990, p. 259-300.

POSNER, Anna, « Le Théâtre polonais aujourd’hui », Cahiers Renaud-Barrault, n°55, mai 1966, p. 44-50.

SCHWERIN von KROSIGK, Barbara, Der nackte Schauspieler, Die Entwicklung der Theatertheorie Jerzy Grotowskis, Berlin, Publica Verlag, 1986.

VASSILIEV, Anatoli, « De Grotowski vers Stanislavski », Alternatives théâtrales, Les Penseurs de l’enseignement de Grotowski à Gabily, n° 70-71, décembre 2001, Bruxelles, p. 19-23.

[i] Jerzy Grotowski, Vers un Théâtre pauvre, traduction de Claude B. Levenson, Lausanne, Éditions L’Âge d’homme, « Théâtre vivant-œuvres », 1971, p. 19

[ii] Akropolis, Feuillet 1. Version française mise à disposition par les archives du Théâtre Laboratoire de Wrocław.

[iii] Eugenio Barba, Das Land von Asche und Diamant (Le pays de cendres et de diamants), meine Lehrjahre in Polen, Revue Flamboyant, Schriften zum Theater, n° 10/ 11, 2000, Köln, p. 42-43.