Les auteurs

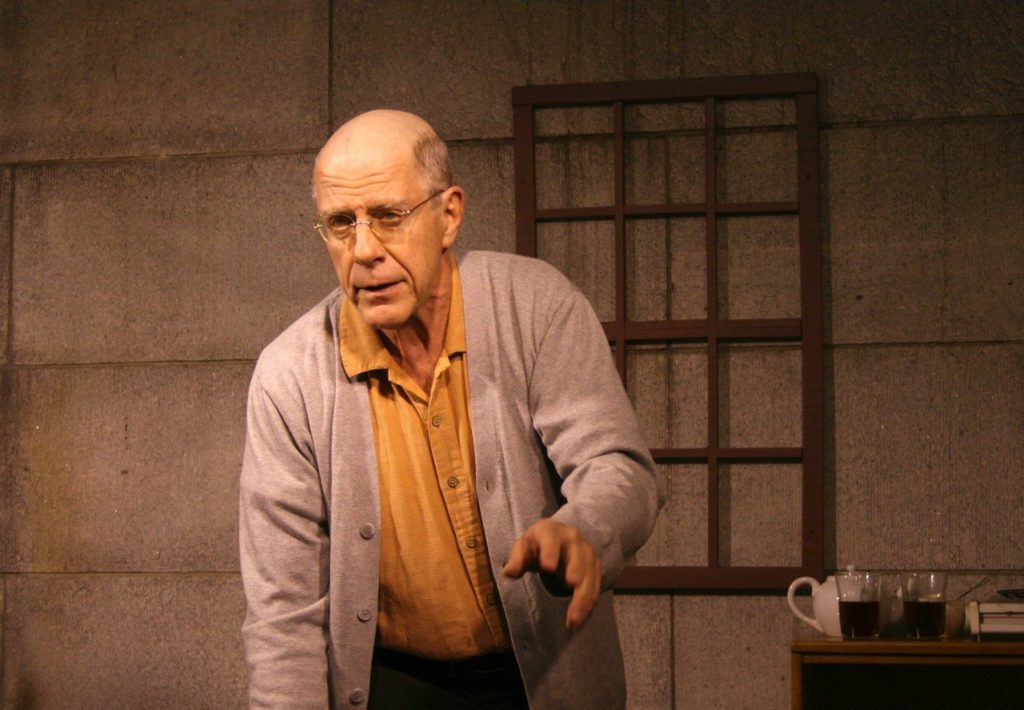

Fils de réfugiés juifs autrichiens, Peter Wortsman est un écrivain et traducteur né à New York en 1952 ; il écrit en anglais, en allemand et en français. Lauréat du Beard’s Fund Short Story Award (1985) et du Geertje Potash-Suhr SCALG-Prosapreis de la Society for Contemporary American Literature in German (2008), il a publié notamment trois livres de fictions poétiques brèves, A Modern Way to Die (1991, 2020), Footprints in Wet Cement (2017) et Stimme und Atem / Out of Breath, Out of Mind (2019) ; quatre recueils de poésies, Borrowed Words (2022), Driftwood at the River’s Edge (2023), The Laboratory of Time (2025) et What We Leave Behind (2025) ; et un roman, Cold Earth Wanderers (2014). Il a aussi écrit deux pièces de théâtre : Burning Words, jouée en 2006 par le Hampshire Shakespeare Company au Northampton Center for the Arts (Massachussetts), puis en 2014, dans la traduction allemande de Peter Torberg, au Kulturhaus Osterfeld de Pforzheim, en Allemagne ; The Tattooed Man Tells All, représentée en 2018 par le Silverthorne Theater Company au Hawks and Reed Performing Arts Center de Greenfield (Massachussetts).

Dans la traduction allemande de Karin Rausch et une nouvelle mise en scène, cette seconde pièce est restée huit mois à l’affiche du Deutsches Theater de Göttingen. Peter Wortsman a traduit de l’allemand à l’anglais des ouvrages de Peter Altenberg, les Frères Grimm, Heinrich Heine, E.T.A. Hoffmann, Franz Kafka, Heinrich von Kleist, Robert Musil, Mynona et Rahel Levin Varnhagen, entre autres écrivains.

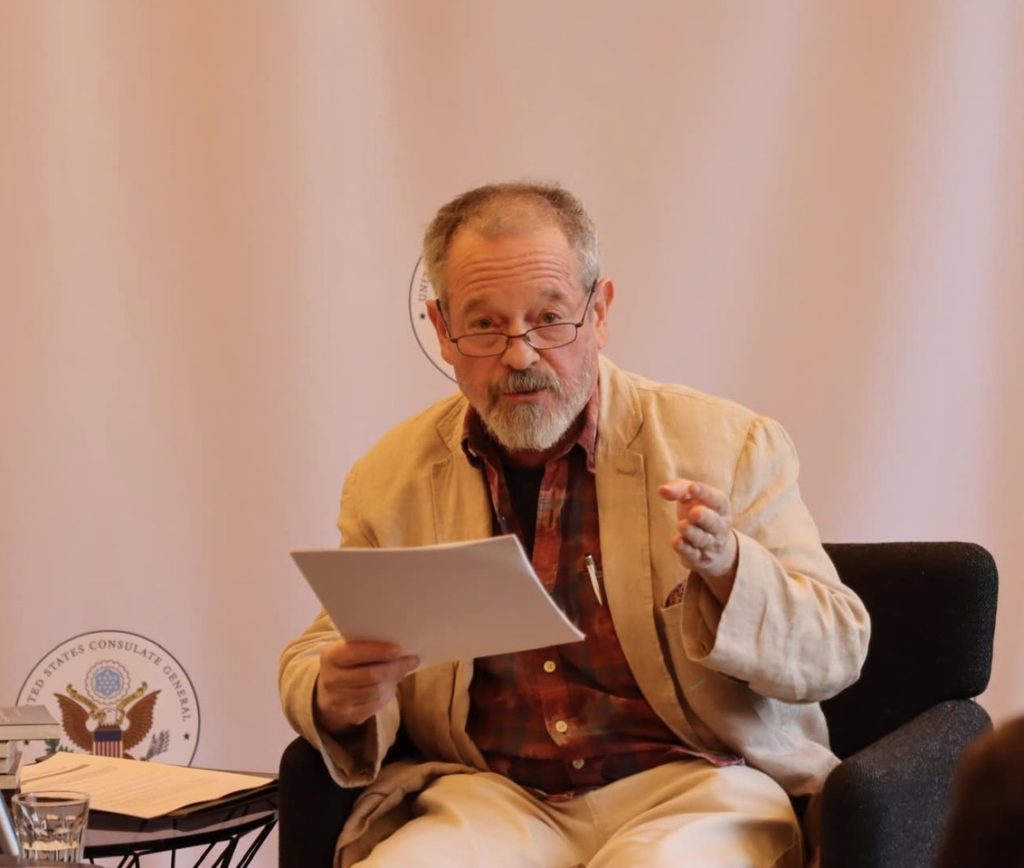

Catherine Nesci est Professeure de littérature française et comparée et d’études féminines à l’Université de Californie (campus de Santa Barbara). Spécialiste des littératures françaises et comparées modernes et contemporaines, elle a notamment publié Le Flâneur et les Flâneuses (2007). Ses travaux les plus récents portent sur l’espace, les lieux et la mémoire dans la fiction contemporaine et les écrits de femmes, ainsi que sur la Shoah et les génocides dans la littérature. Ses domaines de recherches comprennent également les Disability Studies, la philosophie morale et les éthiques du « care ». Avec Isabel Capeloa Gil (Université catholique de Lisbonne) et Paulo de Medeiros (Université Warwick), elle co-dirige la collection « Culture and Conflict » chez l’éditeur De Gruyter-Brill : www.degruyter.com/serial/cc-b/html.

Présentation de la pièce

La pièce de théâtre écrite par Peter Wortsman, The Tattooed Man Tells All (L’homme tatoué dit tout), est parue en édition bilingue, allemand-anglais, en 2024[1] ; elle a été jouée pour la première fois en allemand en octobre 2021 au Deutsches Theater de Göttingen. Sa rédaction remonte aux années 1990. L’écrivain a choisi la forme monologuée du théâtre-récit pour écrire sa pièce à partir d’une documentation à caractère testimonial. Au milieu des années 1970, il avait en effet réalisé des entretiens avec des survivant.es viellissant.es des camps de concentration et d’extermination nazis. Ces témoignages sont à présent sauvegardés dans une collection à son nom disponible en ligne sur le site du U. S. Holocaust Memorial Museum de Washington[2]. Ces récits testimoniaux constituent des garants de véracité pour un scripteur et écrivain qui n’a pas fait l’expérience de la Shoah, mais dont les parents ont pu échapper à la déportation en fuyant Vienne en 1938. La pièce-monologue élabore une fiction qui transpose à la fois la situation de jeune collecteur de Peter Wortsman et les souvenirs des survivant.es. Comme le montrent de nombreuses pièces mettant en scène les génocides depuis les années 1970 (la Shoah, les génocides arménien et rwandais, par exemple), l’écriture dramaturgique et les choix scénographiques recouvrent des stratégies radicalement différentes pour transmettre la mémoire de l’extermination de masse comme événement extrême et pour opérer ou récuser la monstration d’un tel phénomène[3]. Ces différentes approches et les choix de l’écrivain sont au centre de cet entretien.

La pièce se déroule dans un décor pauvre, selon les didascalies : un simple studio dans une HLM de Vienne, en 1975. Le personnage unique, Juif viennois rescapé des camps et nommé « le vieil homme », se livre à un long monologue, en solo, mais dans un constant rappel d’un destinataire invisible et muet, toutefois rendu présent par le narrateur-personnage qui l’apostrophe sans cesse et reprend ses questions, puis par les accessoires : sur la table ronde sont posés un magnétophone à cassettes, deux verres de thé brûlant, et, plus tard, deux bols de soupe et du pain, qui sont comme des réminiscences du régime de famine des camps. L’interlocuteur implicite est un jeune Américain, lui aussi juif, venu interviewer pour la seconde fois le vieil homme sur son expérience de rescapé d’Auschwitz. Le monologue est donc ancré dans une situation de communication qui ébauche le portrait d’un personnage jeune servant de relais entre le témoin rescapé en narrateur vieillissant et le public convié à une écoute active.

L’auteur inclut de nombreuses didascalies, sur le jeu de l’acteur, les objets et le fond sonore (un mélange diégétique et extradiégétique, toujours lié à l’enfance ; le son d’un train roulant à toute vitesse marque le début de la pièce). Les indications d’ordre scénique portent sur le décor et les jeux de lumière, cruciaux pour la scénographie comme l’unique fenêtre utilisée à plusieurs reprises en guise de médiation et de frontière pour accéder au passé, voire l’incarner en ouvrant sur l’ailleurs chargé d’une histoire effrayante, la fenêtre devenant celle du baraquement concentrationnaire[4]. Le dramaturge oriente aussi l’interprétation possible de l’acteur et les caractéristiques essentielles du rescapé, homme de 65 ans aux rides prononcées et aux grandes lunettes cerclées, mélange de force et de faiblesse, de résilience et d’hypersensibilité. Si « le vieil homme » réaffirme sans cesse sa masculinité et son désir d’autonomie, malgré sa santé chancelante, les didascalies insistent sur sa volonté de prouver son agilité, comme s’il s’apprêtait toujours à passer une nouvelle Selektion. Les indications scéniques insistent sur la posture qu’adopte le narrateur-personnage, qui se positionne face au public, comme s’il s’agissait pour lui de briser le quatrième mur.

L’intrigue de The Tattooed Man Tells All est réduite au minimum, pour mieux laisser libre cours au double travail de réminiscences et de ressassement des pensées du rescapé, de sa rafle initiale à sa déportation, sa déchéance physique et psychologique, sa lutte pour la vie. Le monologue épouse le flux de la pensée et des émotions du narrateur-personnage quand il évoque son vécu concentrationnaire et sa vie actuelle et quand il se met en scène dans le temps narré du génocide, créant constamment un théâtre dans le théâtre. Vers la fin de la pièce, la mise en abyme va encore plus loin quand le vieil homme sort du placard son uniforme rayé du camp et insiste pour que l’intervieweur l’enfile à son tour : « L’uniforme devient alors une marionnette grandeur nature. L’homme et la marionnette changent de place, la marionnette devient l’ancien moi du protagoniste et le protagoniste endosse le rôle du bourreau[5]. »

La pièce est remarquablement servie par l’oralité du style, la rupture de l’anglais standard et le mélange des langues, des rythmes et des registres. Ainsi, par autonymie, le vieil homme se désigne et désigne son interlocuteur par le terme yiddish de « yid » (juif) ; détail brisant le réalisme, il utilise beaucoup d’expressions issues de cette judéolangue assassinée, comme le feraient l’auteur et les Juifs ashkénazes états-uniens. Les termes d’argot essaiment à travers le témoignage du « vieil homme » et son usage s’accélère avec les insultes obscènes et avilissantes que profère violemment et en succession rapide le sadique Kapo incarné par le personnage, lors de la scène d’incarnation et de renversement avec l’uniforme-marionnette. Après ce point culminant de tension dramatique et d’abjection verbale, la cassette de l’enregistreur tournant à vide, le rescapé interrompt son récit et arrête de lui-même la « machine à souvenirs » ou la « machine à mémoire[6] », comme il l’appelle, épuisé par le retour du passé concentrationnaire qu’en « juif shoatisé » il a raconté, revécu et rejoué pour l’enquêteur et le public[7].

The Tattooed Man Tells All contient de nombreuses allusions religieuses, qui prennent parfois un tour blasphématoire. On trouve une référence à la messe chrétienne et à l’eucharistie, quand le « vieil homme » utilise le pain et la soupe de son déjeuner comme incarnation du corps et du sang du personnage du jeune Fred Gelman, qu’il élève au statut de sauveur moral, même si l’adolescent déporté se suicide par pendaison, se faisant tout ensemble « accusé, juge, jury, bourreau[8] ». Ce sont les douze heures de midi sonnant à l’église du quartier qui rappellent le personnage-narrateur au moment présent et au rituel du déjeuner, après son retour traumatique au passé remémoré du camp. À la fin de la pièce, les bras de l’uniforme sont disposés de manière à évoquer la crucifixion, mais un peu auparavant, l’homme tatoué avait attrapé les jambes de son uniforme et l’avait transformé en châle de prière en se balançant comme un « Juif pieux », selon les didascalies[9]. Ce matériau religieux et mystique contraste avec l’humour et l’ironie que déploie le témoin-rescapé de The Tattooed Man Tells All, sans parler des nombreuses références à la sexualité que fait le « vieil homme », qui parle aussi des femmes dans les camps. Mais il y insiste : si son histoire ne saurait susciter ni plaisir ni spectacle, elle n’a aucune visée rédemptrice : « It has no saints, no martyrs, no moral, no end[10] ».

Placée en exergue de la version publiée de la pièce, une citation célèbre de Samuel Beckett, « What remains of all that misery ? » (« que reste-t-il de toute cette misère ? »), extraite de Krapp’s Last Tape (La Dernière Bande, 1958)[11], pointe l’un des enjeux éthiques de The Tattooed Man Tells All. Dans la pièce monologuée de Beckett, Krapp est un homme de 69 ans qui dialogue, en solo, avec un enregistrement magnétique de sa voix réalisé voilà trente ans. C’est bien trente ans qui sépare l’homme tatoué wortsmanien de son expérience de déporté rescapé se prêtant au jeu du récit testimonial et de l’enregistrement de ses souvenirs. La pièce ainsi placée sous l’égide de Beckett nous interroge sur ce qu’il reste, après l’expérience des camps, l’effondrement du sens et l’épuisement des valeurs[12].

Entretien

Catherine Nesci : Pouvez-vous parler de votre expérience, aujourd’hui vieille d’un demi-siècle, d’entretiens avec des survivant.es de la Shoah, pour la plupart germanophones, qui vous ont transmis l’expérience de la déportation et des camps ? Comment avez-vous trouvé et choisi ces rescapés, rencontrés en Autriche, Pologne et Israël ? Quelles questions leur avez-vous posées ?

Peter Wortsman : J’ai été hanté toute ma vie par l’expérience de mes parents, qui avaient fui Vienne, leur ville natale, en 1938, après l’annexion de l’Autriche par le régime hitlérien. Dans mes cauchemars d’enfance, je rêvais souvent que j’étais poursuivi par les Nazis. En 1974, grâce à une bourse de la Fondation Thomas J. Watson, j’ai pu retourner à Vienne. Mon but était de mieux connaître cette histoire et de mieux comprendre comment elle m’avait marqué. Mais le problème était qu’en 1974, personne à Vienne, ni Juif, ni non-Juif, ne voulait en parler ou y être ramené. Au Centre Culturel de la Communauté Juive de Vienne, on m’a fait comprendre qu’il valait mieux parler d’autre chose. Invité un soir au café chez un vieux camarade de lycée de mon père, non-juif, j’ai abordé le sujet de l’Anschluss pour savoir comment il l’avait vécu. Il y eut un long silence, suivi de quelques soupirs et ces mots : « Quelle triste histoire ! Parlons de choses plus gaies ! » Toutes les lèvres étaient scellées. Désespérant de trouver un interlocuteur ou de recouvrer quelque trace de cette histoire, je remarquai, collée au mur d’un café, l’annonce d’une conférence le soir même par un psychologue de l’Université de Vienne, sur la question : « Pourquoi les Juifs sont-ils allés comme des agneaux à l’abattoir sans se défendre ? » Et bien que l’intitulé du sujet m’ait fait grimacer, je me suis dit : Voilà enfin quelqu’un prêt à aborder un sujet aussi délicat ! et j’ai décidé d’y aller. Je ne me rappelle plus ni sa thèse, ni son argumentation, n’ayant pas été très convaincu. À la fin de sa conférence, il attendait des questions. Silence. « Y-a-t-il des questions ? », a-t-il demandé une seconde fois, avec plus d’insistance. Un homme d’un certain âge, de carrure solide mais pas très grand, aux épaules voutées, s’est levé tout à coup. « Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Professeur », lui dit-il, « vous n’avez aucune idée de ce dont vous parlez. » Il se mit alors à raconter en détail la révolte du Sonderkommando d’Auschwitz-Birkenau, en octobre 1944, en insistant sur le courage de tous les protagonistes et complices, femmes et hommes. Nouveau silence embarrassé dans la salle. Le témoin s’appelait Ernst Toch ; il était secrétaire de l’Association des survivant.es d’Auschwitz. Je l’ai interviewé de multiples fois chez lui dans son studio au Karl Marx Hof[13]. Il m’a mis en contact avec d’autres survivant.es à Vienne, en Pologne et en Israël[14]. En janvier 1975, je l’ai accompagné, lui et d’autres survivant.es, lors d’une première visite mémorable du camp, avec le président autrichien Rudolph Kirchschläger, pour le trentième anniversaire de la libération d’Auschwitz[15]. Je suis resté une semaine après la visite, en tant que chercheur… logé dans le bureau du commandant. J’ai rassemblé mes impressions de ce séjour au sein des lieux effacés de l’enfer dans un texte intitulé « Snapshots and Souvenirs »[16], qui rassemble des remarques et des évocations des survivant.es, surtout des femmes, alors que le bus s’approchait du camp. Un court extrait :

« Is this your first visit to the People’s Republic of Poland? » Basha, our official government guide asks.

« Not quite! » Frau M answers for the others. « Here’s a souvenir from my last trip » — she adds, holding out her left forearm on which a number is tattooed. And she remembers the faces, bald shaven heads peering out through barbed wire — thinking, « Thank God that’s not for me! » — and an hour later — « I was bald and naked like the rest, only I was one of the lucky ones »…. And a lifetime later, the first time she returned, she stood paralyzed, gazing in disbelief at the main gate — « So small, is that really it ? » — not reading, but mouthing by heart its taunting message : « Work makes you free… work makes you free…work makes you free…I am a free woman ! » She laughed; she pressed a hand against her breast and cried. She walked up to the gate and marched right through. No one shouted. No one shot. She did an about-face and marched back again. And back and forth she tore through the open wound, laughing and crying, until her husband pulled her away. And today, thirty years after, she was going back again alone[17].

Ces voix, celles d’Ernst Toch et des autres survivant.es, semblent déjà réclamer une pièce de théâtre pour les relayer, les encadrer, les faire résonner. D’autant plus que j’avais longuement enregistré tant de témoins dont les voix me hantaient, comme archivées dans ma mémoire.

C. N. : Si vous vous en souvenez, comment ces témoins survivants vivaient-ils, en 1975, avec la mémoire de la mort et l’extermination des proches et des autres déporté.es ? L’une des personnes rencontrées a-t-elle davantage inspiré votre personnage du « vieil homme », qui reste anonyme, en témoin-rescapé ?

P. W. : Pour la plupart, ils vivaient mal. La folie, la dépression et une certaine culpabilité d’avoir survécu pesaient sur eux et elles, quand tant d’autres, y compris des proches, des enfants, des parent.es, des amant.es, des ami.es, avaient été gazé.es immédiatement. Le souvenir, toujours présent, les empêchait de prendre plaisir à quoi que ce soit. Le suicide n’était pas rare. Ernst Toch, le témoin survivant que j’ai rencontré au tout début de mon séjour à Vienne, est à l’origine de mon protagoniste, et je lui fais porter les témoignages de beaucoup d’autres détenus, pour en faire une sorte de Monsieur Tout-le Monde.

C. N. : Considérez-vous les témoignages recueillis comme les sources documentaires et les matériaux bruts de votre pièce ? Ou bien sont-ils de lointains échos, étant donné l’écart temporel entre la collecte des témoignages et la rédaction de la pièce ? Vous écrivez dans votre avant-propos à l’édition de la pièce, en 2024, « I was a mere link in the chain of telling […] as transcriber-translator-adapter of this material assembled from tape and memory, I served as middle-aged secretary to my 23-year-old self, picking up where he left off[18]. » Mais vous êtes bien plus qu’un simple maillon de la chaîne !

P. W. : D’abord, en réponse à votre première question, ma pièce est une fiction basée sur des faits rapportés dans les témoignages que j’ai entendus. Tout ce que raconte le vieil homme dans son monologue est tiré directement des interviews, de leur transcription et de leur traduction en anglais ; j’ai modifié, sans la trahir, la parole de certains témoins pour l’intégrer au contexte de la pièce, mais en restant au plus près du vécu des déportés. En revanche, toutes les actions du protagoniste dans le présent du témoignage relèvent de la fiction : le coup de fil avec son ex-femme Ilse, et surtout le jeu de rôles grotesque avec l’uniforme zébré qu’il tire d’une armoire, qu’il veut faire essayer à l’intervieweur et qui devient une marionnette avec laquelle il interagit.

Quant à votre deuxième question, ayant lu L’Enfer de Dante à l’université, imbu de toute l’arrogance et de la naïveté d’un jeune homme ayant des aspirations littéraires, je tenais à visiter l’enfer de mon époque, pour effacées qu’en aient été les traces. Je ne me suis rendu compte qu’après coup que j’avais pris Ernst Toch pour le Virgile qui me conduirait à travers les cercles de l’enfer.

C. N. : Une double question. Si vous pouvez et souhaitez en parler, pourquoi cette longue période de latence, puis cette décision qui vous conduit à écrire la pièce dans les années 1990 ? Dans votre avant-propos à l’édition de 2024, vous soulignez l’inanité du slogan « plus jamais ça » car les génocides ont à nouveau eu lieu au Rwanda (en 1994) puis en Bosnie (en 1995). Ces guerres atroces et ces massacres de masse en Afrique et aux portes de l’Europe marquent le retour sidérant de violences ethniques extrêmes, après l’effondrement des utopies, malgré l’espoir engendré par la chute du Mur de Berlin. De plus, une évolution sensible des politiques mémorielles et des représentations de la Shoah se fait jour en Occident, après les années 1970, qui marque l’avènement d’une « ère du témoin », comme l’a nommée Annette Wieviorka[19]. Vous le reconnaissez dans votre avant-propos : « Once a taboo topic zealously avoided, the Holocaust has since been riddled with spotlights[20]». Le contexte est donc radicalement différent entre 1975 et la dernière décennie du XXe siècle, quand vous écrivez et publiez votre pièce. En quoi ce nouveau contexte et cette ère du témoin ont-ils infléchi votre usage des témoignages que vous aviez vous-même recueillis ?

P. W. : Comme je l’écris dans l’avant-propos, en effet, j’ai longtemps hésité, me demandant si moi, qui n’avais pas vécu tout ça, mais en avais hérité comme d’une mémoire traumatique de seconde main, une « postmémoire », j’avais le droit d’entrer sans permission dans cette histoire et cet univers. En outre, je m’inquiétais qu’on puisse se divertir à propos d’un sujet si sombre, ce qui est une autre forme d’effacement. Cependant, il m’a toujours semblé que j’étais né à l’ombre des flammes, comme si tout ce qui est significatif et sérieux s’était déroulé avant ma naissance, et que je n’avais pas le droit d’avoir des expériences à moi, car elles seraient toujours sans pertinence et sans conséquence en comparaison de ce que mes parents avaient vécu. C’est pourquoi, n’ayant alors que vingt-trois ans quand j’ai recueilli cette matière testimoniale, sans formation en psychologie ou dans le protocole de tels entretiens, cela m’a pris vingt ans pour assimiler ces témoignages et en faire quelque chose.

De plus, face à ce qui se passait partout, et se passe encore aujourd’hui, je ne voulais pas produire un plaidoyer ayant pour morale le cliché « Never Again ! », « Jamais plus ! », quand les génocides avaient à nouveau lieu, au Cambodge, au Rwanda, en Bosnie, et – oserais-je le dire ? – à nouveau lieu à Gaza, où, après l’attaque barbare du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, une riposte démesurée prend l’ampleur d’un génocide. Vous évoquez « l’effondrement des utopies » dans les années 1990. Je crains que la contestation de l’idée d’une terre promise par un dieu par ceux et celles qui donnent un autre nom à leur dieu et ont aussi droit à la terre n’incite une telle fureur chez certain.es de mes congénères qu’ils/elles ne raisonnent plus et que ne règnent plus que la peur et la rage.

Néanmoins, dans les années 1990, je commençais à me sentir coupable de n’avoir rien fait avec les témoignages qu’on m’avait confiés. Je travaillais alors à la Faculté de Médecine de Columbia University, où je faisais des entretiens avec des médecins pour la revue Columbia Medicine. Cela m’a fait penser à ces interviews de témoins rescapé.es de la Shoah. Et tout d’un coup m’est venue l’idée d’une pièce de théâtre dans laquelle toutes les voix seraient incluses.

Toutes sortes de mensonges circulaient sur la Shoah et ses acteurs/actrices. Le terrain des négationnistes, tels l’Anglais David Irving ou le Français Alain Soral, avait été préparé par les SS eux-mêmes, sur les ordres de Himmler ; on le sait, les traces de l’extermination et les lieux des crimes avaient été effacés et altérés[21]. Le 8 juillet 1986, malgré son monstrueux passé, connu de tous, l’Autriche avait élu comme président un ancien officier nazi de haut rang : Kurt Waldheim, deux fois Secrétaire Général des Nations Unis entre 1972 et 1981, directement impliqué dans un meurtre de masse. Longtemps, l’Autriche a nié son rôle dans ces crimes de guerre, se cachant derrière son statut de pays occupé. Mes parents m’ont raconté que les foules acclamaient Hitler, l’accueillant à bras ouverts à son arrivée à Vienne, et que, bien que le parti nazi ait été illégal en Autriche, les policiers portaient tous un brassard avec la croix gammée. Je fais référence à cette amnésie sélective dans ma pièce quand le protagoniste dit à son ex-femme Ilse, non-juive, au téléphone : « I’m supposed to testify, bear witness. But things can get a bit confusing when the culprits all act the part of innocent bystanders! Especially here in Vienna, where everybody suffers from selective amnesia… forever worshipping their beloved kaiser with his muttonchops mustache …[22] ».

Il était grand temps que j’écrive cette pièce.

C. N. : Dans le processus d’écriture différée, vous composez une pièce monologuée, qui reprend certaines caractéristiques du témoignage au théâtre, notamment l’idée de créer un « dispositif frontal », selon l’expression de la théoricienne du théâtre Annick Asso[23]. Comment ce dispositif s’est-il imposé à vous?

P. W. : Dans un monologue, acteur/actrice et spectateur/spectatrice n’ont guère le temps de respirer. Je voulais que tout le monde soit à bout de souffle et que le public se sente directement sollicité, mais sans s’approprier l’expérience du rescapé.

C. N. : Tout au long de la pièce, le personnage de l’intervieweur, muet et absenté du plateau, est assidûment sollicité par le personnage-narrateur, qui met souvent en valeur son jeune âge en l’appelant familièrement « sonny» (fiston). L’usage du « vous » de politesse en français et du « you» en anglais favorise le passage d’une adresse singulière au pluriel collectif, ce qui est moins le cas dans la version allemande[24]. Le public, de par la double énonciation théâtrale dont votre texte joue constamment, est de plus en plus frontalement sollicité, impliqué, comme sommé de se prononcer par le témoin-rescapé, comme s’il s’agissait de lui faire endosser son rôle de déporté. Les répliques du personnage sont des adresses directes aux spectateurs et spectatrices, et sa posture lui fait toujours regarder son double auditoire : l’intervieweur et le public. Pouvez-vous commenter ce choix à la fois scénographique et éthique ?

P. W. : Mon esthétique littéraire, que j’ai désignée ailleurs comme « hit and run » [25], et mon éthos d’écrivain favorisent tous deux la forme brève, la scène courte et une mise en scène resserrée. Le dialogue reste virtuel. L’intervieweur lui-même est muet et invisible car ce n’est pas son (mon) histoire. En revanche, la mise en scène récente, au théâtre de Göttingen, prend en compte le contexte des mœurs actuelles et une technologie numérique dernier cri, comme pour donner à l’Histoire le statut d’un présent immédiat pour le public allemand : le témoignage est retransmis sur un écran géant, et on voit une jeune femme sur scène parler au public et filmer le témoin[26]. Dans ma pièce, à l’origine, l’intervieweur n’existe que pour susciter l’histoire de l’autre. Il me semblait inapproprié, voire obscène, d’introduire les petits problèmes du monde « normal » dans ce récit d’un monde à l’envers, dégradé, déshumanisé.

C. N. : Votre personnage-narrateur ne s’est jamais libéré de l’expérience du camp : s’il n’a pas de nom (mais cite les noms d’autres déportés ou des bourreaux), il revendique son identité comme « Auschwitzer » réduit à son matricule tatoué, ce qui choque son interlocuteur[27]. Au fil de la pièce, il se projette de plus en plus dans le passé d’Auschwitz, et, à deux reprises, la réalité du camp efface quasiment celle de Vienne dans les années 70 et du petit studio dans lequel il vivote. On le voit particulièrement bien avec l’attention portée à l’uniforme rayé, véritable relique pour le rescapé, élément métonymique et iconique du camp et de la déportation (pour les femmes politiques, telle Charlotte Delbo, mais non pas pour les détenues juives qui étaient vêtues de hardes désassorties), qui médiatise une scène stupéfiante de jumelage entre le bourreau-Kapo et le détenu rescapé. Ce montage hallucinatoire, qui jouit d’une grande efficacité dramatique et s’étale longuement, met très mal à l’aise. Quelles ont été les réactions à cette mise en scène en miroir, qui semble annuler la distinction entre moment narré et moment de la narration, comme entre bourreau et victime ?

P. W. : Lieu d’horreurs inimaginables et métonyme de la Shoah, Auschwitz-Birkenau restait un état d’esprit que la plupart des survivants que j’ai interviewés n’avaient jamais quitté. Mettre « mal à l’aise », c’est exactement la réaction que j’espérais susciter chez les spectateurs et spectatrices, surtout quand se posent les problèmes moraux et que le survivant adopte le rôle et le langage abjects du bourreau. C’est un montage choquant, que ce jumelage, mais qui peut évoquer des réactions et des affects visant à secouer le public, surtout quand le reste de l’action organise un matériau authentique de manière plus réaliste.

C. N. : Par le choix de ne pas faire intervenir l’intervieweur tout en le provoquant, avez-vous cherché à accentuer la solitude du personnage sur scène ou bien faciliter une écoute active du public ? Ce long monologue est-il votre façon de mettre en scène les enjeux éthiques d’Auschwitz et de synthétiser un ensemble de témoignages en les incarnant ? Je pense, par exemple, au personnage du jeune Fred Gelman que le vieil homme ressuscite et dont il fait un portrait élogieux, et qui se pend, après avoir mangé le pain que les détenus politiques allemands cachaient pour aider les déportés juifs, au lieu de le partager avec ses camarades[28].

P. W. : Par la mise en scène de l’invisibilité de l’intervieweur, que rendent toutefois présent les répliques du vieil homme, je voulais, entre autres, montrer deux vérités contradictoires : que quiconque n’a pas vécu ces horreurs ne peut les comprendre, mais qu’il faut tout de même faire l’effort de saisir, d’imaginer ce qui s’est passé, et ce dont nous, humains « civilisés », avons été, et sommes toujours, capables de faire, dans l’inhumanité. Il ne fallait pas laisser cette souffrance dans l’ombre, inexprimée.

C. N. : L’une des grandes difficultés du théâtre du génocide est celle des limites spatiales et matérielles de la scène pour évoquer les lieux de la mort et les morts eux-mêmes. Quels ont été vos choix pour dessiner, pour le public, le paysage de l’extermination, les détenus esclaves et la masse des morts ? Par exemple, pouvez-vous commenter la « Comptine pour Enfants Morts » que vous avez composée après une visite à Auschwitz, puis publiée en 1985 ; objet sonore et chanté performatif, elle rythme en effet les mouvements de la pièce[29]? On l’entend en ouverture et en clôture, notamment ; et elle revient justement avant l’évocation du personnage de Fred Gelman, incarnation de la conscience et de l’humanité. Vous écrivez, dans les didascalies : « The song is a sound signature of sorts, periodically intruding, making the actor freeze and go silent as a statue[30]. » Vous rappelez-vous le processus de composition de la mélodie et des paroles de cette chanson tout à la fois extra- et intradiégétique ? Cherchiez-vous, par cette comptine du camp à l’adresse des enfants morts, à faire réfléchir sur la victoire du mal absolu contre le bien et l’innocence[31]?

P. W. : Le théâtre a ses limites, comme la conscience humaine. Il est impossible de concevoir ou de dramatiser sur scène les souffrances d’une multitude. Pour moi, il était plus judicieux de mieux concentrer l’attention du spectateur sur un seul individu qui servirait d’exemple, d’en faire une sorte de « Christ » représentatif qui souffre pour les autres, même si c’est sans rédemption possible. Quant à la comptine qui rythme les phases du témoignage-monologue, « A Nursery Rhyme for Dead Children », j’avoue que son origine reste un mystère pour moi. Les détails de la cuillère, de la faim des enfants et du massacre des innocents remontent à mon séjour de recherche à Auschwitz, en 1975. Me promenant un jour, vers le crépuscule, à Brzezinka, village que les Allemands avaient rebaptisé Birkenau comme pour lui donner une image pastorale et camoufler la destination du site où se trouvaient les baraques des prisonnières, le camp des familles rom et sinti, les chambres à gaz et les crématoriums, toute la machinerie de la mort et de l’effacement des êtres incarnés, je suis passé devant une énorme pile de cuillères rouillées. M’imaginant les personnes, hommes, femmes, enfants, à qui elles avaient servi, j’ai visualisé tout d’un coup l’ampleur de l’atrocité commise en ces lieux. Je voulais en prendre une, comme un souvenir-memento de ma visite, mais il y avait trop de monde et un garde était en faction à quelques pas de la pile. Resté sur le site après la fermeture des lieux au public, j’ai décidé de revenir plus tard. Mais quand je suis revenu, la pile avait disparu. Quelqu’un l’avait-il déplacée ou s’était-il agi d’une hallucination ? Le souvenir de ce monticule de cuillères m’a hanté, de telle sorte qu’à mon retour aux États-Unis, la comptine est sortie de mon inconscient, comme si elle m’était dictée en provenance d’une autre scène, paroles et musique, premier fruit de ma saison en enfer. Plus tard, quand j’ai terminé la pièce, il m’a semblé que la chanson s’y intégrait parfaitement, et que chaque couplet pouvait servir de ponctuation auditive en séparant en actes les segments du flot monologué.

C. N. : Le temps et l’heure sont importants pour l’action et la scénographie de la pièce. Par exemple, un peu avant midi, tournant décisif dans l’action, quand le personnage se lève pour baisser un store car le jeune homme est ébloui par le soleil, le « rayon hypnotique d’un soleil remémoré » le ramène dans la pesanteur du passé douloureux et vécu du camp. Comme possédé et dédoublé, il parle alors avec « la voix brisée et hésitante de la mémoire » et se met à rejouer son personnage de déporté[32]. Avez-vous choisi ce flashback, signe d’une névrose traumatique, pour effectuer une forme particulièrement dramatique de représentation visuelle, quoique minimale, du camp et une reconstitution réaliste du calvaire du personnage ? Dans ce passage, la scène se transporte dans le présent du camp, dans la neige, dans la souffrance corporelle du personnage, mais il reçoit l’aide inattendue des autres, comme ce Julius Stern, dont il se rappelle le nom, et qui le sort de la brouette des cadavres et l’aide à ramener la chaleur dans son corps. Cette quasi résurrection est suivie d’une autre scène où le personnage demande aux gardes de le tuer, vœu qui reste non exaucé.

P. W. : Vous avez bien vu le glissement du personnage dans le passé remémoré, qui devient le présent vécu et joué sur scène ; il ne s’agit plus simplement d’un récit monologué. Ce flashback que ne semble plus contrôler le personnage permet d’enfreindre le tabou de la représentation de la souffrance, question qui était si violemment discutée dans les années de rédaction de la pièce, surtout après la sortie du film de Claude Lanzmann, Shoah. Bien que l’histoire du vieil homme, témoin et survivant, soit noyée dans sa mémoire, comme dans le théâtre classique, toute l’action se déroule en une seule journée. Cependant, dans ce moment de flashback médiatisé par un soleil aveuglant, la scène quitte en effet le petit studio viennois pour se transporter vers le camp de concentration, comme rendu présent à nouveau, la démarcation sautant entre l’avant et l’après, le monde des mort.es et celui des survivant.es. Je crois que c’est cela qui m’intéressait, car dans la scène qui suit, vous l’avez noté, le témoin redevient le déporté à bout de force qui réclame la mort et il utilise sa ceinture pour mimer ses actions dans le camp ; le banal accessoire de l’accoutrement masculin normé, la ceinture, se transforme en l’un des objets essentiels de la survie concentrationnaire (ou du suicide, comme pour Fred Gelman).

C. N. : Parlons du paratexte de votre pièce dans sa version de texte écrit, traduit et publié. Vous dédicacez votre pièce à la mémoire de l’autrichien Ernst Toch (que j’avais pris à tort pour le philosophe et grand musicien viennois émigré aux USA !) et de « tous les autres », ce qui inclut bien entendu vos parents qui quittèrent Vienne in extremis, en 1938, mieux équipés pour fuir car mieux assimilés. On retrouve ce détail biographique dans la pièce, quand le « vieil homme » relève la confidence que lui fait le jeune homme sur la fuite de ses parents de Vienne en 1938[33]. Mais, de manière plus symbolique, votre avant-propos, votre pièce et votre postface (à l’origine publiée en 1978) posent à titre différent la question de la judéité et d’une judéité plurielle. Le « vieil homme » dit que la première leçon qu’il apprend à Auschwitz, c’est comment devenir invisible. Dans l’avant-propos, vous racontez comment, vous-même juif athée, vous essayez de disparaître comme juif quand un Juif religieux, dans l’avion, étale publiquement tous les signes physiques et symboliques de son judaïsme. Ce jeu entre votre camouflage et l’ostentation du hassid en prière, jeu qui met en scène les postures contradictoires du disparaître et de l’apparaître, a lieu dans l’avion qui vous ramène vers vos origines géographiques et réactive chez vous une peur panique, irrationnelle, de la persécution[34]. Cependant, les villes allemandes (Francfort, Göttingen) enferment un palimpseste mémoriel et une culture muséale qui vous ramènent à vos origines, à votre judéité, aux persécutions antisémites et aux lieux du pouvoir politique nazi ; vous reprenez ces questions sous une forme différente dans la postface, « Snapshots and Souvenirs» (Instantanés et souvenirs), texte-pèlerinage à Auschwitz paru à l’origine en 1978. Pouvez-vous commenter ces choix d’encadrement de la pièce dans sa version de texte publié dans une édition bilingue allemand-anglais ? Par exemple, dans son livre Le Juif imaginé, Nelly Wolf note, à propos de la littérature juive d’expression française : « Plus le temps passe, plus l’événement s’éloigne, plus le tropisme mémoriel et génocidaire de la littérature juive s’accentue[35]. » Je pensais justement à ce « tropisme mémoriel » en lisant votre avant-propos et votre postface.

P. W. : En effet, dans la pièce, et dans l’avant-propos de la version publiée en 2024, je joue avec l’invisibilité. C’est un principe fondamental de survie pour toutes les espèces, y compris l’espèce humaine. En tant que juif non-croyant et sécularisé, je me conçois plutôt comme adhérent d’une tradition, d’une attitude partagée, d’une certaine façon de penser et de se situer par rapport aux autres, plutôt que comme membre d’un groupe religieux et racial. Comme je l’ai dit ailleurs : « For me being Jewish means above all bearing a deeply engraved question mark in my brain as a badge of honor, to be certain only in uncertainty, and as soon as I arrive anywhere to already look around for the exit door[36]. » Quoi qu’il en soit, quand je voyage dans le monde, actuellement, avec tous les problèmes apparemment insolubles du Moyen Orient, il est vrai que je préfère ne pas trop afficher ma judéité.

C.N. : À la fin de votre avant-propos de 2024, vous semblez universaliser l’expérience de la Shoah. Au lieu de se focaliser sur la seule culpabilité et la repentance du peuple allemand pour son passé catastrophique et génocidaire, vous suggérez que l’on doit plutôt reconnaître ce dont l’humanité est capable, dans le mal, y compris le monde soi-disant civilisé. Vous rappelez ensuite le processus de transmutation que promeut le théâtre, en concluant que l’art ne saurait guérir : « at best it can get under the skin and jolt you awake with a taste of truth[37]». C’est une magnifique déclaration. Quels sont, d’après vous, les aspects de votre pièce qui produisent cet effet de l’art ?

P. W. : Peut-être toute la pièce ! Ce qui s’est passé ne peut être défait. Cela fait partie du passé récent dont nous avons tous et toutes hérité. Tout ce que je peux souhaiter, c’est que mon écriture, mes hantises et mes fantasmes vous touchent, vous spectatrice ou spectateur, lectrice ou lecteur, et que vous sortiez du théâtre ou du livre d’abord intrigué, puis secoué, et un peu plus réceptif aux soucis et aux souffrances des autres, des autres peuples, de leurs histoires, quels qu’ils soient. C’est le message que j’essaie de transmettre quand je parle aux jeunes Allemand.es.

C. N. : Pouvez-vous nous parler de vos lectures récentes de la pièce auprès des jeunes en Allemagne ?

P. W. : Vous me demandez de parler des interventions que j’ai faites dans les universités et les écoles en Allemagne ? Je crois qu’en tant que Juif qui parle assez bien allemand, et qui ne venait pas avec des idées préconçues, j’ai réussi à franchir une barrière. Je précisais dès le début que je comprenais très bien qu’ils en aient marre de toujours entendre parler des péchés de leurs arrière-grands-parents, que ce n’était pas mon but de pointer un doigt accusateur. Je commence chaque conférence-lecture en affirmant que, Juifs et Allemands, nous sommes tous deux les enfants d’un mariage culturel qui a quand même duré plus de mille ans. Venus avec les Romains, les Juifs se sont établis à Cologne et dans d’autres villes le long du Rhin. C’était une cohabitation parfois tumultueuse, avec des hauts et des bas, et qui s’est soldée au XXe siècle par un divorce terrible. Juifs et Allemands, nous sommes quelque part les orphelins de ce mariage. Toutefois, à côté des horreurs de la Shoah, je rappelle les fruits intellectuels et artistiques de ce mariage. Les uns n’effacent pas les autres. Le croisement des deux cultures a fluctué entre le zénith et le nadir du XXe siècle. On ne peut pas concevoir un Marx, un Freud, un Kafka ou bien un Schoenberg et beaucoup d’autres pionniers de la modernité sans cette fusion des esprits de la Mer du Nord et de la Méditerranée, des nomades et des alpinistes, une fusion filtrée par l’allemand, langue bien structurée aux règles strictes, qui permet tout de même un contournement des règles, voire invite un tel contournement ! L’histoire de la Shoah n’est pas seulement un crime colossal commis par des individus allemands et leurs complices aux ordres d’un dictateur déséquilibré. C’est un échec total de ce qu’on dit être la civilisation occidentale. Ma lecture d’extraits de la pièce suscite donc beaucoup de questions.

Mais c’est avec des lycéens de l’ex-Allemagne de l’Est que j’ai eu les expériences les plus émouvantes. Bien que le passé nazi fasse depuis longtemps partie du cursus des lycées de l’Allemagne de l’Ouest, à l’Est, sous le régime de la RDA, la version officielle enseignée à l’école prétendait que les camps de concentration étaient tenus par les fascistes de l’Ouest, c’est-à dire, tout le monde de l’autre côté du Mur, et ce, pour persécuter les communistes, c’est à dire « nous tous à l’Est », ce qui permettait de nier toute responsabilité. C’était une attitude évidente du temps de la RDA, quand j’ai visité Sachsenhausen, le camp de concentration pour prisonniers politiques aux alentours de Berlin. Dans les années 1990, des panneaux indiquaient clairement la culpabilité des autres et l’innocence des locaux. Malgré les discours socialistes idéalistes, cette attitude a favorisé chez certain.es l’endurcissement des vieilles notions d’avant. À Halle (Saale), dans la Saxe-Anhalt, j’ai parlé plusieurs fois devant un groupe de jeunes participant au projet Tagebuch der Gefühle (Journal des Sentiments), fondé et dirigé par Andreas Dose pour inculquer aux jeunes une conscience du passé nazi. Les membres viennent de différentes couches sociales, beaucoup des milieux défavorisés, certain.es avec des parents de tendance extrême-droite, voire nazis.

C’est à Halle, rappelons-le, que le 9 octobre 2019, un jeune terroriste d’extrême-droite voulut lancer une attaque contre une synagogue pendant la prière de Yom Kippour (le Grand Pardon), l’une des fêtes les plus solennelles de la liturgie judaïque. Frustré de n’avoir pas pu accéder au sanctuaire pour réaliser son plan meurtrier, il a tiré d’abord au hasard sur une femme dans la rue, puis dans un restaurant kebab, faisant deux morts et deux blessés graves.

Après une intervention que j’ai faite au printemps 2024, au Consulat américain à Leipzig, où des membres de Tagebuch der Gefühle étaient présents, une jeune femme s’est approchée de moi. Elle voulait me dire quelque chose, mais elle hésitait. « Vous savez, m’a-t-elle finalement déclaré, mes parents gardent précieusement un ensemble d’assiettes avec le visage d’Adolf Hitler gravé dessus, qu’ils sortent pour les grandes occasions. Ils ont la croix gammée sur le mur au salon. » Après avoir repris son souffle, elle a ajouté : « J’ai rompu avec eux. Je ne crois plus à ces mensonges. »

Août-septembre 2025, Santa Barbara-New York

[1] Peter Wortsman, Der tätowierte Mann / The Tattooed Man Tells All, traduction allemande de Karin Rausch, Berlin, PalmArt Press, 2024. On peut aussi traduire le titre par L’Homme tatoué déballe tout, étant donnés l’oralité du style et le rôle de l’argot dans la pièce. Celle-ci a d’abord été publiée dans la revue canadienne Text(e) en 1991. Elle a été lue pour la première fois le 15 mai 2000 dans une production du Total Theatre Lab de New York ; Keith Langsdale, acteur connu, a interprété le rôle de l’homme tatoué plusieurs fois depuis 2018. La pièce est répertoriée dans le catalogue en ligne du projet « Holocaust Theater » : « https://htc.miami.edu/plays/tattooed-man-tells-all/.

[2] Les entretiens sont disponibles sous la forme de 42 fichiers audio, qui forment la « Peter Wortsman Collection of Oral History » : https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn514764. En novembre 1974, Peter Wortsman fit aussi un entretien avec une résistante belge, Jeanne Dupont, qui fut arrêtée, déportée à Ravensbrück, puis Mauthausen, classée Nacht und Nebel : https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn516235.

[3] Sur ces questions, voir l’enquête d’Annick Asso, Le Théâtre du génocide : Shoah et génocides arménien, rwandais et bosniaque, préface de Marie-Claude Hubert, Paris, Honoré Champion, coll. « Littérature de notre siècle », 2013.

[4] Sur la fenêtre comme topos mobilisé par les témoins et la littérature concentrationnaire, voir Philippe Mesnard, Témoignage en résistance, Paris, Stock, coll. « Un ordre d’idées », 2007, p. 115-120.

[5] Passage repris du sommaire de la pièce, https://htc.miami.edu/plays/tattooed-man-tells-all/. Les didascalies de The Tattooed Man Tells All explicitent la scénographie et l’inversion des rôles entre bourreau et victime selon un scénario qui rejoue le dédoublement entre Dr. Jekyll et Mr. Hyde, d’après l’auteur, op. cit., p. 153-157.

[6] P. Wortsman, op. cit., p. 112 : « Is it working, your memory machine ?… ». Sauf indication contraire, toutes les traductions ont été faites par C. Nesci.

[7] J’emprunte le terme de « juif shoatisé » à Nelly Wolf, Le Juif imaginé, d’Elsa Triolet à Romain Gary, Paris, CNRS Éditions, 2023, p. 370.

[8] P. Wortsman, op. cit., p. 136.

[9] P. Wortsman, op. cit., p. 163, 162.

[10] P. Wortsman, op. cit., p. 150 ; « Elle [l’histoire] n’a pas de saints, pas de martyrs, pas de morale, pas de fin. »

[11] Samuel Beckett, La Dernière Bande, suivi de Cendres, traduit de l’anglais par l’auteur, Paris, Minuit, 1959, p. 18.

[12] Pour une réflexion sur le théâtre et l’art de l’après-Auschwitz, voir l’essai de Catherine Naugrette, Paysages dévastés : le théâtre et le sens de l’humain, Belval, Circé, coll. « Penser le théâtre », 2004.

[13] Pour les entretiens, voir le site du US Holocaust Memorial Museum de Washington : https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn516344.

[14] En Israël plus tard, grâce à Ernst Toch, j’ai pu interviewer Yitzhak Zuckerman, l’un des chefs de l’insurrection du ghetto de Varsovie et l’un des rares survivant.es, ainsi qu’Abba Kovner et Rozka Korczak, leaders de la résistance du ghetto de Vilna – exemples parmi bien d’autres de résilience et de courage des Juifs.

[15] Peter Wortsman enregistre la cérémonie ; son archive audio est disponible sur le site du US Holocaust Memorial Museum : https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn516261.

[16] Peter Wortsman, « Snapshots and Souvenirs », European Judaism, vol. 12, no. 1, 1978 ; Der tätowierte Mann / The Tattooed Man Tells All, p. 167.

[17] Traduction de Claudie Bernard : « Est-ce votre première visite en République Populaire de Pologne ? » demande Basha, notre guide gouvernemental officiel./ « Pas tout à fait ! » répond Frau M au nom des autres. « Voici un souvenir de mon dernier voyage », ajoute-t-elle en tendant son avant-bras gauche, sur lequel est tatoué un numéro. Lui reviennent les visages, les têtes rasées guettant derrière les barbelés — et sa pensée : « Dieu merci, ce n’est pas pour moi ! » — puis, une heure plus tard, « j’étais chauve et nue comme les autres, seulement j’étais de celles qui ont de la chance… » Et toute une vie plus tard, lorsqu’elle revint pour la première fois, elle demeura figée, incrédule, devant le portail principal — « Si petit… est-ce vraiment ça ? » — non pas lisant, mais murmurant de mémoire son ironique devise : « Le travail rend libre… le travail rend libre… le travail rend libre… je suis une femme libre ! » Elle éclata de rire ; sa main se serra contre sa poitrine et les larmes jaillirent. Elle s’avança vers le portail et le franchit d’un pas ferme. Aucun cri. Aucun coup de feu. Elle fit volte-face et revint sur ses pas. Et elle se précipita d’un côté à l’autre de la plaie ouverte, riant et pleurant, jusqu’à ce que son mari la tire en arrière. Et aujourd’hui, trente ans plus tard, elle y retournait à nouveau, seule.

[18] P. Wortsman, Der tätowierte Mann / The Tattooed Man Tells All, p. 103 ; « Je n’étais qu’un simple maillon dans la chaîne de transmission […] en tant que transcripteur-traducteur adaptant un matériau assemblé à partir d’enregistrements et de souvenirs, j’ai servi de secrétaire d’un âge mûr à mon moi de 23 ans, reprenant la tâche là où celui-ci s’était arrêté. »

[19] Annette Wieviorka, L’Ère du témoin, Paris, Plon, 1998 ; nouvelle édition, Paris, coll. « Pluriel », 2013. Pour la question du témoignage dans la littérature concentrationnaire et la constitution d’une archive testimoniale, voir les analyses de Philippe Mesnard, Témoignage en résistance, op. cit.

[20] P. Wortsman, op. cit., p. 103. « Autrefois sujet tabou que l’on prenait soin d’éviter, l’Holocauste est depuis lors passée sous les feux de la rampe. »

[21] Sur les effets de cet effacement et la dissolution des faits sur la littérature concentrationnaire, qui cherche à faire trace et à « essayer-savoir », nous renvoyons aux analyses de Maxime Decout, Faire trace. Les écritures de la Shoah, Paris, José Corti, 2023.

[22] Peter Wortsman, op. cit., p. 121 ; « Je suis censé témoigner, rendre compte. Mais les choses s’avèrent un peu compliquées lorsque les coupables jouent tous le rôle de spectateurs innocents ! Surtout ici, à Vienne, où tout le monde souffre d’une amnésie sélective… et vénère éternellement son cher empereur à la moustache en cornes de bouc. »

[23] A. Asso, op. cit., p. 117.

[24] Au début de la pièce, le « vieil homme » doit répondre à la question que lui pose son ex-femme au téléphone, sur ce que réclame de lui l’intervieweur. En allemand, « WAS WOLLEN SIE DENN VON MIR ? » (Wortsman, op. cit., p. 35 ; que voulez-vous de moi ou que veulent-ils de moi) ; le pluriel de la troisième personne instaure une certaine distance entre le public présent et le personnage.

[25] On peut traduire cette expression idiomatique par « attaque éclair ». Dès le premier livre de Peter Wortsman, A Modern Way to Die (Fromm International Publishing, 1991), on peut lire sur la jaquette : « …the author himself professes to hold to a spare hit-and-run aesthetic ».

[26] https://www.dt-goettingen.de/stueck/der-taetowierte-mann.

[27] P. Wortsman, Der tätowierte Mann / The Tattooed Man Tells All, p. 118.

[28] P. Wortsman, op. cit., p. 134-137.

[29] P. Wortsman, « A Nursery Rhyme for Dead Children », Yes, We Sang ! Songs of the Ghettos and Concentration Camps, (dir.) Shoshana Kalisch et Barbara Meister, New York, Harper et Row, 1985, p. 42-47.

[30] P. Wortsman, op. cit., p. 107 ; « La chanson est une sorte de signature sonore qui revient périodiquement, figeant l’acteur et le réduisant au silence, telle une statue. »

[31] Pour l’enfance et la Shoah, voir les sources réunies par Catherine Coquio et Aurélia Kalisky (dir.), L’Enfant et le Génocide, Témoignages sur l’enfance pendant la Shoah, Paris, Robert Laffont-Bouquins, 2007.

[32] P. Wortsman, op. cit., p. 124-130.

[33] P. Wortsman, op. cit., p. 123.

[34] Pour la question de la dialectique entre apparition et disparition comme « socle fondateur d’un imaginaire de la judéité » et forme d’ « identité narrative », nous renvoyons aux passionnantes analyses de Nelly Wolf, Le Juif imaginé, op. cit., p. 100.

[35] N. Wolf, op. cit., p. 14.

[36] « Pour moi, être juif veut dire avant tout avoir un point d’interrogation incrusté sur le front comme une marque d’honneur, n’être sûr que de l’incertitude, et dès que j’arrive quelque part, chercher la porte de sortie. » Peter Wortsman, Stimme und Atem/Out of Bresth, Out of Mind, Palm Art Press, Berlin, 2019, p. 322.

[37] Peter Wortsman, op. cit., p. 104 ; « Au mieux, il [l’art] peut vous toucher au plus profond de vous-même et vous éveiller en vous faisant goûter à la vérité. »